Das

Bild

der

Woche

2025

West-Portal im Konstanzer Münster:

Epitaph für Weihbischof Georg Sigismund Miller (1615-86). Er weihte 1667 die Kapelle im Freulerpalast Näfels, 1679 das Kloster auf dem Burgstock ein. (Foto: David McLion, Schwanden, 1942-2021)

Donnerstag, 23. Oktober 2025

Unsere lieben Nachbarn haben es nicht leicht

Aufgepikt bei Facebook.

Donnerstag, 23. Oktober 2025

Näfelser Ordensschwester im "Seetaler Brattig"

«Seetaler Brattig», 48. Jg, 2025, SWS Medien AG Verlag, Willisau, S. 71-78.

Der berühmte Historiker Prof. Dr. Pirmin Meier hat nach intensiver Forschungs-arbeit eine Arbeit über Sr. M. Antonia Feldmann (1906-1969) im "Brattig" veröffentlicht.

Titel:

"Baldegger-Lehrschwester und Mystikerin "Gott suchen in der Kreatur", Marie Antoinette Feldmann (1906-1969)"

Für uns Näfelser ein Stück Biografie einer bedeutenden Näfelserin und ein Bei-trag zur Geschichte von Näfels.

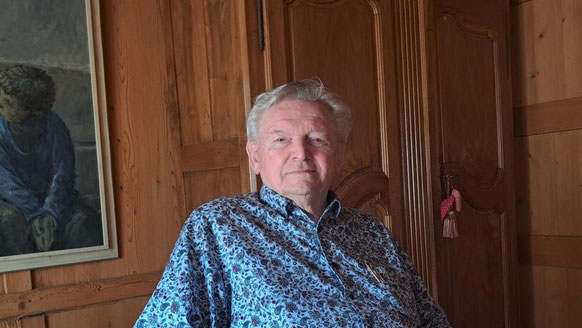

Primin Meier, der ehemalige Kantonsschullehrer in Beromünster, Biograph von Bruder Klaus und Paracelsus, Träger des Innerschweizer und Aargauer Literatur-preises, überliefert diese geistesgeschichtliche Arbeit der Nachwelt. Er bettet seine biographschen Erkenntnisse in eine Vielzahl von Vernetzungen mit führenden Geistesgrössen, die massgeblioh Sr. Antoinette Feldmann geprägt haben.

Primin Meier, in seinem Element als packender Referent

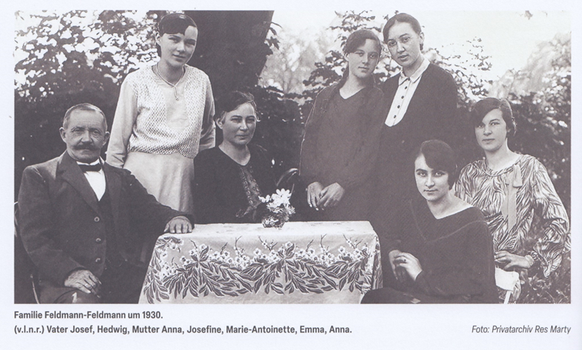

Familienbild der Herkunft von Sr. Maria Antoinette

Von links: Vater Josef, Hedwig, Mutter Anna, Josefina, Maria (Sr. M. Antoinette), Emma, Anna.

Quelle: (Brattig/Privatarchiv Res Marty)

Familie in der Genealogie

189-136-99-67-44-31-18-15 Gen.8

Josef Feldmann von Näfels, Handelsmann, Geschirrhändler, Armenrat, Letzi, vulgo "Kari Chaspers", des Kaspar Oswald und der Maria Anna Wilpert No.136

* 1872 Apr.1. + 1956 Feb.21. in Näfels

oo

1901 Mai 18. Anna Feldmann von Näfels,

des Käsehändlers Fridolin Kasimir und der Maria Landolt No.134

* 1881 Dez.3. + 1975 Juli 11. in Näfels

1904 Okt.31. ANNA vide Felber No.3

1906 März 26. Maria + 1969 Jan.27. in Hochdorf Sr. Antoinette

1908 Okt.28. EMMA vide Tschudi No.60

1910 Nov.21. Josef + 1910 Dez.10.

1911 Okt.28. HEDWIG vide Schmuckli No.31 Netstal

1914 Sept.29. in Näfels: JOSEFINA cop. 1943 Okt.23. in Lachen SZ mit Anton Marti von Altendorf, in Lachen, des Anton und der Lina Elisabeth Ineichen,* 1911 Feb.14. in Lachen SZ

Mittwoch, 22. Oktober 2025

Glaronia Pipes and Drums in Bad Säckingen

Ein Weekend besonderer Art leisteten sich die Glaronia Pipes and Drums mit einem Besuch in unserer Partnerstadt in Bad Säckingen.

Der Bericht ist garus24.ch samt Bild entnommen und alleweil es wert, hier fest-gehalten zu werden.

Mit schottischer Musik beim Glarner Landespatron aus Irland

Nach über 43 Bandjahren haben die Glaronia Pipes and Drums es endlich geschafft, eine kulturelle Lücke zu schliessen und bei ihrem Bandausflug die Fridolin-Stadt Bad Säckingen zu be-suchen.

Am Freitag, 17. Oktober, begaben sich die Glaronians in Richtung Bad Säckingen und trafen sich zum gemütlichen Nachtessen. Abends wurde noch rekognosziert und Standorte für das freie Musi-zieren am Samstag erkundet.

Nach dem Frühstück hiess es Einspielen und bereitmachen für den Auftritt. Für diesen Anlass hatte die Band extra ihr Repertoire er-weitert und das Lied «Wooden Heart» – besser bekannt als «Muss i denn zum Städtele hinaus» – eingeübt. Das verkaufsoffene Wo-chenende, Herbst-Chilbi und die Märchentage in der Altstadt zogen Scharen von Schaulustigen an und die musikalische Begleitung durch die Glaronia Pipes and Drums begeisterte das Publikum. Ein ergreifend gespieltes «Highland Cathedral» vor dem St. Frido-linsmünster trieb einigen vor Rührung sogar Tränen in die Augen. Zum Abschluss wurde auf Europas längster überdachter Holzbrücke gespielt, die Deutschland über den Rhein mit der Schweiz verbindet.

Danach wurde das Gesellige gepflegt. Bei Speis und Trank konnten die Glarner sich stärken und die Energiegeladenen begaben sich ins Nachtleben der ehemaligen Klosterstadt unseres Landespatrons.

Zum Abschluss am Sonntag führte die aktuelle «Trompeterin von Säckingen» die Glarner Pfeiffer und Trommler zu den Sehens-würdigkeiten der Stadt. Geboten wurde nebst gekonntem Trom-petenspiel viel Wissenswertes über den Schriftsteller Joseph Victor von Scheffel und sein Hauptwerk «Der Trompeter von Säkkingen», den Kater «Hiddigeigei» und den Verbindungen des irischen Wanderpredigers Fridolin zum Glarnerland. Das Wochenende wird noch lange in guter Erinnerung bleiben – bis zum nächsten Mal.

Dienstag, 21. Oktober 2025

Glarner LS Kp 113 Kadertreff 2025

Beim diesjährigen Kadertreff der LS Kp 113 führte Dr. Hans Laupper durch das Kurt Brunner-Haus in Glarus. Mit Staunen bewunderten die Militärveteranen-Kader das Haus und vor allem die 100 Wappenscheiben, die Hans Laupper kompetent erklärte. Nach dem reichlichen Apéro im Brunnerhaus, tafelten die ehemaligen Ls Kp Kader im Hotel Post Glarnerhof vorzüglich, wo auch diverse Jubilare geehrt und beschenkt wurden. Benedikt Bingisser berichtete von frü-heren Diensterlebnissen und hatte einen Rucksack voller Requisiten, Akten, Fotos und Gegenstände herangeschleppt.

Unser Bild:

vlnr Heinrich Figi, Thomas Baumgartner, Jürg Zimmermann, Bruno Diethelm, Joe Laupper, langjähriger Organisator des Treffs, Dr. Hans Laupper, ehem. Landes-archivar und -bibliothekar, Fridolin Hauser, Benedikt Bingisser, Paul Güntensber-ger, Fredy Häfliger, Ernst Staffelbach. Karl Leuzinger. (nicht auf dem Bild Oberst Erwin Noser, entschuldigt Dr. Armin Mäder, Fritz Weber).

Brunnerhaus (Gemälde)

Der nächste Treff wurde beschlossen: Dienstag, 20. Oktober 2026 in Netstal.

Samstag, 18. Oktober 2025

Seit heute 14.48 Uhr ist Benjamin Mühlemann Co-Präsident der FDP Schweiz

Keep smiling - Sie strahlen um die Wette: Der scheidende FDP-Schweiz-Präsi-dent Ständerat Thierry Burkart und Nationalrätin Susanne Vinzenz-Stauffacher, ehem. Präsidentin FDP Frauen Schweiz und Ständerat Benjamin Mühlemann, ehem. Regierungsrat und Landammann des Kts. Glarus. Sie sind heute um 14.48 Uhr glänzend gewählt.

Wir sind als Glarner natürlich sehr stolz auf die steile Karriere unseres Beny.

Allen wünschen wir für die Zukunft alles Beste.

- Bisherige FDP Präsidenten/Präsidentin

- 2009–2012: Fulvio Pelli, Tessin, Gründungspräsident

- 2012–2016: Philipp Müller, Aargau

- 2016–2021: Petra Gössi, Schwyz

- 2021-2025: Thierry Burkart, Aargau

- ab 2025 Susanne Vinzenz-Stauffacher und Benjamin Mühlemann

Ein Hinterrundfilm erklärt die Geschichte der FDP/Liberal

https://www.srf.ch/play/tv/ch-magazin/video/ch-magazin-vom-18-01-1983?urn=urn:srf:video:78d49f41-67f8-45ae-b43a-0a7a6cc1c3a1

Samstag, 18. Oktober 2025

Äs gitt nüüt Bessers as ä-n-Anggäbruut

oder

Ein Kurzbeitrag zur Geschichte der Butter

Dieser Tage stolperte ich ungewollt in eine Homepage hinein, deren Inhalt mich fesselte, weil "Anggä" mich seit meiner Jugend begleitet, ebenso der Spruch "Äs gitt nüüt Bessers as ä-n-Anggäbruut" .

Hinter dieser ausgezeichnet gestalteten, informativen Homepage steckt die Branchenorganisation BO BUTTER, Bern.

Eigentlich müsste man der Butter mal nachgehen und danach fragen seit wann es die Butter gibt, woher sie kommt, gewissermassen einen historischen Hintergrund suchen. Bevor ich weiss der Kuckuck herumgoogelte und das Internet nach Quellen abklapperte. schrieb ich kühn eine E-Mail an die BOBUTTER nach Bern. Postwendend meldete sich der Geschäftsführer Alfred Rufer. Und wenige Tage danach kam prompt ein Résumé über die historische Herkunft von "Butter".

Et voilà !

"Geschichte von Butter

Die Geschichte der Butter begann vor mehreren Tausend Jahren. Die Sumerer, welche in den Jahren ca. 6000 v. Chr. bis 1800 v. Chr. in Mesopotamien, Gebiet im heutigen Irak, lebten, betrieben bereits Landwirtschaft und Milchverarbeitung. Wie nahe Butter der Sumerer an den heutigen Produkten sind, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Die Römer wie auch die Griechen nutzten Butter zu medizinischen Zwecken. Im Mittelalter wurden zerbrechliche Gegenstände zum Schutz in Butter eingelassen.

Aus diesem Zeitraum stammt die Redewendung „alles in Butter“. Lange Zeit waren die Talgebiete für landwirtschaftliche Zwecke nicht brauchbar, da der Boden häufig sehr sumpfig war. So wurde in den Berggebieten bereits Butter hergestellt. Mit der ersten Talkäserei in Kiesen (BE) begann die Milchverarbeitung im Talgebiet der Schweiz. Die industrielle Revolution führte zu starken Veränderungen der Milchwirtschaft. Die Antriebe für Rührwerke sowie anderen Gerätschaften (z.B. Pumpen, Zentrifugen, Butterfertiger und Aufzügen) wurden mit einem Elektromotor versehen.

Im 19. Jahrhundert wurden verschiedene Schulen und Versuchsstationen der Milchwirtschaft und Verbände ins Leben gerufen.

1872 gründete Robert Schatzmann die erste Versuchsstation der Milchwirtschaft in Thun. 1886 begann die Unterrichtung an der ersten Molkereischule in Somthal (SG), gefolgt von den Molkereischulen Rüti (BE) und Pérolles (FR) 1887 sowie Moudon (VD) 1889.

Der französische Physiker Louis Pasteur (1822 – 1895) stellte bei seinen Forschungen fest, dass durch die Erhitzung eines Produkts auf über 75°C die pathogenen

Keime abgetötet wurden. Als die Pasteurisation bei den verschiedensten Produkten versucht wurde, konnten Verbesserungen bei Qualität und Haltbarkeit festgestellt werden.

Um die Jahrhundertwende wurden in der Schweiz die regionalen Milchverbände gegründet, welche sich 1907 zum Zentralverband Schweizer

Milchproduzenten (ZVSM) zusammenschlossen. Die Milchverbände begannen wie Käser den Landwirten die Milch abzukaufen und diese selbst zu verarbeiten.

Die Butterproduzenten gründeten die Butterkommission, welche Massnahmen zur Verbesserung der Butterqualität prüfte und diese in den Betrieben umsetzte. In dieser Zeit wurden die drei Qualitätsstufen für Butter erarbeitet.

Die höchste Qualität entsprach der Vorzugsbutter, welche aus pasteurisiertem Milchrahm hergestellt wurde. Das Ansäuern mit Rahmsäurewecker verbesserte die Qualität zusätzlich. Die unpasteurisierte Butter, welche als Kochbutter de-klariert wurde, entsprach in der damaligen Zeit, einer minderen Qualitätsstufe. Nebst den Buttersorten Vorzugsbutter und Kochbutter existierte die eingesottene Butter als dritte Qualitätsstufe. Diese wasserfreie Butter wurde hauptsächlich zum Kochen und Braten eingesetzt und konnte ungekühlt gelagert werden.

Der ZVSM beantragte am 21. Dezember 1928 die Eintragung der Buttermarke FLORALP beim Amt für geistiges Eigentum (heute IGE). Diese Kollektivmarke festigte die Qualitätsmerkmale von Vorzugsbutter in der Schweiz. Um die Butterqualität zu gewähren, führte die Butterkommission mehrmals jährlich Degustationen durch. Diese Bewertungen werden bis heute durchgeführt. Das Streben nach einer guten Vorzugsbutter war von Anbeginn vorhanden."

Das ist eine vorzügliche Visitenkarte für BOBUTTER, ganz herzlichen Dank.

Der überaus freundliche Geschäftsleiter Alfred Rufer ist übrigens erst seit dem 1.

Februar dieses Jahres bei BOBUTTER.

1999 hat Alfred Rufer an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen das Studium zum «Ingenieur HTL Milchwirtschaft» abgeschlossen. Später absolvierte er verschiedene Weiterbildungen in Betriebswirtschaft und ein Executive MBA in General Management. In den letzten 25 Jahren arbeitete Alfred Rufer in verschiedenen Projektleitungs- und Führungsfunktionen in der Lebens-mittelindustrie und in der Milchwirtschaft bei Nestlé, Emmi, Migros Aare und zuletzt bei Emmentaler Switzerland. Durch seine bisherige Tätigkeit als Vize-Direktor und kaufmännischer Leiter von Emmentaler Switzerland ist er ein aus-gewiesener Kenner der Land- und Milchwirtschaft und bestens vernetzt. Er wird Nachfolger von Peter Ryser, der in die Pension geht.

Ing. Alfred Rufer, Geschäftsführer der BOBUTTER sei dem 1. 2. 2025

Freitag, 17. Oktober 2025

Äs herbschtälet

Beim Haslensee

Obersee - eine Schande

Blick vom Springbrunnen gegen Obersee-Stafel Alp

Brüäder Chlausä-Bäumli auf der Oberseehöhe

Seit meiner Kindheit hat dieses Bäumlein überlebt...

...und nebenan ein Brüderchen bekommen!

Montag, 13. Oktober 2025

Trump triumphiert in der Knesset - Geiseln frei

Rede im israelischen Parlament

Trump wirbt in Knesset-Rede für Frieden im Nahen Osten

In einer einstündigen Rede vor den Abgeordneten rief Donald Trump den Frieden aus.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Trump erklärt Gaza-Krieg für beendet:

Der US-Präsident bezeichnete das Ende des Krieges und die Rückkehr der Geiseln als Beginn «einer neuen Ära» im Nahen Osten. Dieser Tag markiere nicht nur das Ende eines bewaffneten Konflikts, sondern auch «das Ende einer Zeit von Terror und Tod». Künftige Generationen würden sich an diesen Moment erinnern – als den Wendepunkt, an dem sich alles zum Besseren verändert habe. «Der Krieg ist zu Ende», sagte Trump. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der kurz vor Trump ebenfalls gesprochen hatte, hatte dagegen zuvor gesagt, der Kampf sei noch nicht vorbei.

Lob für Israel:

Trump würdigte Israels militärische Stärke und die Errungenschaften des Landes. Die Zustimmung zum amerikanischen Friedensplan habe Israel laut Trump international rehabilitiert. Zwar hätten die vergangenen Monate dem Ansehen Israels geschadet, doch ein persönliches Gespräch mit Premierminister Benjamin Netanjahu habe die Wende gebracht, so Trump. Mit den militärischen Erfolgen in der Region in den letzten beiden Jahren habe Israel «alles gewonnen, was es zu gewinnen gab».

Abraham-Abkommen:

Man sei an einem Moment angekommen, an dem sich alles verändern würde – für Israel und für den Nahen Osten – so Trump in seiner Rede. Die «Kräfte des Chaos, des Terrors und der Zerstörung» seien geschwächt, isoliert oder besiegt worden. Er kam auch auf die Abraham-Abkommen zu sprechen – eine Reihe von Normalisierungsvereinbarungen zwischen Israel und mehreren Arabischen Staaten, die 2020 unter US-Vermittlung angestossen wurden. Er rief weitere Staaten dazu auf, sich anzuschliessen. Der Nahe Osten habe ein ausserordent-liches Potenzial, so der US-Präsident. Extremismus und Terrorismus hätten nicht funktioniert, weder in Gaza noch im Iran. Iranische Bedrohung: Trump ging auch auf den Angriff auf iranische Nuklearanlagen ein und betonte die Notwendigkeit, eine iranische Atombombe zu verhindern. Der Angriff im Juni dieses Jahres sei die «letzte Chance» gewesen, dies zu tun. Er forderte Teheran zu einem aussenpolitischen Kurswechsel auf. «Nichts wäre besser für die Region, als wenn der Iran sich vom Terror lossagt, seine Nachbarn nicht mehr bedroht und das Existenzrecht Israels anerkennt», sagte Trump. Und weiter: «Wir sind bereit, wenn ihr es seid – und es wird die beste Entscheidung sein, die der Iran je getroffen hat.»Wiederaufbau von Gaza: Trump kündigte Pläne für den Wiederaufbau des Gazastreifens an – unterstützt von wohlhabenden arabischen Staaten. Laut Trump befürworten zahlreiche Länder im Nahen Osten die Entwaffnung der Hamas. «Praktisch die gesamte Region hat den Plan gebilligt, Gaza zu entmilitarisieren, die Hamas zu entwaffnen und Israels Sicherheit nicht länger zu gefährden.» Die Palästinenser rief er auf, sich vom Terror abzuwenden und sich auf den Wiederaufbau zu konzentrieren.

Trump erlaubt vorübergehend Bewaffnung der Hamas, Begnadigung Benjamin Netanjahus:

Trump nutzte seine Rede auch für einen ungewöhnlichen Appell:

Er forderte den israelischen Präsidenten Isaac Herzog auf, Premierminister Benjamin Netanjahu zu begnadigen, der wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht. «Dieser Mann ist ein guter Mann», sagte Trump in der Knesset. Dann wandte er sich direkt an Herzog: «Ich habe eine Idee – warum sprechen Sie ihm nicht einfach eine Begnadigung aus?» Mit Blick auf die Vorwürfe fügte er süffisant hinzu: «Zigarren und ein bisschen Champagner – wen kümmert das schon...

Der heutige Tag darf wohl in die Geschichte eingehen. 20 Geiseln wurden von den Hamas freigelassen und sind in Israel eingetroffen. Trump lässt sich mit eindrücklicher Rede in der Knesset in Jerusalem feiern. Was niemand für möglich hielt, ist wahr geworden. Unglaublich, was das für die freien Geiseln und deren Angehörige bedeutet. Schwierig wird die Rückgabe der verstorbenen Geiseln.

Montag, 13. Okober 2025

Wussten Sie, dass es ein "Osterhazy"-Bier gbt?

Gwünderig, wie ich bin, schrieb ich die Brauerei von Berg an, woher denn der Biername "Osterhazy" komme.

Postwendend kam die Antwort:

Hallo Fridolin,

danke für deine E-Mail. Das ist eine Interessante Geschichte.

Unser Osterhazy haben wir passend für Ostern eingebraut (so wie bei deinem Geburtstag). Deshalb das "Oster".

Der Teil "hazy" kommt aus dem Englischen für "unklar" / "trüb". In der Craftbeer Szene der USA gibt es ein New England IPA, auch "Hazy" IPA genannt. Dieses Bier wird mit Hafer eingebraut und hat später im Glas eine milchige Trübung.

Da wir unbedingt ein Hazy IPA brauen wollten und es zu Ostern fertig war, dachten wir "Osterhazy" ist ein netter Name. Man kann es als "Osterhasi" verstehen, aber durch das "Hazy" hat es auch einen Bezug zum Bierstil.

Viele Grüße

Frederik

Adrian und Frederik von Berg

Fünfkirchenerstraße 12

75057 Kürnbach

Mein Gwunder ist gestillt, der Durst noch nicht.

Logo der "Ostehazy"-Bierbrauerei in Deutschland

Wer englisch im Trüben fischt, erhält vielfältige Antwort_

Adjektive

bleak Adj. trüb

cheerless Adj. trüb

dingy Adj. trüb

dreary Adj. trüb

dull - weather Adj. trüb

mirthless Adj. trüb

muddy Adj. trüb

gloomy Adj. trüb

hazy Adj. trüb

murky Adj. - of water trüb auch: trübe

turbid Adj. trüb auch: trübe

unclear Adj. trüb auch: trübe

turbidly Adv. trüb auch: trübe

cloudy Adj. [TECH.] trüb

dreich

auch: dreigh, driegh, dreech (Scot.)

dialect for dreary Adj. trüb

caliginous Adj. obsolet trüb

dimmish Adj. leicht trüb

Verben

to becloud | beclouded, beclouded | trüben | trübte, getrübt |

to dim | dimmed, dimmed | trüben | trübte, getrübt |

to cloud sth. | clouded, clouded | etw. trüben | trübte, getrübt |

to tarnish sth. | tarnished, tarnished | etw. trüben | trübte, getrübt |

to besmirch sth. | besmirched, besmirched | etw. trüben | trübte, getrübt |

to blur sth. | blurred, blurred | etw. trüben | trübte, getrübt |

to muddy sth. | muddied, muddied | etw. trüben | trübte, getrübt |

to trouble sth. | troubled, troubled | etw. trüben | trübte, getrübt |

to cloud | clouded, clouded | sich trüben | trübte, getrübt |

to mist | misted, misted | sich trüben | trübte, getrübt |

to bedim | bedimmed, bedimmed | [poe.] trüben | trübte, getrübt |

to roil sth. | roiled, roiled | [poet etw. trüben | trübte, getrübt |

to obfuscate sth. | obfuscated, obfuscated

to physically darken selte etw. trüben | trübte, getrübt | selten

to blear | bleared, bleared | trüben | trübte, getrübt |

Substantive

grayness / greyness trübes Licht

foul water trübes Wasser

turbid water trübes Wasser

dismal prospects trübe Aussichten

cloudy liquid trübe Flüssigkeit

cloud trübe Stelle

albuminous degeneration [MED.] trübe Schwellung

albuminous swelling [MED.] trübe Schwellung

sad stock [BOT.] trübe Levkoje wiss.: Matthiola fruticulosa

dweeb (Amer.) [sl.] trübe Tasse [ugs.]

schnook (Amer.) [sl.] [pej.] trübe Tasse [ugs.] [pej.]

gloomy weather [METEO.] trübes Wetter

Phrasen

Butter wouldn't melt in her mouth.

Sie sieht aus, als könne sie kein Wässerchen trüben.

Mittwoch, 8. Oktober 2025

Die Näfelserin Beatrice Müller in der NZZ

Beatrice Müller, leicht verdeckt in ihren "Plakatparadies" in Zürich

Zwischen Boutiquen und Büros führt in Zürich eine unscheinbare Treppe in eine Welt, die hier bald verschwinden könnte – die Welt der Plakatkunst.

Viviane Bischoff (Text), Dominic Nahr (Bilder)

08.10.2025, 05.00 Uhr

Wer an der Stockerstrasse 38 in Zürich vorbeigeht, ahnt nicht, dass sich im Untergeschoss ein wahres Paradies für Designliebhaber und Sammler verbirgt. Dort liegt ein Schatz – oder besser gesagt: Tausende von Schätzen liegen da in Form von originaler Plakatkunst

Virtuell durch historische Plakate navigieren

Die Galerie für Schweizer Plakatkunst stellt mehrere tausend Plakate online zur Verfügung. Sie geben Einblick in die faszinierende Plakatgeschichte der letzten 120 Jahre.

Publiziert am 08.12.2020

Die führende, auf Schweizer Plakatkunst spezialisierte Galerie Artifiche aus Zürich lanciert die Website artifiche.com, auf der Interessierte durch die Sammlung mehrerer tausend historischer Plakate navigieren können. Ausserdem gibt es da Biografien renommierter Plakatkünstler zu lesen und einen Einblick in die faszinierende Plakatgeschichte der letzten 120 Jahre.

Die ehemalige Werberin Beatrice Müller sammelt seit vielen Jahren Vintage-Werbeplakate, "Was im kleinen Stil angefangen hat, ist heute auf Schweizer-Plakatkunst spezialisierte Galerie im Zentrum von Zürich, die gerade an einen neuen Standort an der Stockerstrasse (Nr. 38) gezogen ist", schreibt Müller in einer Mitteilung.

artifiche.com

Beatrice Müller präsentiert Plakate

Beatrice Müller

Tochter von Josef Mülller-Landolt, (Bico-Sepp)

(Fotos: artifiche.com)

Montag, 6. Oktober 2025

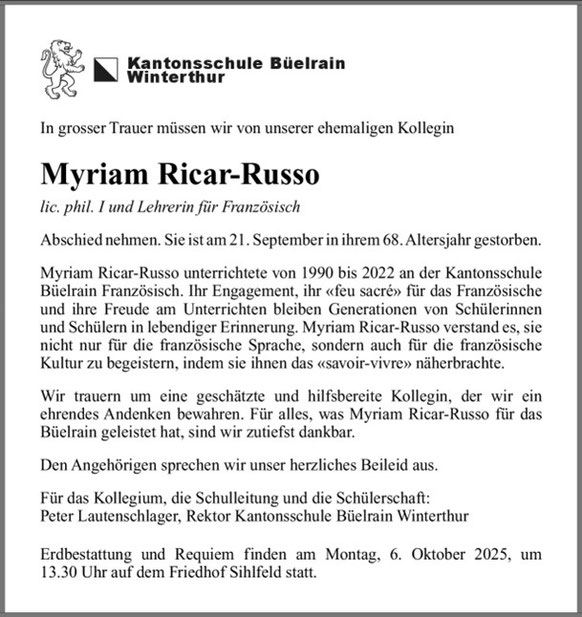

Myriam Russo, Idaheim -

"Nonnen haben eben doch Beine"

Cover

Die Autorin Myriam Russo erzählt in ihrem eindrucksvollen Buch von ihrer Kindheit im Idaheim in Näfels (Kanton Gla-rus), einem Heim für Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen. Geboren 1958 in Süditalien, emigrierte sie 1962 mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in die Schweiz. Nach der Trennung ihrer Eltern kommen die Geschwister ins katholische Idaheim.

In diesem Roman schildert die etwa zehnjährige Myriam mit kindlicher Unschuld und zugleich scharfsinnigem Blick ihren Alltag im Heim. Sie beschreibt die strengen katholischen Rituale, die Machtdynamiken unter den Kindern und die emotional teils schwierigen, teils heiteren Besuchstage. Mit einer Mischung aus persönlichen Erinnerungen und Reflexionen über ihre italienische Herkunft und die schweizerische Kultur, aber auch über die damalige Erziehungspraxis in der Institution Idaheim, entfaltet sich ein frisches und kraftvolles Porträt einer Kindheit zwischen zwei Welten. Einfühlsam und mit feinem Humor gewährt es einen faszinierenden Einblick in das Leben eines Mädchens, das trotz aller Widrigkeiten seine innere Stärke bewahrt.

Russo, Myriam

Geb.1958 in Pagani (Provinz Salerno, Italien), emigrierte als Kind 1962 in die Schweiz. Nach Aufenthalten in Heimen und Internaten studierte sie Romanistik, Germanistik und Psychologie. Sie war Gymnasiallehrerin und zudem als Musi-kerin, Sängerin und Sprecherin tätig. Mutter von zwei Töchtern, lebt in Wetzikon.

Schon seit einem Jahre korrespondierte ich mit Myriam Russo, da ich erfuhr, dass sie ein Buch über Ihre Kindheit im Idaheim Näfels schreibe.

Sie wäre bereit gewesen, in Näfels eine Lesung zu halten. Das Kulturforum Brandluft wäre bereit einen solchen Anlass ins Programm aufzunehmen. Nun ist die Autorn leider am 21. September verstorben und justement heute ist die Erdbestattung im Friedhof Sihlfeld. Erst eben habe ich Ihre Todesanzeige entdeckt.

Das Kulturforum Brandluft wird voraussichtlich im Januar 2026 einen Anlass vor-sehen. Eine weitere Information wird rechtzeitig folgen.

Myriam Russo 2013 in Wetzikon (Bild. Zytglogge Verlag)

Myriam Russo über ihr Buch

Die Wetziker Autorin Myriam Russo erzählt in ihrem Buch «Nonnen haben eben doch Beine!» von ihrer Kindheit im Idaheim in Näfels (Kanton Glarus), einem Heim für Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen.

Geboren 1958 in Pagani in der Provinz Salerno in Italien, emigrierte Russo 1962 mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in die Schweiz. Nach der Trennung ih-rer Eltern kamen die Geschwister ins katholische Idaheim. In diesem Roman schildert die etwa zehnjährige Myriam mit kindlicher Unschuld und zugleich scharfsinnigem Blick ihren Alltag im Heim. Sie beschreibt die strengen katholi-schen Rituale, die Machtdynamik unter den Kindern und die emotional teils schwierigen, teils heiteren Besuchstage.

«Wichtig war mir, dem kleinen Mädchen Myriam eine Stimme zu geben. Sie soll endlich erzählen dürfen, wie ihr Leben damals war, und sie soll es aus ihrer ganz eigenen Perspektive erzählen dürfen.»

«Mit dem Älterwerden wurden auch die Erinnerungen an die Kindheit geweckt, die doch aussergewöhnlich war», erzählt Myriam Russo gegenüber der Wetziker Post. «Wenn ich dann mal Zeit habe, sagte ich mir, werde ich ein Buch darüber schreiben.»

Dabei habe sie zu Beginn überhaupt nicht gewusst, in welcher Form diese Auf-zeichnungen sich präsentieren würden. «Ich hatte nur die Anfangsszene vor meinem geistigen Auge: wie der silberne Citroën den Kiesweg zum Idaheim fährt. Das war alles.» Als sie gedanklich zum Idaheim zurückkehrte, hätten sich die Episoden Stück für Stück ergeben.

Dem Mädchen eine Stimme geben

Auf die Frage, was ihr beim Aufschreiben ihrer Kindheitsgeschichte wichtig war, sagt Russo: «Wichtig war mir, dem kleinen Mädchen Myriam eine Stimme zu geben. Sie soll endlich erzählen dürfen, wie ihr Leben damals war, und sie soll es aus ihrer ganz eigenen Perspektive erzählen dürfen. Es war kein einfaches Leben. Aber mir war wichtig, dass die Art und Weise, wie sie die Geschehnisse erzählt, weder larmoyant noch anklagend ist. So wie die Autorin eben auch nicht ist.»

Keine Anklageschrift

Es sei keine Anklageschrift dem Heim gegenüber, sondern das Buch soll Zeuge eines bestimmten Zeitabschnittes in ihrem Leben und der damaligen Gesellschaft sein. «Auch wenn die Startbedingungen nicht leicht sind, sollte man trotzdem versuchen, sein eigenes Leben mitzugestalten, seine innere Autonomie zu bewahren und Zugang zu seinen Potenzialen zu finden.»

Seit 2013 in Wetzikon

Nach Aufenthalten in Heimen und Internaten studierte Russo Romanistik, Ger-manistik und Psychologie. Sie war Gymnasiallehrerin und als Musikerin, Sän-gerin und Sprecherin tätig. Sie ist Mutter von zwei Töchtern und lebt seit 2013 in Wetzikon. Es ist ihr erstes Buch. Das Buch erscheint am 13. Oktober 2025.

Die Vernissage findet am 29. Oktober 2025 um 19 Uhr im Liceo Artistico Zurigo in Zürich statt.

(Quelle: Wetziker Post)

Myriam Russo und Michel Ricar als Künstlerduo

Zwischen Luxus und Pfäffikersee

Sie werden in Russland wie Stars behandelt, ihre CD's verkaufen sich zu Tausenden und sie wohnen in Pfäffikon - Myriam Russo und Michael Ricar sind Zofka, klandestines Musiker- und Ehepaar.

Veröffentlicht am: 12.11.2008 – 09.00

Entnommen aus: https://www.zo-online.ch/politik/2008-11-12/146278

Die Stimme flirrt verheissungsvoll im Raum, exotisch-sinnlich und von verwirren-der Anziehungskraft. Ähnlich dem Licht des Südens, das uns schaffige Nord-länder plötzlich sprachlos machen kann. Das Rückgrat des Gesangs ist eine raffinierte Chanson-Elektrobeat-Struktur, die mit minimalen Mitteln das Maximum an Wirkung erzielt. Zusammen ergibt das Musik voller Sehnsucht, Verheissung und Verführung – chic, edel und geprägt vom Lebensgefühl der Reichen und Schönen. Die vierte CD von Zofka heisst «Chocolat» und ist ein Sammelsurium von sogenannten «Neo-Chansons» mit einem gehörigen Touch Erotik.

Ehe- und Musikerpaar

Die Macher dieser Musik sitzen entspannt auf ihrem Sofa, inmitten stilvoller Einrichtung, in einem unscheinbaren Pfäffiker Haus. Myriam Russo und Michael Ricar, verheiratet, zwei Kinder. Sie: Sängerin, Sprecherin und eine südländische Schönheit. Er: Komponist und von distinguiertem Äussern. Als Pop-Duo Zofka haben die Eheleute bereits vier CD’s herausgegeben und davon mehrere tau-send Exemplare verkauft. Im Internet sind sie omnipräsent: Ein User aus Mexico sagt «There is no music that fits so perfectly to your summer feeling», und ein selbsternannter «globetrotting music collector» meint «Zofka aus der Schwyz – nette Jazz-Elektronica mit stark frankophilem Chansonetten-Einschlag». Was steckt hinter diesem Duo, das von der musikalischen Qualität und von der Zusammensetzung her locker als helvetische Eurythmics durchgehen würden?

Bekannt durch Piraterie

«Es begann mit unserer zweiten CD ‹Nice›, als ich nochmal sehen wollte, wie es tönt, wenn ich mich selbst betone», erzählt Ricar. «In Russland haben Internet-Piraten unsere Musik entdeckt, diese schwarz gepresst und verkauft. 2003 wurde Zofka dann im Radio und in den Clubs von Moskau und St. Petersburg rauf und runter gespielt. Ohne unser Wissen!» Das habe sich geändert, als eine russische Plattenfirma sie unter Vertrag nehmen wollte und sie zu exklusiven Konzerten eingeladen wurden. «Vom Pfäffikersee für drei Tage nach Moskau. Luxus-limousinen, teure Hotels, edle Nachtlokale und wieder zurück in die Schweiz – das ist Rock’n’Roll», sagt der Komponist lächelnd. Michael Ricar lebt von der Musik. Er schreibt sie für das Schweizer Fernsehen, Firmen, Theater und auch Firme (u.a. «Elisabeth Kopp – eine Winterreise», 2007). Im Haus ist ein kom-plettes Tonstudio.

Die Ehefrau, Myriam Russo, lebt von ihrer Stimme. Neben dem Gesang kom-mentierte ihre Stimme die Volkszählung 2000, sie warb für Timotei und Ford – und lockte Radiohörer zu Beate Uhse oder in den Erotikmarkt. «Meine Stimme wird meist von den Produzenten eingekauft. Wenn es elegant, angenehm und sinnlich tönen soll, komme ich in Frage», sagt Myriam Russo abgeklärt und wie jemand, der sich des Werts seines Kapitals sehr sicher ist. Dazu spricht Myriam Russo Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und neu Spanisch.

Den östlichen Nerv getroffen

Ungeklärt bleibt die Frage, weshalb der grosse Erfolg hierzulande bisher aus-geblieben ist und Zofka noch immer als Geheimtipp gehandelt wird. «In Russland oder auch Istanbul passt unsere Musik anscheinend perfekt in den gesell-schaftlichen Prozess der Verwestlichung. Unsere Musik trifft dort den Nerv jener, die den westlichen Lebensstil annehmen möchten», sagt Ricar. Und die Ver-breitung ihrer Musik über das Internet sei eine neue Erscheinung und logischerweise global ausgerichtet. «Zofka ist eine Band, deren Musik viele kennen, ohne zu wissen, wer wir sind.»

Auch mehrere Auftritte in der Schweiz (Zofka war in der Vergangenheit im Wet-ziker Scala oder in Zürich in den Clubs Hive, Tonimolkerei oder dem Labor) konnten den Bekanntheitsgrad kaum fördern. «Wir möchten uns dem Schweizer Publikum präsentieren», sagt Myriam Russo mit Nachdruck. Und dass die Auf-tritte von Zofka funktionieren, glaubt man aufs Wort. Eine schöne Frau mit schöner Stimme, ein Soundtüftler mit eingängiger Musik und mit Goran Kova-cevic als Gast ein Akkordonist von internationalem Rang. Man darf gespannt sein.

CD Cover mit Angaben von Myriam Russo und Michael Ricar

unter dem Künsternamen "Zofka"

Hörproben fnden Sie unter

https://www.jpc.de/jpcng/poprock/detail/-/art/Zofka-Nice/hnum/5296531

Myriam als Idaheimkind

Rezension

Vom Näfelser Idaheimkind zur Gymnasial-lehrerin und zum internationalen Musik-star

Myriam Russo *„Nonnen haben eben doch Beine“, Meine Kindheit im Idaheim

Zytglogge-Verlag 2025

Wer hinter dem Titel sexistische Anspielungen vermutet, liegt falsch; Hintergrund ist eine grotesk-heitere, hier aber ver-schwiegene Episode im Idaheim Näfels.

Das Idaheim Näfels ist eine Schenkung von Ida von Müller, der Urenkelin von General Niklaus Franz von Bachmann an die Gemeinde Näfels anno 1918 „für arme Kinder“. Es wurde lange durch Ingenbohler Schwestern geführt. Myriam Russo und ihr kleiner Bruder Roberto kamen in den Endsechziger Jahren ins Idaheim Näfels, nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten.

Die Autorin schlüpft in die Rolle des zehnjährigen Mädchens und berichtet aus ihr „Idaheimzeit“. Sie erzählt erfrischend, offen, von der Ankunft „im silbrigen Citroen“ bis zum Verlas-sen in demselbigen in ihrer Pubertät. Episodenhaft schildert sie die Tagesabläufe nach den strengen Regeln der Nonnen, ihre Schulzeit in der Dorfschule, die nicht leichten Besuchs-tage der Eltern, ihre Freizeit im Dorf, die Sonntagspflichten, Weihnachten im Heim, ihr Zusammenleben mit etwa zwanzig Kindern verschiedenen Alters und deren Streiche. Sie be-schreibt ihre Situation als Heimkind neben den anderen Nä-felser Gofen, reflektiert über ihre italienische Herkunft und die glarnerische Kultur, charakterisiert die drei Heimschwe-stern und die Betreuerin Marie. Sie erinnert sich genau der Erziehungsmethoden im Heim und in der Schule.

Aber es ist keine Anklagebuch über „Zustände im Heim“ oder „Missbräuche“. Näfelser Leser staunen über ihre präzise Ortskenntnis. Sie erleben ein Stück Dorfgeschichte aus der Sicht des Mädchens Myriam.

Dieses besuchte danach das Mädcheninternat Sankt Katha-rina in Wil, ein Jahr Sekundarschule in Stans, die Diplom-mittelschule in Zürich, machte die Matur und studierte Roma-nik, Germanistik und Psychologie an der Uni Zürich und wur-de Gymnasiallehrerin für Französisch. Sie entdeckte aber auch ihre musikalischen Qualitäten, sang in Discos, Clubs und Festivals, im In- und Ausland. gab mit ihrem Mann als „Zofka“ vier Alben heraus, die vor allem in östlichen Ländern (Türkei, Russland) einschlugen. Die Werbung entdeckte ihre Stimme, sie wurde „Sprecherin“. Sie gebar zwei Töchter.

Das Idaheimmädchen von damals „pendelte zwischen Klas-senzimmer, Aufnahmestudio und Kinderzmmer“ und hat – wie sie schreibt. „nun als grosse Myriam dem kleinen Mäd-chen zu seiner eigenen Sprache verholfen“. Ein Buch,das zu Herzen geht.

Leider erkrankte sie schwer und erlebte die Vernissage des Buches nicht mehr.

Fridolin Osterhazy

*Myriam Russo lebte von 3. September 1958 bis 21. Sepember 2025

Die erwachsene Myriam als Gymnasialleherin, Mutter und Star

(Bildquellen: Homepage Myriam Russo und aus Ihrem Buch.)

Verabschiedung in das Rentenalter

in: Kantonsschule Büelrain Winterthur, Jahresbericht Schuljahr 2921/22, Seite 7

"Adieu und Merci", Seite 7

von. Rektor Paul Lautenschlager

«Wir begrüssen dich zur Aufnahmeprüfung 2022.» Seit der Einführung der Zentralen Aufnahmeprüfung ans Kurzzeitgymnasium begrüsste Myriam die Prüfungskandidaten und -kandidatinnen zu Beginn des Hörverstehens im Fach Französisch und begleitete sie mit ihrer beruhigenden Stimme zum nächsten Prüfungsteil. Wohlwollend und unterstützend, aber vor allem enthusiastisch und engagiert, so haben die Lernenden ihre Madame während mehr als 30 Jahren an der KBW wahrnehmen dürfen. Ob bei der Wiederholung der unregelmässigen Formen des subjonctif, bei der Besprechung von Camus’ «L’Etranger» oder auf den vielen Arbeitswochen en France, Myriam schaffte es, ihre Schüler/innen für die Schönheiten der französischen Sprache und Texte zu begeistern. Mit viel Geduld und pädagogischem Geschick forderte sie von ihnen selbständiges Denken, Kreativität und Sorgfalt. Dabei verstand sie ihren Unterricht nicht nur als Stoffvermittlung, sondern auch als erzieherische Tätigkeit. So waren ihre Lek-tionen Momente der Begegnung von Menschen, die miteinander ein Ziel errei-chen wollen. Sprache als Teil einer Kultur sowie korrekte und respektvolle Um-gangsformen standen in Myriams Wertepyramide immer ganz oben. Diese Emo-tionalität konnte sich bei allzu gleichgültigem Schülerverhalten durchaus als Ärger ausdrücken. Im Beruf Französischlehrerin, als Mensch eine Vollblutromani-stin mit Wurzeln in Süditalien und dem Herzen beim Tango in Buenos Aires hat Myriam die ganze KBW und insbesondere unsere Fachschaft mit mediterranem Flair bereichert. Ihr französischer Gesang, ihre Italienischkurse für Lehrpersonen oder ihre Qualitäten als Köchin werden uns in bester Erinnerung bleiben. Als Fachvorstand hat sich Myriam für eine kollegiale Zusammenarbeit innerhalb und für unsere Interessen ausserhalb der Fachschaft eingesetzt.

Chère collègue, cara amica, querida Myriam, wir danken dir herzlich für all dein Wirken unter uns und wünschen dir nur das Beste für deine unterrichtsfreie Zukunft.

Montag, 6. Oktober 2025

Erntedankfest

Erzbistum Köln

Sonntag, 5. Oktober 2025

27 neue Schweizergardisten - neun neue Of-Uniformen

Gestern sind 27 neue Schweizergardisten vereidigt worden. Prominenz aus der Schweiz war dabei: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Nationalratspräsi-dentin Maja Riniker, Ständeratspräsident Andrea Caroni und Vertreter des Gastkantons Uri. Seit langem wieder einmal dabei der Papst, diesmal Leo XIV.

Noch vor der Vereidigung wurde die neue Gardeuniform vorgestellt, siehe Bild. Sie ist aber nur den neun obersten Kader-Gardisten vorbehalten und wird ge-tragen. Sie wird ausschliesslich den ranghöchsten Offizieren vorbehalten. Sie ba-siert auf der Uniform anfangs des 19. Jahrhunderts und wurde ab 1976 nicht mehr getragen.

Die "Mezza-Gala-Unform" soll bei Empfängen, Abendessen, Medienkonferenzen oder Besuchen in Botschaften zum Einsatz kommen. Bisher mussten Offiziere einen zivilen Anzug mit Krawatte tragen.

Die Uniform wurde in der Massschneiderei Schnyder in Rothenthurm Schwyz hergestellt.

Feierliche Vereidigung der neuen 27 Schweizergardisten im Damasushof des Va-tikans. Mit von der Partie Papst Leo XIV. erstmals seit vielen Jahren.

(Bilder: kath.ch)

Samstag, 4. Oktober 2025 Franziskustag

Quelle: www.heilig-blut.com

800 Jahre Sonnengesang des Franziskus von Assisi

von

Br. Paul Zahner Ofm (Dr. theol.)

Justament am 4. Oktober, dem Franziskustag, ist in der Südostschweiz Glarus unter der Rubrik "Denkpause" der titelvermerkte Beitrag erschienen. "Sonnengesang", der weltbe-

rühmte franziskanische Hit ist heute in vielen Medien als Thema aufgetaucht.

Der derzeitige Guardian des Franziskanerklosters Näfels, Br. Paul Zahner OFM, hat in der "Denkpause", die als Rubrik für ev.-ref. und röm- kath. Kirchenleute zur Verfügung steht, einen lesenswerten Beitrag veröffentlicht.

Hier ist er:

"Vor genau 800 Jahren:, im Jahre 1225, verfasste Franziskus den weltberühmt gewordenen Sonnengesang. Der altumbrische Text ist der erste verbreitete und aufgeschriebene Text in dieser Sprache und so auch sprachgeschichtlich bedeu-tungsvoll. Der Sonngesang ist aber zuerst und vor allem ein Gesang, denn die Brüder wussten ihn vorzusingen und so eine tiefe Freude in der Welt dazustellen.

Der Sonnengesang oder der Gesang von den Geschöpfen

Neben einem einleitenden Gotteslob über den allmächtigen Gott und einer ab-schliessenden Lobesstrophe, die mit dem Wort "Demut" endet, hat der Gesang acht einzelne Strophen, in denen Bruder Sonne, Schwester Mond und die Sterne, Bruder Wind , Schwester Wasser, Bruder Feuer, Schwester Mutter Erde, die Versöhnung und Schwester Tod gepriesen werden. Sofort fällt auf, dass alle Wesen Schwestern oder Brüder sind. Sie sind uns nahe und wir sind mit ihnen verwandt. Gott wird als Schöpfer aller Dinge gelobt und wir Menschen als Ge-schöpfe, die untereinander Brüder und Schwestern sind. Das ist eine unfassbare

Aussage. Es gibt nichts Näheres in unserem Umfeld als unsere Schwestern und Brüder und die ganze Wirklichkeit ist mit uns in dieser Geschwisterlichkeit ver-bunden. Wir leben so geborgen in einer Welt, die uns verwandt und nahe ist. Ver-blüffenderweise nennt Franziskus keine dunklen Seiten der Geschwister, etwa die gefährliche Feuerkraft von Bruder Feuer, die ganze Städte zu zerstören ver-mag, sondern er nennt nur die guten Seiten, die Schönheit des Feuers. So ist der

Sonnengesang ein frohes und kraftvolles Lied.

Versöhnung, Bedrängnis und Schwester Tod

Als er vom Streit zwischen dem Bürgermeister und dem Bischof von Assisi hört, die beide eine grössere Macht und sehr viel Grundbesitz haben möchten und einander dabei bekämpfen, dichtet Franziskus eine weitere Strophe hinzu und lässt den Sonnengesang den beiden einzeln durch Brüder vorsingen, In kurzer Zeit versöhnen sich die beiden miteinander, lernen die Liebeskraft der Verzeih-ung und das Ertragen von Krankheit und seelischer Bedrängnis, die jeden Menschen treffen können. Schliesslich begegnet Franziskus auch dem Tod, den er nicht liebt, aber der gegen Ende seines Lebens zur Schwester Tod wird, Kein gewalttätiger Bruder, der ihm das Leben entreisst, sondern eine liebenswürdige Schwester, die ihm ein neues Leben in der Fülle des Lichtes Gottes schenkt.

Aus der Dunkelheit geborenes Licht

Wenn wir uns den Sonnengesang vor Augen halten, stellen wir uns Franziskus meistens vor, wie er durch die rotblühenden Mohnfelder von Assisi tanzt und die Schönheit der Natur und der Schöpfung zu geniessen vermag. In Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt: Franziskus ist sehr krank im Magen und und sieht durch eine Augenkrankheit fast nichts mehr, Er muss sich in einer Hütte im Garten von San Damiano zurückziehen, weil er im Dunkeln keine Schmerzen hat, die das helle Licht in ihm auslösen. Er sieht also fast nichts mehr. In diesem Moment brechen die Strophen des Sonnengesanges, aus ihm heraus. Es ist kein roman-tisches Lied, sondern eine tiefe Sicht der Wirklichkeit, die den Schöpfergott vor sich sieht und Jesus Christus preist, der im Sonnengesang gar nicht genannt wird. Aber diese Lied kennt den in die Schöpfung eingangenen Jesus, hat 33 Verse nach dem Lebensalter Christi und weiss, dass Jesus Christus die Spannweite zwischen dem allmächtigen und höchsten Schöpfer und dem klein gewordenen und demütigen Gekreuzigten ist. Der Sonnengesang ist ein Liede, das sein Geheimnis verbirgt, in dem es verborgen gegenwärtig ist. Verborgen steht Jesus mitten in der Schöpfung und ist durchsichtig auf die tiefe Wirklichkeit Gottes hin. Der Sonnengesang ist eine herzliche Einladung, einzustimmen in ein freudiges und geheimnisvolles Loblied auf die Wirklichkeit um uns: "Laudati si, mi Signore!" - "lobt seist Du, mein Herr!"

Freitag, 3. Oktober 2025

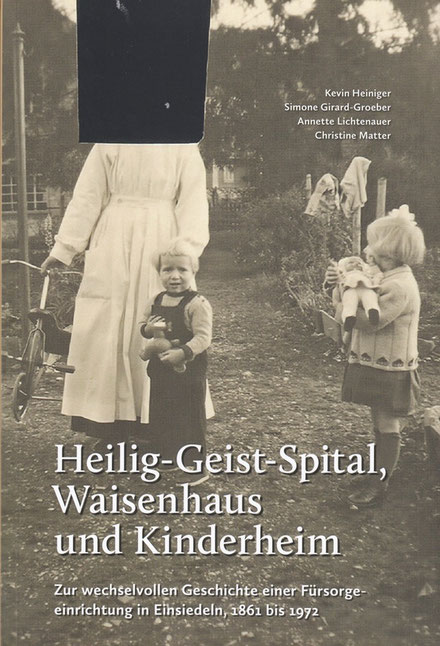

Heiniger Kevin et altera; Heilige Geist-Spital, Waisenhaus und Kinderheim, Zur wechselvollen Geschichte in Einsiedeln, 1861 bis 1972., hgg. vom Bezirk Einsiedeln, 2025, 242 Seiten, viele Bilder.

Diese brandneue Publikation ist entstanden, weil ehemalige Heimkinder von "Sexuellen Übergriffen" und "psychischer Gewalt" berichteten. Das Endprodukt ist eine minutiös erarbeitete Untersuchung, ausgeweitet auf die Geschichte des grossen Hauses am Eingang des Dorfes, wo man abzweigt nach Alpthal oder in die Hauptstrasse. Dieses Buch ist ein Stück Sozialgeschichte "das Ungehörtem Gehör verschafft".

Erhältlich beim Bezirk Einsiedeln. Kann auch von der Webseite des Bezirks Einsiedeln herunergelanden werden.

Meine Rezension des Buches

Fürsorge und Tragik im Kinderheim Einsiedeln

Kevin Heiniger e.a.:Heilig-Geist-Spial, Waisenhaus und Kinderheim, Zur wechselvollen Geschichte einer Fürsorgeeinrichtung in Einsiedeln 1861 bis 1972, hgg. vom Bezirk Einsiedeln, mit einem Vorwort von Hanspeter Egli, Bezirksammann und Franz Pirker alt Bezirksammann, Einsiedeln 2025, 242 Seiten, reich bebildert.

Am Anfang war die Empörung ehemaliger Kinder des Kinderheims Einsiedeln, das 1972 geschlossen wurde.

Daraus erwuchs der Entschluss zu einer Aufarbeitung des Schicksals des Kinder-heims und dessen Bewohnern. Entstanden ist eine sehr aufwändige Untersu-chung des urspünglichen Heilig-Geist-Spitals, Waisenhauses und schliesslich Kinderheims. Als Autoren zeichnen Kevin Heiniger, Simone Girard-Groeber, Annette Lichtenauer und Christine Matter.

Im Vorwort schreiben die Repräsentanten des Bezirks „Sie (die Kinder des Kin-derheims), waren untergebracht in einer Institution, die im Namen der Fürsorge handelte – und in vielen Fällen des Gegenteil dessen bewirkte, was einem Kinde zustehen sollte.“

Das Buch ist eine minutiöse, fast akribische Darstellung der Geschichte der mul-tifunktionalen Fürsorgeeinrichtung, die sich vom Spital, über ein Waisenhaus zum Kinderheim entwickelte.

Die Autoren gingen wissenschaftlich vor, durchkämmten Archive, Protokolle, Briefwechsel etc., befragten Betroffene, auch das Personal, sowie Personen, die von aussen Kontakt hatten.

Zum Teil legten sie tragische Biografien ehemaliger Heimkinder vor, verfolgten auch Lebensläufe von Ehemaligen. Ergiebige Informationen erbrachten die Un-tersuchung des Amtsvormundes August Lienert, die Tätigkeit der Ingenbohler Schwestern und der weltlichen Heimleitung. Als Fazit bleiben erschütternde Er-kenntnisse, und das Bewusstsein, dass Heimkinder unter ganz anderen Umstän-den aufwachsen als Kinder intakter Familien.

Ein reicher Anhang zeigt die Liste der Direktoren von Spital, Armenhaus, Bür-gerheim Waisenhaus und Kinderheim sowie die Oberinnen dieser Institutionen. Aufgeführt werden Archive, Periodika, Autobiografien, Interview, eine reiche Sekundärliteratur, Nachschlagewerke, Websites, Pressebeiträge, audiovisuelle Quellen und über dreissig Abbildungen.

Trefflich schreiben die Bezirksvertreter im Vorwort. „Möge dieser Bericht und diese Aufarbeitung dazu beitragen, dass Einsiedeln sich nicht nur erinnert – sondern auch handelt. Im Sinne derer, die betroffen waren. Und im Sinne jener, die uns heute und in Zukunft anvertraut sind."

Eine nötige und mutige Leistung der gegenwärtigen Bezirksregierung.

Fridli Osterhazy

Freitag 3. Oktober 2025

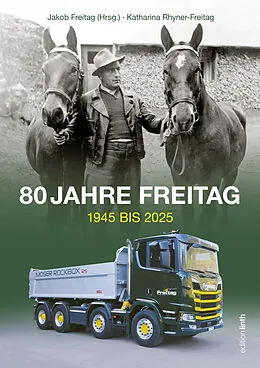

Neuerscheinung

80 Jahre Freitag

Dies ist die beeindruckende Geschichte von Jakob Freitag Transporte. Ein Unternehmen, das über ein halbes Jahrhundert ein wichtiger Arbeitgeber im Glarnerland darstellt. Dieses Buch zeichnet detailreich die Herausforderungen des Familienunternehmens nach. Denn es ist kaum zu glauben, dass eine Transportfirma, die im Sernftal, weit weg von der Autobahn, ihren Standort hat, so erfolgreich werden konnte. Angefangen hatte alles 1945 mit einem kleinen Pferdetransporter. Jakob Freitag (sel.) hat mit unermüdlichem Einsatz die Firma aufgebaut. Nach seinem viel zu frühen Tod führten die beiden Söhne Balz und Jakob die Firma erfolgreich weiter. Bis heute blieb das Transportunternehmen in Familienhand. Fabian Freitag, der Enkel des Gründers, lenkt nun das Geschick der Firma in die Zukunft.

Montag, 29. September 2025

TCS Veteranenessen erstmal mit Musik

Edi Koller führte souverän durch den Veteranenanlass im Glarnerhof in Glarus.

Der neue TCS Glarus-Präsident Edi Koller begrüsste, referierte kurz und bündig, das Da Capo-Musikensemble spielte unserem Alter entsprechende Evergreens, Essen sehr bekömmlich, fröhliches Beisammensein!

Vom Vorstand waren anwesend: Edi Koller. Präsident. Simone Zigerlig-Grütter, Sekretärin, Jürg Huber, Presse, Markus Schnyder, Nationalrat und Christian Marti, Regierungsrat.

Samstag, 26. September 2025

Was es nicht alles gibt!

Bestickte Hauserkappen

Samstag, 27. Septermber 2025

Heute Alpabfahrt

Turnhallenplatz seit einigen Jahren mit Festzelt und kommentierten Sentenankunft aus dem Oberseetal

Verregnete Alpabfahrt, dennoch viel Volk auf dem Turnhallenplatz hinter dem Dorfschulhaus, bestens organisierte Festbeiz in Zelt prall gefüllt, viel Volk von Näfels und weit her, Maya Rhyner erläutert am Mikrophon, Alphöreler unter eigenem Regendach, Stände auf der Schulhausplatz, um halb zwei fährt eine Strassenreinigungsmaschine und spült dem Kuhplüder weg.

Der Alpabfahrtsempfang ist seit einigen Jahren zur Show geworden, der viel Volk anzieht.

"Mit Schiff und Gschiir wider häiwärts."

Die Geschmückten waren voraus, das Viehfussvolk hinterher.

Donnerstag, 25. September 2025

Radio Grischa

Fridli Osterhazy: Zwischen Heimat und Historie in Näfels

Das Interview führte und die Sendung schnitt: This Fritschi

Im Grischa Talk erzählt Fridli Osterhazy von der Bedeutung des Fridlibunds, der Verbindung zu Bad Säckingen und von den Geschichten, die Näfels bis heute prägen. Ein Porträt über einen Mann, der seine Heimat mit Leidenschaft bewahrt und weiterträgt.

Bild: This Fritschi

Foto This Fritschi nach dem Interview in der Stube von Fridli Osterhazy

Donnerstag, 25. September 2025

Heute ist Bruder Klausentag (Feiertag in Obwalden)

aus dem Historischen Lexikon der Schweiz

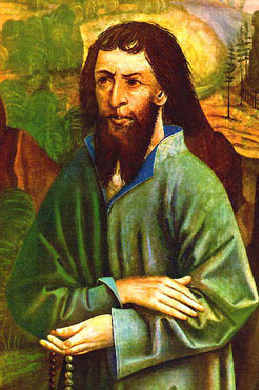

Das älteste Bild von Bruder Klaus (Ausschnitt), lebensgrosses Gemälde von 1492 auf einem Altarflügel der alten Pfarrkirche Sachseln, heute im Museum Bruder Klaus.

Einsiedler, Mystiker, Friedensstifter

* 1417 in Flüeli, Ortsteil von Sachseln im Kt. Obwalden in der Schweiz

† 21. März 1487 in der Ranftschlucht bei Flüeli im Kanton Obwalden

Niklaus von Flüe wurde in eine Obwaldner Bauernfamilie geboren. Sein Vater war Heinrich von Flüe, seine Mutter hiess Hemma Ruobert. Von 1440 bis 1444 nahm Niklaus von Flüe als Offizier am Alten Zürichkrieg teil. Nach dem Krieg heiratete er Dorothea Wyss, mit der er zehn Kinder hatte. Er lebte als für damalige Verhäl-tnisse wohlhabender Bauer, war Ratsherr des Kantons und Richter seiner Ge-meinde.

Im Oktober 1467 – das jüngste Kind war noch kein Jahr alt, der älteste Sohn Hans schon zwanzig, so dass dieser als Bauer die Familie ernähren konnte – verliess Niklaus mit dem Einverständnis seiner Frau seine Familie, um Einsiedler zu werden. Er pilgerte zunächst Richtung Hochrhein. Nachdem er auf seiner Wanderung der Legende nach im Windental oberhalb Liestals eine Vision erlebt hatte, kehrte er um und liess sich dann in der Ranftschlucht, nur wenige Minuten von seinem Haus, als Einsiedler nieder. Deshalb wird er von der Bildenden Kunst als hagerer, bärtiger Mann mit Stock und dem Bätti dargestellt, einer Gebets-schnur mit 50 Perlen (den Rosenkranz gab es damals noch nicht).

In seiner Klause führte er als Bruder Klaus ein intensives Gebetsleben. Der Schwerpunkt seiner Betrachtungen war die Vertiefung in das Leiden Christi. Im-mer wieder will er von intensiven Visionen heimgesucht worden sein, die ersten sollen sogar schon im Mutterleib stattgefunden haben. Angeblich nahm er in den letzten 19 Jahren seines Lebens ausser der heiligen Kommunion nichts zu sich und trank lediglich Wasser. Dies bestätigte der zuständige Bischof nach einer Untersuchung. Anderen Quellen zufolge hat Niklaus von Flüe auf Fragen, ob er tatsächlich nichts (weiteres) konsumiert habe, dies verneint oder nicht bestätigt.

Einige seiner Nachkommen bekleideten hohe Ämter und erwarben politischen Einfluss. Besonders bekannt ist sein Enkel Konrad Scheuber (1481–1559), der als Landammann und Richter, aber auch als kluger Kopf und gottesfürchtiger Eremit in die Geschichte der Schweiz einging.

Am 21. März 1487 starb Bruder Klaus nach hartem Todeskampf auf dem Boden seiner Zelle. Bereits bei der Weihe der oberen Ranftkapelle, die an die Einsied-lerzelle im Ranft angebaut ist, hatte Generalvikar und Weihbischof Thomas Weldner von Konstanz (Titularbischof von Agathopolis) am 27. April 1469 verfügt, «dass Bruder Klaus von Flüe nach seinem Tod in seiner Pfarrkirche begraben werden soll». Dies war für einen Laien in ländlichen Gegenden absolut ausser-gewöhnlich. Er wurde daher in der alten Pfarrkirche Sachseln beigesetzt. Am 28. August 1679 wurde der Eichensarg mit den Gebeinen von Bruder Klaus in die neue Pfarr- und Wallfahrtskirche überführt. (aus Wikipedia)

Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag 2025

21. September

Bettagsmandat des Regierungsrates 2025:

Respekt für Fairplay und Spielregeln

Fairplay und Spielregeln: Schwinger sind im entscheidenden Moment bereit, be-gegnen sich in der Arena mit Respekt, und es ist der Sieger, der sich um den Unterlegenen sorgt, indem er ihm den Rücken abwischt

Um Werte wie Frieden, Demokratie und Solidarität zu sichern, sind Fairness und klare Spielregeln unser gemeinsamer Kompass. Sie sind ein Bekenntnis zu Respekt, Ehrlichkeit und gegenseitiger Toleranz, das unsere Gesellschaft stärkt und vor Spaltung schützt.

Durch Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten, auf dem afrikanischen Kontinent, die Zunahme weltweiter Flüchtlingsströme oder den US-Zollstreit geraten Selbst-verständlichkeiten, die unsere Generationen lange getragen haben – Frieden, Stabilität, Wohlstand – ins Wanken. Auslöser dazu ist eine Renaissance des Rechts des Stärkeren. Damit kommt die Stärke des Rechts als Ausdruck ge-schriebener Spielregeln zwischen Staaten und im Verhältnis des Staates ge-genüber seinen Bürgerinnen und Bürgern unter Druck. Wenn Spielregeln nicht mehr eingehalten werden, sind Frieden, Demokratie und Menschenrechte die ersten Opfer.

Gehen wir erst recht mit Mut und Zuversicht voran. Nehmen wir uns dabei ein Vorbild an den Werten der Schwinger: Sie sind im entscheidenden Moment be-reit, begegnen sich in der Arena mit Respekt, und es ist der Sieger, der sich um den Unterlegenen sorgt, indem er ihm den Rücken abwischt.

Auch die Erfahrung lehrt uns, dass es in jeder noch so negativen Entwicklung plötzlich Sonnenstrahlen gibt, die durch eine Lücke ins Dunkle scheinen. Für viele Menschen ist dies die göttliche Kraft, die uns schützt und lenkt. Die Zukunft ist nicht vorherbestimmt, sie ist veränderbar. Der entscheidende Moment ist dabei immer jetzt, heute! Und der Ort, etwas zu verändern ist hier: hier bei uns im Glarnerland, in der Schweiz.

Wenn wir also gemeinsam Demokratie, Gemeinschaft und Spielregeln hoch-halten sowie unsere Institutionen stärken wollen, achten wir auf unsere Sprache, respektieren wir andere Meinungen, gehen wir abstimmen und bringen uns voller Vertrauen ein. Denn Menschen, die mit Zuversicht und Verlässlichkeit das Mit-einander leben, gerade in Zeiten, in denen das Trennende oft lauter ist als das Verbindende, stärken unser Land.

Unterschiedliche Ansichten haben uns stark gemacht

Das Verbindende im Christentum prägt die Schweiz seit ihren Anfängen: Unsere Vorfahren haben diesen Staat als Bund vor Gott gegründet; unser Wappen zeigt das christliche Symbol schlechthin – das Kreuz. Der heilige Niklaus von Flüe hat durch sein zutiefst christliches Leben und mit seinem politischen Einfluss unser Land vor dem Zerfall bewahrt. Das Christentum ist die Grundlage unseres Volkes und unserer Nation.

Jesus hat sein Volk und seine Heimat so sehr geliebt, dass dessen Schicksal ihn zu Tränen gerührt hat. So haben wir auch allen Grund, unsere Heimat zu lieben. Die Pflicht der Bürger ist es, gemeinsam mit den Behörden im Geist der Wahr-heit, Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit zum Wohl der Gesellschaft beizu-tragen. Heimatliebe und der Einsatz für das Vaterland sind Dankespflichten und entsprechen der Ordnung der Liebe.

Innerhalb dieses Rahmens ist viel Platz für unterschiedliche, ja einander wider-sprechende Ansichten. Damit müssen wir leben. Als Schweizerinnen und Schwei-zer sind wir aufgerufen, unseren Standpunkt klar und ehrlich zu vertreten, aber auch andere, ebenso ehrliche Standpunkte zu respektieren. In diesem Streit der Meinungen will jeder obsiegen; das liegt in der Natur des Menschen und das ist auch gut so. Denn dieser Wettbewerb der Ansichten hat unseren Staat stark ge-macht, und das soll auch künftig so bleiben. Entscheidend ist, dass wir in diesem Meinungsstreit niemanden verletzen oder demütigen. Als Staatsbürger sind wir auch verpflichtet, die Gesetze unseres Staates zu achten. Alle diese Tugenden können wir unter dem Begriff Fairplay zusammenfassen.

Fairness als Verzicht auf unlautere Mittel

Fairness ist nicht der Verzicht auf Auseinandersetzungen, sondern der Verzicht auf unlautere Mittel. Völker, die in der Vergangenheit politisch oder militärisch den Kürzeren zogen, haben dabei erlittenes Unrecht danach oft wieder zur Recht-fertigung für Terrorismus und Mord missbraucht. Aber für Terror gibt es keine Rechtfertigung.

Wir erschrecken über die Abgründe des Hasses, und welche Gräueltaten auch in unserer Zeit möglich sind. Wo der Hass beginnt, endet der Friedenswille, und wir sind auch nicht immun gegen wütende Gefühle. Hass darf nicht in das Zusam-menleben in der Schweiz eindringen. Wir müssen mit aller Macht dagegen aufstehen, denn Hass erzeugt immer noch mehr Hass.

«Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten» – so schrieb Paulus an die Christen in Rom.

Im ersten Kappelerkrieg 1529 standen sich die Heere reformierter und katho-lischer Schweizer Orte gegenüber. Als das Fussvolk der verfeindeten Heere gemeinsam eine Milchsuppe in einem grossen Topf zubereitete, kam es nicht mehr zum Blutvergiessen.

Die Zukunft ist ungewiss, und der Friede könnte noch brüchiger werden oder sogar enden. Dann wollen wir Schweizerinnen und Schweizer als ein Volk be-kannt sein, das für seine Überzeugungen kämpfen kann, aber auch bereit zum Frieden ist, und mit Gegnern fair umgeht.

Im Grunde geht es um Akzeptanz

Fairplay beruht nicht auf gesetzlichen Regeln und Richtern, die darüber wachen. Sein Kern sind die gemeinsamen Werte, auf die sich eine Gemeinschaft freiwillig verpflichtet hat. Diesen ordnen sich deren Mitglieder aus Überzeugung unter, sowohl als Sieger als auch als Verlierer. Die Werte in der Schweiz sind fest im Christentum verankert. Die Würde und Gleichwertigkeit jedes Menschen vor Gott manifestiert sich in einzigartiger Weise in den ausgeprägten demokratischen Mit-bestimmungsrechten.

Fairplay entspricht gerade bei uns im Glarnerland denn auch vor allem dem, was vom Volk oder der Gemeinschaft mitgetragen und akzeptiert wird. Die Institu-tionen fühlen sich allen Bürgern verpflichtet. Das schützt die Politik davor, sich in Mikrothemen zu verzetteln, die nur Wenige betreffen und sich im Alltag von selbst auflösen.

Durch das Volk gemeinsam akzeptierte Werte bewahren aber die Schweiz auch vor der Spaltung ihrer vielfältigen Gesellschaft. Fairplay zeigt sich hier regel-mässig darin, dass Sieger nicht über andere triumphieren und Verlierer ihre Niederlagen akzeptieren. Sowohl die Mehrheiten, als auch die Minderheiten unterlassen es, nur auf ihre Rechte zu pochen, und gehen stattdessen vielmehr aufeinander zu. Dies eben im sicheren Wissen, dass nur auf Dauer hält, was von allen mitgetragen wird. Das ist nicht selbstverständlich. Dazu genügt ein Blick über die Grenzen. Volksentscheiden schlägt dort immer noch Misstrauen ent-gegen. In der politischen Arena treten anstelle von Fairplay vermehrt Gesetze, die den demokratischen Gestaltungsspielraum einhegen und verrechtlichen.

Seien wir froh um unser unverkrampftes, von Vertrauen geprägtes Verhältnis zwischen Volk und Staat. Es ist Gradmesser, Garant und Ausdruck zugleich für unser Fairplay in der Schweiz im Kleinen sowie im Grossen.

Bettagsmandat

Seit der Gründung des Bundesstaates 1848 hat der Dank-, Buss- und Bettag eine besondere Bedeutung als Zeichen staatlicher und konfessioneller Einigung. Zu diesem Zweck veröffentlichten die Kantonsregierungen jeweils eine Botschaft an das Volk, das sogenannte Bettagsmandat. Damit bieten sie ihren Bewohnern einmal im Jahr einen Halt an, um sich über religiöse und kulturelle Grenzen hin-weg auf gemeinsame Werte und Orientierungspunkte zu besinnen und zu ver-ständigen. Das Bettagsmandat im Kanton Glarus verfasst der Regierungsrat zusammen mit zwei Vertretern der Landeskirchen.

Die Autoren

Sie nähern sich dem diesjährigen Thema – Respekt für Fairplay und Spielregeln – aus unterschiedlichen Perspektiven an:

Regierungsrat Christian Marti über «fehlende Spielregeln, deren erste Opfer Frieden, Demokratie und Menschenrechte sind»;

Pfarrer der Katholischen Pfarrei St. Fridolin Glarus-Riedern-Ennenda Matthias Andreas Hauser über «Unterschiedliche Ansichten, die uns stark gemacht haben»;

Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde Mollis-Näfels Johannes Geitz über «Fairness als Verzicht auf unlautere Mittel»

Ratsschreiber Arpad Baranyi über «Akzeptanz, um die es im Grunde geht».

Mein Kommentar

Mit dem Bettagsmandat wendet sich der Regierungrat jährllch an das Glarner-volk. Früher wurde es am Bettag von allen Kanzeln im Kanton verlesen. Direkt an das Volk wendet sich der Landammann in der Begrüssungsansprache an der Landsgemeinde, ebenso mit der Begrüssungansprache im Schneisingen jeweils an der Näfelser Fahrt, die allerdings abwechslungsweise der Landammann und der Landesstatthalter halten.

In früheren Zeiten spielte der Regierungsrat auch die Rolle einer Sittenbehörde. mit Mandaten zum Beispiel über die Fasnacht, Tanzverboten und das sittliche Verhalten der Bürgerinnen und Bürger.

Bettagsmandat, Landsgemeinde- und Fahrtsreden sind ein Spiegel der Zeit.

Mittwoch, 17. September 2025

Der "Gerbihund" erhält sein Denkmal

Seit heute Mittwoch Nachmttag hat der "Gärbihund" einen Ehrenplatz in der Gerbi, an der Gadenfront (siehe Bild). Gerbihund-Mitträger Franz Schmidig (die vier verdienstvollen Gerbihundträger siehe Bild unten haben während 30 Jahren, jeweils am letzten Samstag der Sommerferien im August, ein rauschendes Ger-bifest auf dem Marzällenplatz organisiert und gestaltet. Nun hat der findige Fanz Schmidig, weltweit gereister Orgelbauer aus einem Stuhlbein eine Prachtssockel hergestellt und auf ihm den 16. Gerbihhund platziert. Nun prangt der sagenhafte

"Gärbihund" an der Gadenfront mit Blick nach Süden (nach Rom) einen würdigen Platz gefunden. Sehr wahrscheinlich wird er in die Liste der schützenswerten Denkmäler des Katons Glarus aufgenommen und Unter Heimatschutz gestellt. Franz Schmidigs Gattin Catherine hat in verdankenswerter Weise als Blu-menschmuck am Fussende der Gadenfront, beim Ausgang zum Rautiport einen herrlich blühenden Geranienstock angebracht.

Noch offen ist das Datum der feierlichen Einweihung durch die Gerbianwohner-schaft. Das Bistum Chur prüft, ob die ehrwürdige Statue auch noch eingesegnet werden soll.

Den Initianten der vier Gerbibhundpreisträgern sei herzlich gedankt und auch gratuliert.

Hoch über den Köpfen prangt nun der "Gärbihund", eine Trophäe, die den vier Pionieren anlässlich des heurigen Gerbifestes überreicht worden ist.

Ich trohne hier auf einem Bein und werde mitternachts dann heul'n und schrei'n.

Gerbihund Morgensonnei Hiniergrund eines der Wahrzeichen von Näfels das Platenkreuz

Die vier verdienstvollen Träger des Gärbihundes Franz Schmidig, Nicole Müller, links, und Catherine Schmidig (mit Gärbihund) und Manfred Müller anlässlich des Gerbifestes.

Dienstag, 16. September 2025

Bilderbogen Engelweihe Einsiedeln

Schwarze Madonna in der Gnadenkapelle, deren "Kilbi" an der Engelweihe gefeiert wird.

Die Gnadenkapelle in der Stiftskirche - Mittelpunkt der Engelweihe.

Prozession auf den Klosterplatz

Klosterfront ein Lichtermeer

Im Vordergrund ein speziell aufgestellter Altar, weiter unten der Marienbrunnen lichtergeschmückt, im Hintergrund Hotels- und Geschäftshäuser-Fensterfronten mit Kerzen geschmückt,.

Marienbrunnen auf dem Klosterplatz, lichtergeschmückt.

Der Brunnen hat vierzehn Röhren. Nach alter Legende erlöst jeder Pilger eine arme Seele, wenn er aus allen Röhren einen Schluck Wasser trinkt.

Marienbrunnen bei Tag, sichtbar die Wasserröhren, ingesamt vierzehn. Wer aus ihnen allen einen Schluck trinkt, "erlöse scheints eine arme Seele".

Die Engelweihe findet immer am 14. September statt.

(Fotos: Kloster Einsiedeln, Tourismus Einsiedeln- Hoch-Ybrig- Zürichsee, Archivbilder)

**************************************

"Agätäbroot und Füürälihäiss"

**********************************

Dunschtig, 30. Oggtober

Ä-n-uuzfridnä Mändsch gfindt kä

Schtuäl zum abhoggä.

Oggtober odr Wii-Munet

Fascht gar bis dä uusgäänds Oggtober hätt’s dä Schpinnmuggänetz äm Schober.