Das

Bild

der

Woche

2025

West-Portal im Konstanzer Münster:

Epitaph für Weihbischof Georg Sigismund Miller (1615-86). Er weihte 1667 die Kapelle im Freulerpalast Näfels, 1679 das Kloster auf dem Burgstock ein. (Foto: David McLion, Schwanden, 1942-2021)

Sonntag, 14. September 2025

Rekordbeteiligung an der Engelweihe in Einsiedeln

Grosse Engelweihe

Fällt die Engeweihe auf einen Sonntag, wird die "Grosse Engelweihe" gefeiert. Dle Prozession führt dann bis hinunter ins Dorf und dauert entsprechend länger als die "normale" Engelweihe jeweils an den Werktagen. Diesmal dauerte sie von 20 Uhr bis kurz nach 22 Uhr. Sie wurde mit fulminanten Klängen der Widor Toccata auf zwei Orgeln (übrigens aus dem Haus Mathis Näfels) beendet.

Ich bin regelmässiger Gast seit 52 Jahren. Festzustellen ist eine sinke-nde Teilnehmerzahl. Diesmal aber waren die Kirchenbänke bereits um 19.30 Uhr voll besetzt. Ungezählte Klappsessel wurden herbeigeschleppt und die Gänge waren mit stehenden Pilgern ziemlich belegt.

Eindrucksvoll wieder die ungezählten Kerzlein in der Stiftskirche, an deren ganzen Front, am Mariabrunnen und rings um den Klosterplatz bei den Hotels.

Die Beteiligung an der Prozession war eindrucksvoll. Nicht nur die Zünfte, die Vereinsfahnen, die Musikgesellschaft Konkordia, der Stiftschor, die Patres und Brüder des Klosters, die Erstkommunikanten mit den Eltern und das grosse Pilgervolk. Allen Teilnehmenden wurden Kerzen mit Schutzbechern ausgeteilt.

Die Monstranz unter dem "Himmel" (Baldachin) trug Abt Urban Federer.

Sonntag, 14. September 2025

Heute ist

in Näfels Kirchweihe

in Einsiedeln Engelweihe

und ausserdem das Fest der Kreuzerhöhung

Schon bei Aegidius Tschudi vermerkt ist die Kirchweihe in Näfels jeweils am Sonntag nach dem Fest Maria Geburt (9. September) . Der 9. Sept. ist also unser "Kilbifäller".

Diesmal findet um 10 Uhr das Hochamt, musikalisch gestaltet durch den verstärkten Cäcilienchor statt.

Seit Jahrhunderten ist am 14. September in Einsiedeln das Fest der Engeweihe, einer der grössten Lichterbräuche in der Schweiz. Fällt dieser Tag auf einen Sonntag, ist die "Grosse Engelweihe", eine Abendprozession ins Dorf hinab. Bei der werktäglichen "Kleinen Engelweihe" beschränkt sich die Prozession auf den Klosterplatz.

Diese Fest beruht auf einer Legende aus dem Jahr 948

Im Jahr 948 baten die Mönche des jungen Klosters Bischof Konrad von Konstanz, ihre neue Klosterkirche feierlich zu weihen.

Das sind die historisch gesicherten Fakten.

An dieser Stelle setzt nun die Engelweihe-Legende ein, die in fantastischen Bildern ein wundersames Ereignis beschreibt:

In der Nacht vor der Weihe begab sich Bischof Konrad in die kleine Kapelle, um dort zu beten. Da sah er in einer Vision, wie Jesus Christus vom Himmel herabsteigt. Er wird begleitet von Scharen von Engeln sowie vielen Heiligen und die Jungfrau Maria erscheint wie in Licht gehüllt. In einem feierlichen Gottesdienst weiht Jesus Christus die Kapelle zu Ehren seiner Mutter Maria. Sie sollte in Einsiedeln ganz besonders verehrt werden und den Menschen den Weg zu ihrem Sohn weisen. Der Erzengel Michael dirigiert den Engelchor, Apostel und Kirchenlehrer üben verschiedene Dienste innerhalb eines feierlichen Pontifikal-amtes aus.

Als Bischof Konrad am anderen Morgen die Kapelle feierlich einweihen sollte, zögert er. Von den Mönchen zur Weihe gedrängt, gibt er schliesslich nach und will zur feierlichen Weihe schreiten. Schon zieht er die Gewänder für den Gottesdienst an, da erscheint ein Engel und sagt: „Bruder, halte ein! Die Kapelle ist bereits von Gott geweiht.“ Und die Weihe der Kapelle wird nicht vollzogen.

In diesem Jahr biete das Kloster ein zweitägiges Programm am 13. und 14. September an. Grosser Zustrom hat jeweils am 14.9. um 20 Uhr die Komplet und Prozession ins Freie auf den Klosterplatz bis hinunter ins Dorf. Der Klosterplatz ist mit ungezählten Lichtern auf den Fenstersimsen der ganzen Klosterkirche und auch bei den Platz umzäunenden Häusern ausgestattet.

Prozession auf den Klosterplatz

Die Gläubigen tragen Kerzchen im Gottesdienst und während der Prozession.

Erleuchtete Marienstatue auf dem Marienbrunnen und ungezählte Kerzen

Gnadenkapelle im Innern der Stiftskirche

(Fotos. Kloster EInsiedeln)

Samstag, 13. September 2025

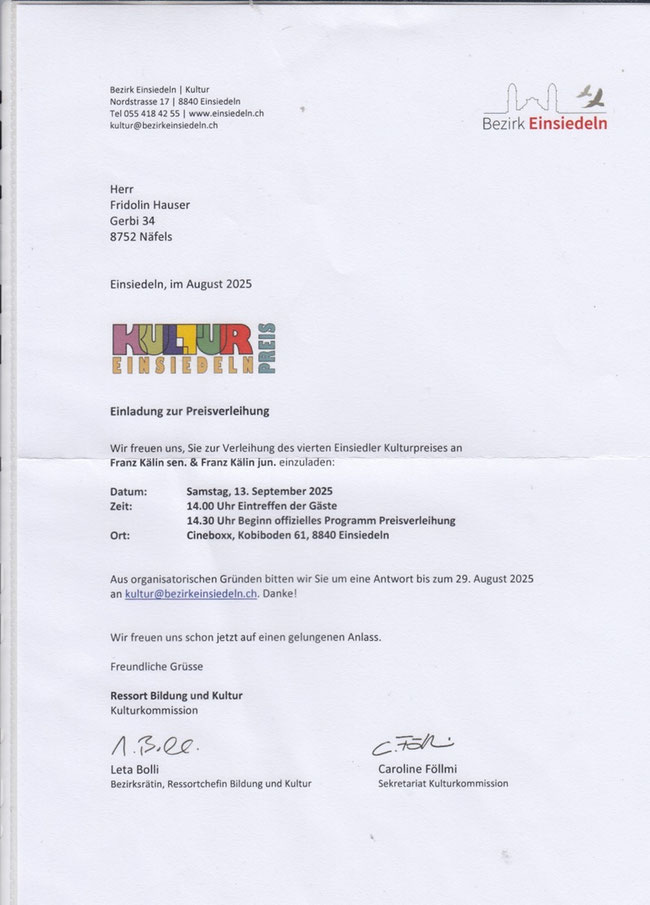

Kulturpreisübergabe in Einsiedeln

an Vater und Sohn

Foti Fränzel sen. und Franz Kälin iun.

Die Einsiedler wissen zu feiern. Die für Kultur zuständige Bezirksrätin Leta Bolli moderierte den feierlichen Anlass professionell. Ihre Sekretärin Caroline Föllmi organisierte aus dem Hintergrund ein Freudenfest. Schon die musikalische Umahmung mit dem Artra Trio war bizarr aber professionell.

Das Trio Artra mit Jacqueline Wachter, Thise Meyer und Laurent Girard sorgten für die musikalische Umrahmung.

Bezirksammann Hanspeter Egli überbrachte die Grüsse des Bezirksbehörde und würdigte das Schaffen de beiden Preisträger.

Susanna Bingisser, Kuratorin, Archivarin und Historikerin stellte in einer prägnanten und gekonnten und träfen Laudatio das Wirken der beiden Geehrten vor.

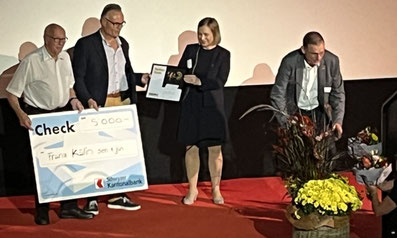

Preisübergabe vlnr Foti Fränzel hält den vom Bezirskammann überreich-ten Check von Fr. 5'000.-, Franz jun. nimmt die Preisurkunde aus den Händen von Bezirksrätin Leta Bolli entgegen, BA Egli ist dabei die Blumensträusse nachzureichen.

Ein Bild für die Chronik des reichen Einsiedler Kulturlebens.

Trouvaille:

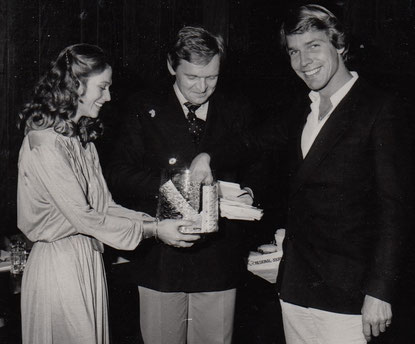

Foti Fränzel überbrachte diese Foto als Erinnerungen an eine Radio-sendung aus dem "Pfauen" Einsiedeln aus den siebziger Jahren. vlnr: Marie Theres Gwerder (eine Nichte von "Schtäi Sepp", Näfels, TV-Sprecherin Schweizer Fernsehen, meine Wenigkeit als Mitglied des Vor-standes SRG-Schwyz und Kurt Zurfluh, Radioreporter und TV Star (Nachfolger von Wisel Gyr) bei der Auslosung eines Zuhörer-Wett-bewerbs einer Radiodirektsendung. Foto: Foti Fränzel, Einsiedeln.

Laudatio

von

Susanne Bingisser, Historikerin

Liebe Foti Fränzel, liebe Franz

Es freut mich sehr üch bejd – verdientä Kulturpriesträger z’würdigä und üchä Bietrag zur Einsidlär Kultur verdankä.

Wän mir vo dä Usstelligsgruppä Kulturverein Chärnehus am Recherchiere sind für ä nüi Usstellig, dä heisst’s nu glie einisch, für Bildmaterial frouged mir dä Foto Fränzel.

Und wänns drum gout z’Einsidle Zietzügä vom Zweitä Wältchrieg z’ interviewe und zfilmä, dä chunt sofort dä Franz Kälin Junior ist Spiel.

Dä Franz Senior und Junior hend durch ihr Liedeschaftä Fotografie und Film und dur ihri Verbundäheit mit ihrem Heimatourt Einsidlä, i dä lestä rund 50 Jour wärt-volli Zietdokumänt über’s Klousterdourf und sini Bewohnerinnä und Bewohner gschaffä.

Die stehendä und laufändä Bilder haltet vergangni Zietä fest und gend au i Zuekunft Iblick inäs Einsidlä vo damals.

D Fotänä, Dias, d’Filmrollä und d’DVDs vom Franz Senior und Junior dokumen-tieräd vergangni Läbenswies, proträtieräd Einsiedlerinnä und Einsidlär oder d’Entwicklig vo Dourf und Viertel.

Mit eigänä Spielfilm und mit äm Buu und äm Betrieb vo dä Cineboxx isch dä Franz Kälin Junior aber au zum Kulturschaffändä und Kulturgastgäber wourdä.

Senior

Das sis Läbenswärch einisch mitämnä Kulturpries gejhrt wird, hät sich dä jung Foti Fränzel chum dänkt.

Im Franz Senior sini Lejrziet hät mit 16zäni am 1. Mai 1948 agfangä im Einsiedler Fotigschäft «Stella Photo», wo sini Gottä gründät hät.

Dä Start i sini Lejr isch nüd ganz riebigslos gangä.

Äs isch nämlich nüd so ganz klar gsie, wou dä Franz als Fotigraf i’d Bruefschuel sött und sou isch er z’ Einsidlä zejrscht mit dä Bruefsgattigä Hufschmid und Schlosser iteilt wourdä. Erst nachämä Jour hät sich usägstellt das är uf Zürich a Kunstgwärbschuel muäss.

Nou dä Lehjr und dä RS hät dä Franz z’Tavannes im Berner Jura inärä Papeterie mit Fotiabteilig gschaffäd – wills det ä Fotigraf gsuecht hend.

Schliesslich hät är 1954 uf Züri gwäschlet zunärä Firma wo Asichtschartä gmacht hät.

Und dä 1959, hät är mit sinärä Frau Hermine dä Schritt I d’ Slbändigkeit gwougt.

Z’Einsidlä a dä Schmiedenstrasse hend sie ihres Fotigschäfft eröffnet.

Im Inserat zur Eröffnig heisst:

«Ich empfehle mich für: sämtliche photografischen Arbeiten und Verarbeitung von Amateuraufnahmen. Ich führe: Photo- und Kinoapparate und Belichtungsmesser, Blitzgeräte, Stative jeder Marke, Kino- und Kleinbildprojektoren mit Zubehör. Meine Spezialitäten sind: Reportagen über Hochzeits-, Familien- und Vereinsanlässe, Theateraufnahmen, Kinder- und Heimaufnahmen, Pass- und Portraitaufnahmen, Farbaufnahmen, Werbe- und Kinoreklamen.»

Und das wonär im Inserat versprochä hät, hät dä Franz Senior dä au über Joure gmacht.

Aber mir wäred wahrschinlich hüt nüd dou, wänn dä Foti Fränzel «nur» das gmacht het.

Er hät nämlich au privat i sinärä Frieziet fotografiert, sini Familie, Kollegä und Bärgtourä hät är mit sinärä Kamera festghaltä. Aber äbä au Einsidler Ereignis, ja Groussereignis wiä dä Brand vom Panorama am 17. März 1960.

Sini Fotänä vo derä Feuersbrunst hät dä Foti Fränzel unteranderem im Einsiedler Anzeiger und sogar i dä Schweizer Illustrierte chönnä verkaufä.

Und sogar uf dä Titelsieetä vom Blick isch dä Foti Fränzel gsie – nüd als Persoun aber mit sinä idrücklichä Bilder vom Isturz vo dä Bugrüeb bim Chaufhus Waldstatt.

Sit dem Panoramabrand 1960 hät dä Franz im Einsiedler Anzeiger Fotänä glifärät.

Dä langjährig Redaktor Victor Kälin erinnert sich, das dä Franz a dä Wuchänän-dä nüd sältä a 7-8 Verastaltigä verbie hät müssä für’d Ziietig.

Und au ich weiss nu güät wiän är Jour für Jour am Pfadi-Unterhaltigsoubäd i Dourfzäntrumsaal inägschlichä isch, äs paar Mal abdruckt hät und wieder verschwundä isch oder bi Glägäheit gflüschtäräd hät, «ich muess wieter».

Vermutlich isch ab dä 1980er-Jour – vorhär häts nu nüd äs sou vil Bilder gha i dä Zietig – bis id 2000er-Jour chum ä EA-Usgab usächou ohni Beteiligung vom Foti Fränzel.

Entweder hät är äs Bild bigstürät oder er hät – nu im Analogä-Fotizietalter – min-eständs bim Entwicklä vo dä Bilder fürd Zietig sini Händ im Spiel gha.

Dä Foti Fränzel isch im EA i und us. Und obwohl är nüd offiziell zum Team ghöirt hät, isch är trotzdem Teil vom Team gsie. Sies unufgfordärätä Mitdänkä isch sehr gschetzt wourdä.

Wie gseit, isch dä Franz vill a dä Wuchändändä unterwägs gsie zum Aläss wie Sängerfeste und ähnliches z’dokumentieren. Dou drus isch dänn näbäd 1 Foto für d’Präss, au öppä mal äs Album für dä Verein entstandä.

Verrechnet hät er hauptsächlich sini Materialkosten, die investiertä Stunden hät mä sältä gfundä uf dä Rechnung.

National und international illustri Persönlichkeitä us Chilä, Politik, Kultur oder Sport hatte dä Franz Senior bi ihrem Klousterbsuech z’Einsidlä vor sinärä Linse gha.

Und au bi heuchä Würdäträger versteckt är sie Schalk und Witz nüd, wou zu ihm gheurt, wiä sie Fotiapparat.

Sou hät är anärä Bischofskonfereänz dä ernst drielugändä grauä Eminänzä gseit, sie sölläd uf sini Hour luegä.

Dä Blick vo dä Bischöf uf sini Glatzä häts zum Lache broucht und so isch Foti nüd ganz sou ernst usächou wie befürchtet.

Dä Foti Fräzel hät Überschwemmungen, Sturmschäden, Brände oder Abbruch- und Buarbätä mit sinärä Kamera festghaltä.

Er hät aber au s’kulturellä Läbe dokumentiert, isch a Theateruffüerigä verbie, hät d’Fasnacht, d’Chilbi oder Konzärt abgliechted.

Dä Franz hät offizielli Ufträg gha vom EA aber är hät au immer – und im bsundärä nou sinärä Pensionierig – us eigenem Atrieb fotigrafiert und im EA die Fotänä mit dä passändä Gschicht däzue abotä.

Im Lauf vo dä Ziet sind sou vermutlich tuusigi Negative, Dias und Fotoabzüge zämä chou.

Was dä Foti Fränzel us Interesse am Geschehen abglichtet hät, isch teilwiese grob nach Thema sortiert i sim Privatarchiv abgleit.

Schou sit Jourä gout dä Franz Senior sini Fotänä durä, ourdnät sie und be-schriftet sie mit alläm wounär dezue nu weiss. Und das isch mejstäns zimli vill.

I villnä Lüt wonär uf sinä Abzüg erkännt, bringt er d’ Foti verbie oder leid si ihnä i Briefchastä.

Das umfangrichi Fotoarchiv isch für Einsidlä ä Kulturschatz sondergliechä.

Äs isch z’Stand chou dur äm Franz sies fundiertä Chönnä vom Fotigrafä-Hand-wärch, sim Interässä am Gescheh vo Einsidlä und sinärä unbezahlbarä Liede-schaft fürs Bild.

Äs isch schöin Franz, dass dis Läbenswärch jetz au mit äm Einsielder Kulturpries verdankt wird.

Junior

Das där Bilderschatz vo sim Vater öppis speziells isch und ä Hommage verdient hät, isch au im Franz Kälin Junior scho vor 10 Jour bewusst gsie wounär dä Kino-film «Foti Fränzel» über sie Vater gmacht hät.

Und au d’ Einsidlärinnä und Einsidlär hend gwüsst, wou «Foti Fränzel» druf stout, isch Foti Fränzel dinnä.

Halb Einsidlä isch 2016 id Cineboxx chou zum dä bekannt Einsiedler Fotograf und ä Teil vom sim legendäre Fotoarchiv uf dä Lienwnand z’gsej.

Während im Franz Senior sini Liedeschaft s’Fotigrafierä isch, entwicklet sich Passion vom Franz Junior für dä Film.

Bei schlechtem Wetter hät dä Franz däheimä für sini Geschwüsterti und die Nachbarskind Filmrollä abgspilt und dä Oparateur gmimt.

Är hät als Chind und Jugendlichä auch scho sälber Film dräht. Trotzdem hät är dä 1978 d’ Lejhr zum Fotograf z’Einsidlä und z’Züri gmacht.

Nou dä Lejhr hät dä Franz Junior Foti-Ufträg für si Vater übernou und agfangä, sich mej und mej im Film z’widmä.

Ä Filmschuel z’ buechä hät er nüd wellä, dä Franz isch kei Theoretiker sondern ä Macher. Är hät sich gseit:

"Film mache chamä am bestä lejrä, wämä Film macht."

Sie ejrst Spielfilm i Kinolengi hät dä Franz mit 21i gmacht. «Warum gerade ich» hät är gheissä – ä Film über nä Leukämichrankä.

Will’s z’Einsidlä immer öppä Theater- und Schauspiel-Beigeisterti Lüt umä hät, isch dä Franz i sim Kollägä-Chreis uf Glichgsinnti gstoussä, wo ihn bi sim Vourhäbä – ändlich einisch ä Spielfilm z’dräh – understützt hend.

Wou dä Film im Chastä gsi isch, isch dä Franz zum Albin Kälin, äm Einsiedler Kino-Bsitzer, und hät gseit er well s’ Kino miete zum sie Film z’zeigä.

Dä Albin hät gseit är söll sie Film doch besser inärä Beiz zeigä. Aber dä Franz hät ä Film fürs Kino gmacht und schliesslich s’Kino Etzel mit öppä 300 Sitzplätz für nä Oubig chönnä miete.

Am Premierä-Oubig sind dä aber ungfähr 800 Lüt chou. S’Kino isch scho pumpävoll gsie und uf dä Ochsnerstrouss hend sich immer nu Filmfans gstaut.

Sou hät dä Franz müessä verusä stou und verkündä, das dä Film nu einisch zeigt wirdi, obwohl dä Kinobsitzer nu nüd däfou gwüsst hät.

Das Erfolgserläbnis hät dä Franz i sinärä Liedeschaft fürs Filmmache bestercht und sithär sind über 20 witärä Film dä zuechou.

Mit dä Bürgschaft vo sim Vater hät er sich mit 23 sini ejrsti professionelli Kamera kauft und ä Skiwerbefilm im Hoch-Ybrig dräht.

Näbäd dä Mithilf im Fotigschäft, hät dä Franz als Kameraassistent und spöiter als Kameramann gschaffäd.Als usbildätä Fotograf isch im Franz d’Wirkung vo Schärfi und Unschärfi oder d’ Wichtigkeit vo dä Belüchtig bekannt gsie.

Das hät ihm bim Filmä ghulfä und är hät genau und speditiv gschaffed, das isch vo sinä Uftraggeber geschetzt wourdä und sie hend ihn wieterempfolä.

Näbed Film-Uftragsarbätä hät dä Franz au immer wider eigänä Projekt verfolgt.

I dä 1980er-Jour hät är 3 Kurzfilm dräht, und 3 Spielfilm.

Dä für mich legendärsti Spielfilm vom Franz isch 1990 uf’d Lindwand chou – Rammpass. Dä Filmsatz «D’ Roblosä-Strecki entscheidet» hät sich mir iprägt und es isch für mich scho öppis sehr speziells gsi ä Film z’luägä wo z’Einsidlä spilt und wou mär Drähourt alli widererkännt.

Dä Rampass isch bis hüt äs spannends Zietdokument vo dä Jugendkultur vo damals.

Für das und anderi Filmprojäkt hät dä Franz mejständs uf Unterstützig vom Be-zirk, äm Kantoun, Firmä und Privatpersounä chönä zellä.

Will dä Franz aber sini Ziet fürs Filmä het welle investierä und nüd fürs Gäld-suechä, hät är mejstäns ohni groussä Lohn gfilmet und isch frou gsie, das är – i dä Vour-Digitalä-Filmära – die türä Material-Chostä deckt gha hät.

Im Franz Junior sini unkomplizierti aber glich exakti und zügigi Filmarbet chunt immer wider zum trägä.

Sou isch äs nüd ussergwöhnlich, das är in Personalunion d’ Regie, s’Drähbuch, Kamarä, Schnitt und Toun sälber übernimmt.

Das im Vourspann nüd überall Franz Kälin stout,

und will Filmjüris sich nüd chönd vorstellä, das einä praktisch ällei ä guätä Film cha machä, ersetzt är übrigens ‘Franz Kälin’ ab und zue dur äs Pseudonym.

Wänn dä Franz die Arbätä nüd all sälber wür machä chämtis z’ tür und die mejschtä Film wäred nie z’stand chou.

Sini Filmproduktiounä sind nüd ufblousäd, er brucht kei 20-köpfigi Crew und d’Rollä i sinä Wärch sind budgetschonend mit Einsiedlerinnä und Einsiedler bsetzt.

Und trotzdem - oder wahrschinlich gnau drum? - stimmt d’ Qualitejt für ihn und sies Publikum.

Was sie Vater mit dä Fotikamera macht, macht dä Franz Junior mit dä Filmkamera.

Er dokumentiert im Uftrag aber au us eigenem Atrieb sehr persönlich aber nüd wärtend, Land, Lüt und s’Läbä z’Einsidlä.

Zum Biespil s’ifühlsamä Porträt über dä Einsidler Förster und Kunstmouler Christian «Jimmy» Lienert.

«Holz schläike mid Ross», Turpäland oder «lm Schatten der Madonna sind 3 Bispiel vo sini Dokumentarfilm.

Wie au sie Vater, stellt dä Franz Junior sies Intereässä a dä Sach i Vordergrund und nüd finanzielle Aspekt.

Sou isch äs i dä letstä Jourä möglich, das Einsiedler Verein ouni horrändi Bud-getpösti zu Profi-Filmufnahmä und oubigfülländä Kinofilmformat chömäd.

Mit «Einsiedeln 1939 bis 1945. Zeitzeugen erinnern sich», äm Film «Die Einsiedler Genossamen», «Hei wili, hei. Ein Jodel-Video» oder «Die Bürgerwehr und ihr Pagat» hät dä Franz Film gmacht, wou i dä Einsidler Bevölkerig groussä Aklang gfundä hend.

Das dä Franz nüd nur s’Wüssä häd wiemä Film macht, sondern au grad nu d’Glägeheit hät, sini Film im eigänä Kino z’zeigä, isch dou sicher au förderlich.

D’Tätigkeit als Film-Operateur und sini Liedeschaft fürs Kino hät dä Franz Junior zejrscht im ehemaligä Kino Etzel probiert uszläbä.

Seit 17 Jour betriebt dä Franz jetzt d’ Cineboxx – ändlich sis eigänä Kino – und berichered d’Einsidlär Kulturlandschaft mit sim, ufs Publikum abgimmtä, vielsietigä Filmagebot.

Franz au bi dir isch där Kulturpries 2025 am richtigä Ourt und mir dankäd dir für alles was du bishär filmisch- und cineastisch gmacht häsch und i Zuekunft machsch.

Freitag, 5. September 2025

Abt Urban Federer OSB wiedergewählt und vom Papst ernannt

Abt Urban Federer nach 12 Jahren Amtszeit für weitere 12 Jahre wieder gewählt

Erstmals in der Geschichte des Klosters Einsiedeln ist ein Abt für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Nach der geheimen Wahl am 30. August musste die Bestätigung des Papstes abgewartet werden. Diese erfolgte am 5. September.

Porträt aus WIkipedia vom 5. Sept. 2025

Urban Federer OSB (* 17. August 1968 in Zürich-Fluntern) ist 59. Abt des Klosters Einsiedeln.

Leben

Urban Federer wuchs in Zürich auf und besuchte von 1985 bis 1988 die Kloster-schule in Einsiedeln. 1988 trat er der Ordensgemeinschaft der Benediktiner bei und begann das Noviziat im Kloster Einsiedeln. Er legte am 1. November 1992 die ewige Profess ab. Federer empfing am 11. Juni 1994 die Priesterweihe.

Er studierte an der theologischen Hausschule des Klosters Philosophie und Theologie, anschliessend absolvierte er ein Lizenziatsstudium in Germanistik und Geschichte an der Universität Freiburg im Üchtland.

Ab 2001 war er als Lehrer für Religion, Deutsch und Geschichte am Gymnasium in Einsiedeln tätig. In Deutschland absolvierte er zudem eine Ausbildung in Gre-gorianischem Choral.

2007 wurde er mit einer Dissertation über die mittelalterliche Germanistisk (Ma-stische Erfahrung im literarischen Dialog) promoviert. Die Arbeit behandelt den geistigen Austausch zwischen dem Priester Heinrich von Nördlingen und der Dominikanerin Margaretha Ebner im 14. Jahrhundert.

Seit 2010 war er Dekan (Prior) und Generalvikar der Territorialabtei. Er war leitender Redakteur für die klostereigene Zeitschrift «Salve» sowie Vorstands-mitglied in der Einsiedler Welttheater-Gesellschaft. Daneben ist Federer Kantor, und als Choralmagister war er für die Pflege des Gregorianischen Chorals im Kloster zuständig.

Am 23. November 2013 wurde er von den 55 wahlberechtigten Mönchen des des Konvents in Einsiedeln für die Dauer von 12 Jahren zum Abt gewählt. Papst Franziskus bestätigte die Wahl am 10. Dezember 2013.

Die Abtsbenediktion durch Bischof Markus Büchel und die Amtseinführung fan-den am 22. Dezember 2013 statt. Am 30. August 2025 wurde Federer für eine weitere zwölfjährige Amtszeit wiedergewählt. Papst Leo XIV. bestätigte diese Wahl am 5. September desselben Jahres und ernannte ihn erneut zum Territorialabt. Federer ist zudem als Einsiedler Abt von Amtes wegen Mitglied der Schweizer Bischofskonferenz und steht auch der Benediktinerinnenabtei Fahr vor.

2017 wurde Urban Federer von Kardinal-Grossmeister Edwin Frederick Kardinal O’Brien zum Grossoffizier des Päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ernannt und am 18. März 2017 in der Abtei Saint-Maurice durch Bischof Pier Giacomo Grampa, Grossprior des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, in die Schweizer Statthalterei investiert.

Federers Schwester ist die ehemalige Zürcher Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (CVP). Er ist Mitglied der GV Corvina Einsiedeln sowie der AV Fryburgia im Schweizerischen Studentenverein (Schw. StV).

Abtwappen von Urban Federer

Die zwei Raben erinnern an den Tod des hl. Meinrad.

"Adiutor in Christo / Ich werde in Christus erhört"

Die Raben des heiligen Meinrad

Nach der Zeit, als der heilige Gallus, der heilige Fridolin und der heilige Kolum-ban das heidnische Schweizerland mit Not und Mühe zum Christentum bekehrt hatten und überall Kirchen und Klöster gebaut wurden, lebte auf dem Etzelberge, da wo die Alpen der Urschweiz anfangen, ein gottesfürchtiger Einsiedler. Er hiess Meinrad und war aus dem Geschlecht der Grafen von Hohenzollern, der spä-teren Herrscher des Deutschen Reiches.

Es war ihm in der Welt und im Kloster Reichenau zu laut geworden, darum hatte er sich auf den Etzel in die Einsamkeit zurückgezogen.

Da sass er nun vor seiner kleinen Kapelle, las in einem Buch und sah sinnend auf den kristallblauen See, der tief unten lag, und schaute hinaus über unzählige, in Obstwäldern versteckte Dörflein zum verschneiten Säntis.

Nun hätte es ihm auf dem verschneiten Etzelberge gar gut gefallen, allein die Leute hörten von seiner grossen Frömmigkeit, und nach und nach stiegen sie von allen Seiten zu ihm hinauf, also dass er Gott und der Jungfrau Maria nicht mehr so dienen konnte, wie es doch allezeit sein sehnlichster Wunsch war.

Aber eines Tages, als die Leute wieder auf den Etzel kamen, fanden sie den Klausner nicht mehr. Er war über den wilden Sihlbach und tief, tief in die Wildnis hineingegangen, wo nur noch wilde Tiere lebten. Aber er fürchtete sie nicht. Auf dem Weg sah er in einer Tanne ein Nest, das ein Sperber bedrohlich umkreiste. Er jagte den Sperber vom Nest ab. Als er aber das Nest erstieg, fand er darin zwei junge Raben, die er sorgsam hinabtrug und mit sich nahm. Er ging, bis er an eine Quelle kam, die als ein eiskaltes Bächlein im finstern Walde entsprang. Bei ihr liess er sich eine Hütte und eine kleine Kapelle erbauen. Danach blieb er ganz allein in der Wildnis, die die Leute den Finstern Wald nannten.

Da lag er schier Tag und Nacht im Gebet vor dem Muttergottesbilde, das ihm die fromme Äbtissin Hildegard von Zürich, die eine Königstochter war, hatte zutragen lassen. Um seine Hütte herum spielten seine zwei Raben. Und wenn nachts der Föhn von den Bergen kam und der Urwald um ihn herum krachte und Bären und Wölfe und ein greulicher Spuk von höllischen Geistern um sein Hüttlein tobte und heulte, fürchtete er sich doch nicht, denn die Engel eilten zu seiner Hilfe herbei und trösteten ihn.

Nach und nach, als er viele Jahre in der Wildnis gelebt hatte, wallfahrteten doch wieder die Leute zu ihm, die von seinem heiligmässigen Leben gehört hatten. Einst aber schlichen sich heimlich zwei Räuber durch den Wald, die in der Hütte des Einsiedlers Schätze zu finden hofften. Doch er hatte sie im Geist schon nahen sehen.

Wie sie nun in seine Hütte kamen, war er gar freundlich mit ihnen und bewirtete sie, so gut er vermochte. Aber auf einmal überfielen ihn die zwei Räuber und schlugen ihn mit ihren Keulen tot. Sie erschraken aber doch schier, als nun die zwei Raben St. Meinrads wie wild krächzten und um sie herumflatterten. Als sie aber die Kerze zu seinen Füssen anzünden wollten, wie er es gewünscht hatte, brannte die von selber.

Jetzt packte sie ein grosser Schrecken. Sie erkannten, dass sie einen Heiligen ermordet hatten, und flohen durch die dichten Wälder davon, Stunden und Stun-den weit. Aber hoch über den Riesentannen flatterten ihnen die Raben immer nach.

Endlich sahen sie die Stadt Zürich. Dort glaubten sie sich nun wohlgeborgen. Sie gingen in eine Wirtschaft und wollten wegen ihrer Angst schon zu lachen an-fangen, da schoss plötzlich das treue Rabenpaar durchs offene Fenster auf die Mörder los, und das bedünkte die andern Gäste gar seltsam. Sie nahmen die beiden Räuber fest, und siehe, bald erkannte man in den zwei Raben die Raben des Heiligen im Finstern Walde. Die Mörder gestanden ihre Untat und mussten darnach auf dem Rade sterben.

Den heiligen Meinrad aber begrub man in der Wildnis, wo später das Kloster Maria Einsiedeln gebaut wurde.

Sein Herz jedoch wollte man ins Kloster Reichenau im Bodensee bringen, wo der Heilige einst Klosterherr gewesen war. Als man aber mit dem Herzen an der Kapelle auf dem Etzelberge vorbeifahren wollte, brachte man den Wagen so lange nicht weiter, bis man das Herz des heiligen Einsiedlers in der dortigen kleinen Kapelle beigesetzt hatte. Denn gar zu gerne war er früher vor der Kapelle gesessen und hatte von seinem Berge aus auf den blauen See und die schöne Welt hinunter geträumt.

Die zwei treuen Raben St. Meinrads aber fliegen heute noch im Fähnlein der schwyzerischen Waldleute von Einsiedeln.

Quelle: Meinrad Lienert, Schweizer Sagen und Heldengeschichten, Stuttgart 1915.

Für SAGEN.at korrekturgelesen von Bettina Stelzhammer, Jänner 2005.

Wappen des Klosters Wappen des Bezirks Einsiedeln

Die Legende der zwei Raben hat sich bis heute erhalten, und sie sind bis heute die Wappentiere sowohl des Klosters als auch des Bezirks Einsiedeln (zum Bezirk Einsiedeln gehören des Dorf Einsiedeln und die sog. Viertel Bennau, Egg, Euthal, Gross, Willerzell und Trachslau)

Neueste Fiierung der zwei Raben: Das ehemalige Kinderheim im unteren Teil des Dorfes ist heute Tagungszentrum und heisst "Zwei Raben". Als Flurnamen exi-stiert heute noch das "Rappenmöösli" und erinnert an die zwei Raben.

Abt Urban war zuerst Abt von 2013 bis 2025 und ist in zweiter Amtszeit von 2025 bis 2037 im Amte.

Die "Linken " und die "Rechten"

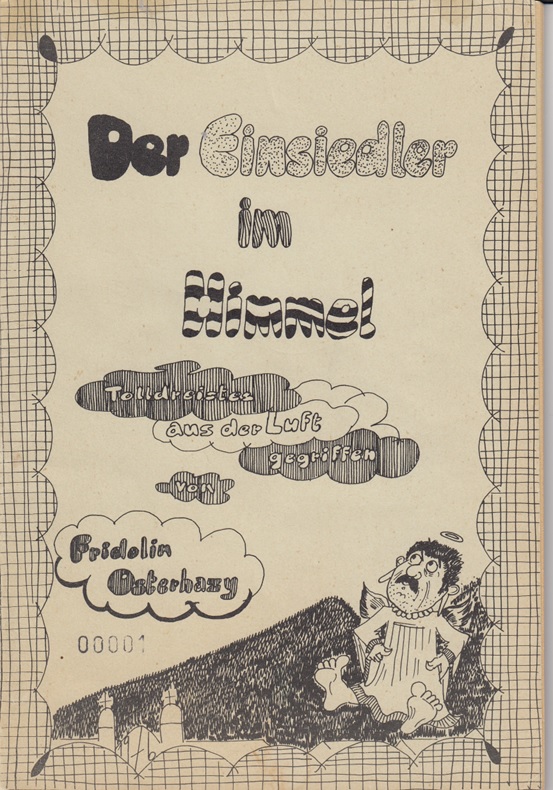

Über den Unterschied der Flugrichtung der beiden Raben im Klosterwappen und Bezirkswappen habe ich eine erfundene Deutung in meinem Büchlein "Der Einsiedler im Himmel, Tolldreistes aus der Luft gegriffen von Fridolin Osterhazy" (Herbst 1976) festgehalten:

Unter "Einsiedler-ABC (für Anfänger und die es werden wollen) steht unter dem Stichwort "Raben"

"Wappentiere des Bezirks Einsiedeln in Zweierformation, erinnernd an die Vorfahren der Polizei, nämlich die Raben des hl. Meinrad, die dessen Mörder bis nach Zürich verfolgt und zu deren Ergreifung beigetragen haben sollen.

Wichtiger Unterschied: Die Raben auf dem Wappen des Pfarrblattes fliegen nach rechts, die auf dem amtlichen Wappen der Bezirksbehörden nach links. Nach Prof. Stenzeslaus Steissbein-von Flügelschlag hat dies keine politische Bedeu-tung, sondern ist sehr einfach zu erklären, wenn der hochwürdige Abt oder Dorfpfarrer von der Kanzel die Meinradslegende erzählen, zeigt ihre Geste nach Zürich (Rücken nach Ost, Armbewegung nach rechts); kommt der Bezirksammann im Ratssaal darauf zu sprechen (Rücken nach West), muss er zwangsläufig die linke Hand zur entsprechenden Richtungsanzeige benutzen.

Eine Studie der Universität Freiburg wird demnächst ermitteln, welches Wappen das Richtige sei. Mit Sicherheit steht nur fest, dass die Raben beider Wappen schwarz sind...." (Seite 37f.)

Titelblatt

Fridolin Osterhazy: Der Einsiedler im Himmel, Tolldreistes aus der Luft gegriffen", Klosterdruckerei Einsiedeln, Herbst 1976, 40 Seiten.

Auf dem obigen Wappen des Abtes, wohl etwas säkularisiert, fliegen sie aller-dings nach links, woraus man ablesen kann, dass Abt Urban sich engagiert auch dem Bezirk zugewandt hat, z.B. als Vorstandsmitglied der Welttheater-Gesell-schaft...

Donnerstag, 4. September 2025

Der Name "Fridolin"

In der neuesten Ausgabe der Gratiszeitung "Fridolin" Nr. 36 vom 4. September wird eine Kolumne wie folgt eingeleitet:

Ich habe diesen Auschnitt beigefügt, weil mich heute Nachmittag eine waschech-te Glarnerin angerufen und sich entrüstet hat. Es sei ein Skandal wie der Kolum-nenschreiber mit dem Namen "Fridolin" umgehe. Der Name unseres Landes-patrons werde schmählich heruntergezogen und lächerlich gemacht... Sie wusste allerdings nicht, dass hinter dem Autor, der mit "JF" seinen Text signiert hat, sogar auch ein Fridolin steckt, der meines Wissen diesen Namen mit Stolz und Würde trägt und sich deshalb "im Laufe des Lebens immer über die Rolle der literarischen Fridolins-Figuren ärgerte." Später leitet er den Kanon allerdings auf ein ganz anderes Thema über.

Als überzeugter Glarner darf man sich sehr wohl darüber entrüsten, wenn der Name unseres Wappenheiligen, der schon am 9. April 1388 auf dem Schlacht-banner über den Köpfen der Glarner flatterte. Man tut dem JF unrecht, wenn man seine Kolumne als Schmähung des Namens Fridolin auffasst.

Selber als "Fridli" mit dem seit 1986 gegründeten "Fridlibund des Kantons Glarus"

aufs engste verbunden, fühle ich mich mit meinen Namensvettern als etwas Be-sonderes und unser lieber Gast Hans Speck hat in seinem Bericht über einen "Fridlitreff", der jeweils als "Fridlistag", dem 6. Märzen stattfindet, geschrieben, "Fridolin zu heissen, sei ein Privileg". Wenn wir als etwas hochgesträtzt einen be-sonderen Fridlikult pflegen, so geschieht dies auch im Bewusstsein, dass als Zeiterscheinung immer seltener Knaben auf "Fridolin" oder "Fritz" getauft werden,

wenn sie überhaupt noch getauft werden. In diesem Wissen um den gravieren-den Rückgang dieses Namens pflegen wir in Freudengeheul auszubrechen, wenn wieder einmal ein "Fridolin " oder "Fritzli" geboren wird und statten den glücklichen Eltern einen Gratulationsbesuch ab, überreichen der Mutter eine farbige Gratulations- und Aufnahme-Urkunde für den jüngsten Fridli oder Fritz im Kanton und ein kleines Startkapital. Aus dem Fridlibund heraus ist die Idee einer Partnerschaft zwischen der Gemeinde Näfels und der Fridolinsstadt Bad Säckingen anno 1388 entstanden. Glarus Nord hat diese Partnerschaft übernommen und auf die ganze neue Gemeinde bezogen.

Aus dieser Sicht pflichten wir dem JF bei, wenn er sich über die vielen Rollen in der Literatur aufregt, die in krasser Weise von unserem "Fridolinsbild" abweichen.

Zur Illustration der kritisierten "Fridolinisierung" ganz anderer als unserer Glarner Art füge weitere Beispiele bei:

Ein paar Beispiele, wie der Name "Fridolin" Anwenung findet.

Was sagt die Künstliche Inelligenz über den Begroff "Fridolin"?

Fridolin ist ein männlicher Vorname deutschen Ursprungs. Hier sind einige wesentliche Punkte:

-

Herkunft und Bedeutung: Der Name leitet sich vom althochdeutschen "Fridu" bzw. "Fried(e)" ab und bedeutet so etwas wie Frieden. Oft auch als Kurzform von zusammengesetzten Namen mit dem Bestandteil "Fried-/Frid-".

-

Verbreitung: Der Name war besonders in Deutschland, Österreich und der Schweiz beliebt, vor allem früher im 19. und 20. Jahrhundert. Heute eher selten, aber immer noch bekannt.

-

Prominente und kulturelle Bezüge:

- Fridolin ist auch der Name eines Heiligen: Heiliger Fridolin (Fridolin von Säckingen), ein irischer oder schweizerischer Missionar des 5. Jahrhunderts, der in der Region rund um Basel verehrt wird.

- In der deutschsprachigen Kultur taucht Fridolin als Figur in Literatur und Kinderbüchern auf. Es gibt auch regionale Namenstage, nicht immer fest-gelegt, je nach Kalender.

-

Varianten und Kurzformen: Fridel, Frido, Frid, Friedel können als Kose- oder Kurzformen auftreten.

-

Sonstiges: In einigen Regionen ist Fridolin auch ein Charaktername in Liedern, Theaterstücken oder Comics; der Name vermittelt oft eine freundliche, bodenständige Wirkung.

Mittwoch, 3. September 2025

Der Näfels-Australier auf Schweizaufenthalt

Armin Oswald und Peter Müller

Armin Oswald, Exilnäfelser in Australien und sein Schulkollege Peter Müller, langjähriger Gemeindeverwalter in Näfels beim Morgenkaffee im Kafi Märchy. Frohes Wiedersehen, Gesprächsaustausch und fröhliches Beisammensein heute Mittwoch.

Armin Oswald pflegt stets in die Schweiz zu fliegen, wenn grosse Jodlerfeste oder Eidgenössische Schwingfeste stattfinden. Gastgeber war sein Jugendfreund Peter Müller.

Die Fahnenübergabe im Freulerpalast und der farbenfrohe, vielseitige Umzug zum Festgelände haben es ihm angetan.

Sonntag, 31. August 2025

ESAF 2025 GLARNERLAND

E: Erst- und einmalig !

S: Sensationell !

A: Aufwändig !

F: Fantastisch !

So ewas hat man noch nie in der Geschichte des Glarnerlandes gesehen und gehört. Festakt auf dem Flugplatzgelände in Mollis.

OK Präsident und spiritus rector des ESAF im Glarnerland Köbi Kamm, bei der Fahnenübergabe des Schweizerischen Schwingverbandes.

Einzug der Fahnen

Alphornbläser und Alphornbläserinnen - schaurig schön und schweizerisch vertraut.

Grösste temporäre Freiluftarena der Welt - Festakt - einmaliges Erlebnis

Die NZZ kommentiert in der heutigen Nummer das ESAF (1.9.2025)

Die NZZ kommentiert das ESAF wie folgt (Montag, 1. September 2025)

Glarner Herzlichkeit

gewinnt die Schwingerherzen

Das gigantische Esaf 2025 in Mollis hatte zeitweise den Zauber eines Bergfestes

ERICH ASCHWANDEN, MOLLIS

Der kleine Kanton kann’s – der Kanton Glarus mit seinen rund 40 000 Einwohnern war am Wochenende mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) die Festhütte der Schweiz.

Mit grosser Herzlichkeit und viel Charme haben die Glarner gezeigt, dass das Esaf auch auf dem Land, abseits der gros-sen Verkehrswege funktionieren kann. In der grandiosen Ku-lisse der Glarner Alpen, die am Sonntag von der Sonne an-geleuchtet wurden, hatte der Anlass zeitweise fast den Zau-ber eines Bergfestes. Fast ein Wunder angesichts der Tat-sache, dass der Schwinget in einer gewaltigen Arena für 56 500 Zuschauer stattfand und auch der Flugplatz Mollis an normalen Tagen kein sehr einladender Ort ist.

Mithilfe der Nachbarn

Zur guten Stimmung trug auch bei, dass es für die Einheimi-schen nahezu perfekt lief. Mit dem Bündner Armon Orlik ge-wann ein Angehöriger des gastgebenden Nordostschweizer Schwingerverbandes den Königstitel. Dies gelang ihm aller-dings erst nach einem eher enttäuschend verlaufenen rein nordostschweizerischen Schlussgang zwischen Werner Schlegel und Samuel Giger; der Toggenburger und der Thur-gauer stellten.

Der reibungslose Ablauf dieses Grossanlasses ist in erster Linie das Verdienst der Gastgeber. Die Aufschrift «Chani hälfe?» auf den T-Shirts der über 8000 Helferinnen und Hel-fer – eine Rekordzahl am Esaf – war mehr als eine Floskel. Überall, wo man sie brauchte, waren die fleissigen Gastgeber zur Stelle. Vom Guten-Morgen-Gruss «Äs schüüs Fescht» bis zur freundlichen, aber bestimmten Aufforderung an die letzten Überhöckler im Festzelt, Die sympathischen Glarner und ihre Mitstreiter sorgten dafür, dass Mollis als glanzvolles Fest in die Geschichte des Schwingsports eingehen wird.

Clever, wie sie sind, haben sich die Einwohner des kleinen Kantons nicht überschätzt und deshalb auch auf Unterstüt-zung von auswärts gesetzt. Nicht nur in den drei Glarner Gemeinden wurden Helfer rekrutiert, sondern auch in 23 umliegenden Gemeinden in den Kantonen St. Gallen und Schwyz. Einer von ihnen ist Kurt Baumer aus Schmerikon (SG). Als Zuschauer war der Schwing-Fan bereits bei 16 Eid-genössischen dabei. Zum dritten Mal stand er nun auch als Helfer im Einsatz. Im Vorfeld führte er Besucher über das Festgelände und durch die noch leere Arena. «Unter den Helfern besteht vor und nach dem Fest ein einmaliger Zusammenhalt, der weit über den Schwingsport hinaus-reicht», sagt Baumer. «Es entstehen Freundschaften, die man alle drei Jahre wieder aufleben lassen kann.» Seine Funktion hat den unbestreitbaren Vorteil, dass er am Esaf-Wochenende als Fan im Stadion live dabei sein kann. Doch auch die fleissigen Geister, die am Wochenende schufte-ten, kamen in den Genuss einer Prise Sägemehl. Wann immer die Helfer Zeit hatten, konnten sie sich auch auf einer eigens dafür eingerichteten Tribüne ein paar Gänge anschauen. Doch dann hiess es wieder anpacken.

Rigider Anforderungskatalog

Es sind die kleinen Gesten und Gespräche, die jedes Eidge-nössische prägen und in dieser seit 1895 bestehenden Ga-lerie zu einem besonderen Anlass machen. Inzwischen hat dieser Traditionsanlass derartige Dimensionen erreicht, dass der Gestaltungsspielraum der jeweiligen Organisatoren be-schränkt ist. Es gilt einen rigiden Anforderungskatalog des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV) zu erfüllen, der über hundert Seiten umfasst.

Falls es im Vorfeld Bedenken gab, dass die Glarner in dieser Hinsicht nicht genügen, wurden diese rasch zerstreut. Das befürchtete Verkehrschaos ist ausgeblieben. Der öffentliche Verkehr ins Tal hat weitgehend reibungslos funktioniert, und auch die Staus auf der Strasse hielten sich in Grenzen. Offensichtlich haben die Festteilnehmer sich die Aufforde-rung des OK, «früher kommen und später gehen», zu Her-zen genommen. Angesichts der Gastfreundschaft fiel es den Besuchern auch leicht, etwas länger im Zigerschlitz zu verweilen.

Wenig Polizeipräsenz

Erstaunlich, aber inzwischen zur erfreulichen Gewohnheit geworden, ist, wie wenig Präsenz von Sicherheitskräften an dem Mega-Event Eidgenössisches notwendig ist. Wenn an-derswo innerhalb von drei Tagen auf engem Raum über 300 000 Menschen aufeinandertreffen, ist bei den Sicherheits-kräften stets eine gewisse Nervosität und Spannung zu spü-ren. Nicht so in Mollis. Hier genügte die verstärkte Glarner Kantonspolizei, um zusammen mit privaten Sicherheitsdien-sten für eine friedliche Stimmung zu sorgen. Die grösste Gefahr waren neben ein paar Betrunkenen denn auch nicht die Messer, die zahlreiche Zuschauer in die Arena mitge-bracht hatten. Es waren die leeren Glasflaschen, die ab und zu unbeabsichtigt von der Tribüne purzelten. Mit der immer grösser werdenden Fanmeile rund um das eigentliche Schwingfest gingen die Organisatoren ebenfalls locker um. Sie konnten und wollten zwar nicht verhindern, dass die Sponsoren immer grössere und ausgefallenere Attraktionen präsentieren. Doch sie unternahmen alles, um wenigstens eine sanfte Glarnifizierung zu erreichen. So gab es zumin-dest in den Festzelten das traditionelle Landsgemeinde-essen Kalberwurst, und auch auf den traditionellen Netz-braten mussten Einheimische und Gäste nicht verzichten.

Dass die zu starke Vermischung von Kommerz und Landes-interessen zu Verwirrung führen konnte, zeigte sich bei einem der meistbesuchten Stände. So rief ein Bub begeistert: «Mami, schau, dort steht ein Panzer von Victori-nox!» Seine Mutter hatte einige Mühe, dem Buben zu erklä-ren, dass das Schild mit dem Schweizerkreuz in diesem Fall nicht für den Messerhersteller steht, sondern für die Armee. Diese gehörte zusammen mit dem Zivilschutz zu den gröss-ten Gratisdienstleistern für das OK. Leider wurde das Eidge-nössische Schwingfest durch einen tragische Unfall über-schattet. Am Freitagabend wurde im Bereich des für die Schwing-Fans eingerichteten Campingplatzes ein 33-Jähri-ger von einem Zug erfasst. Der Mann erlitt tödliche Verlet-zungen.

Muni Max verlässt Glarus

Nicht nur von ihren Gästen aus der ganzen Schweiz, son-dern auch von Muni Max müssen sich die Glarner verab-schieden. Der Holzstier, der in den vergangenen Tagen und Wochen alle Blicke auf sich gezogen hat, wechselt das Ter-ritorium und zieht in den Nachbarkanton Uri. Investoren aus dem Kanton mit dem Stier im Wappen haben 1,85 Millionen Franken für die riesige Skulptur aufgebracht. Auch die Glar-ner hätten den 20 Meter hohen und 36 Meter langen Koloss gerne behalten. Eine Gruppe startete ein Crowdfunding, um dem Wahrzeichen im Kurort Braunwald eine neue Heimat zu geben. Im Gotthardkanton wird es gar nicht so einfach sein, einen Standort für die Holzskulptur zu finden. «Aufgrund der enormen Dimensionen von Max ist das für den Kanton ein raumplanerisches Problem», meinte der Urner Ständerat Josef Dittli am Rande des Schwingfests augenzwinkernd.

In grossen Dimensionen haben die Glarner in den letzten Jahren im Hinblick auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest oft gedacht. Insofern sind viele Glarner vielleicht froh, dass auch der Rummel um Muni Max zu Ende ist. Etwas Ruhe haben sie sich nach diesem Wochenende auf jeden Fall verdient.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sprach in der Ringmitte namens des Bundesrates

Schwingerkönig Armon Orlik - wenn zwei sich streiten, lacht der dritte.

Die beiden Spitzen-Schwinger Schlegel und Giger wurden vom Kampfgericht für den Schlussgang bestimmt. Hätte einer von ihnen gewonnen wäre er Schwingerkönig geworden. Der Schlussgang wurde aber "gestellt", als nicht gewonnen. Dadurch hatte Armon Orlik die höchste Gesamtpunktzahl und wurde damit "Schwingerkönig 2025".

Die überwältigende Zahl von Kommentierenden bezeichneten seine Wahl als "hoch verdient" und/oder lälngst fällig".

Graubünden hat erstmals einen Schwingerkönig.

Das nächste Eidgenössische Schwing- und Älplerfest findet in Thun in drei Jahren statt.

Kurzporträt von Armon Orlik:

Wohnort Maienfeld

Geburtsdatum 26.05.1995

Sternzeichen Zwilling

Zivilstand ledig

Geschwister drei Brüder (Lucas, Flavio, Curdin)

Grösse 190 cm

Gewicht 115 kg

Hobbys Velofahren, Bergwandern, Judo

jetziger Beruf Bauingenieur

Besonderes ruhige Art

Eine Geste der Fairness: die zwei "Verlierer" Werner Schlegel und Sa-muel Gigerschultern den neuen Schwingerkönig. Solches igbt es nur beim Schwingen.

(Foto NZZ)

Krönung des Schwingerkönigs. Eine Luchsingerin setzte Armon Orlik den Krönungskranz auf.

Die 22-jährige Isabella Figi aus Luchsingen, gelernte Bäckerin und der-zeit "z Alp".als Landwirtin wurde ausgelost, dem König die Krone auf-zusetzen. Ein hübsche bodenständige Glarnerin war auserkoren, vor wohl mehr als 50 000 Zuschauern, dem frischgebackenen Schwinger-könig das Eichenlaub aufs Haut zu setzen.

In dern Glarner Nachrichten schrieb Paul Hösli:

"So bleibt der Krönungsakt für Isabella Figi nicht nur eine einmalige Erinnerung, sondern auch ein Symbol dafür, wie eng Tradition, Heimat und Schwingerkultur im Glarnerland miteinander verbunden sind."

Freitag, 29. August 2025

Festumzug ESAF 2025 - Freude und Fröhlichkeit

Petrus hatte ein Einsehen und schaltete auf Umzugswetter um.

Die Näfelser Gruppe "Schlacht bei Näfels" brillierte mit ihrem Auftritt und mit dem kopierten Schlachtdenkmal!

Schlachtbanner 1388 auf der Linthbrücke, supponiertes Schlachtdenk-mal, im Hintergrund die Plattenfelsen mit den Plattenkreuz.

Der Festumzug von Näfels bis auf das Festgelände in Mollis dauerte wohl eine Stunde und brachte viel Schweizerisches in Szene.

Freitag, 29. August 2025

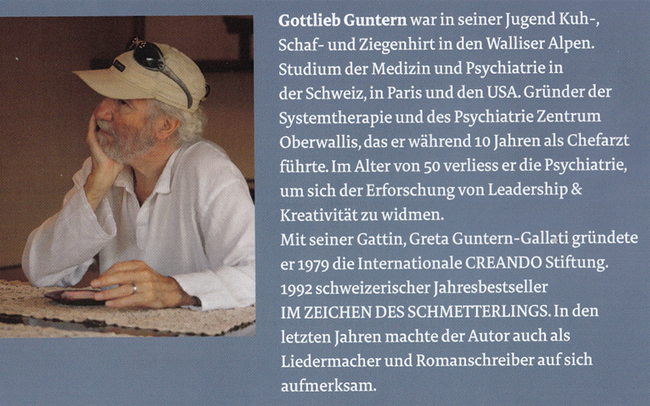

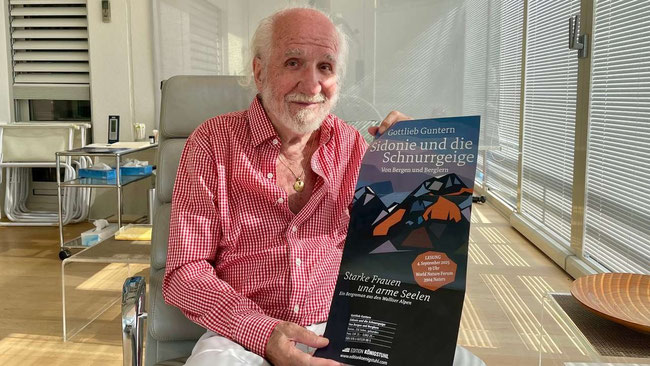

Gottieb Gunterns neuester Roman

"Sidonie und die Schnurrgeige"

Von Bergen und Berglern

Greta Guntern-Gallati,die Ehefrau von Gottlieb, selber künstlerisch tätig und mit ihrem Gatten eine abenteuerliches Leben führend.

Gottlieb Guntern mit Vernissageprospekt

Dienstag, 26. August 2025

Mollis wird zur grössten Freiluft Arena der Welt

Luftaufnahme. Festgelände auf dem Flugplatz Mollis. Riesenarena. Nach Presse-berichten werden 350'000 Besucher erwartet. 8 1/2 mal die Bevölkerung des Gla-rnerlandes! Bildmittel: Muni Max, So gross wie ein ein Wohnblock von 20 Metern Höhe und 30 Meter Länge. Die grosse Frage ist, wie das Verkehrsproblem gelöst werden soll. Bereits über das vergangene Wochenende sollen ganze "Völker-stämme" angereist sein, die den Gabentempel bewunderten und die verschiedenen Beizen bevölkert haben. (Bild Facebook)

Mittwoch, 20. August 2025

Sigristen und Mesmer oder Sakristane zu Gast im Schwändital

Nächsten Montag, 25. August 2025, besucht eine wackere Anzahl Sigristen und Sigristinnen das Schwändital. Vreni Landolt-Heinzer begrüsst ihre Amtskollegin-nen und -kollegen und zeigt ihnen die Bruderklausenkapelle, die im Gegensatz zur angebauten Schule nach wie vor in Betrieb ist. Sie wird Wissenswertes über die Geschichte der Gottesdienste und über die Bruderklausenkapelle berichten ,ehe die ganze Corona zum Mittagessen ins Berggasthaus Aeschen wechselt.

Das alte Bergschulhaus im Schwändital, links das Glockentürmchen mit einer Versuchglocke.

Neben dem Bergschulhaus wurde 1976 die Bruderklausenkapelle angebaut. Am 25. Septermber 1983, dem Bruderklausentag, wurde die neue Glocke im Beisein der Berglerinnen und Bergler, den Kirchenbehörden und Geistlichen von Oberurnen und Näfels und den Bergschulkindern aufgezogen und im Turm-aufbau angebracht. Die Kinder erhielten ein Würstli und Elmer Citro.

Ich war Augenzeuge dieses Freudentages und übergab dem damaligen Berg-lehrer Heinrich Pfändler eine Fotoreportage, die eigentlich immer noch im Be-sitze der Familie sein sollte.

Domherr, Dekan und Kaplan Jakob Fäh schreibt in seiner "Kirchlichen Chronik Näfels" 1989: Der erste Sonntagsdienst im Schwändital habe am 30. Mai 1943 stattgefunden. Bereits 1932 führte der Kapuzinerpater August Wydler, Vikar auf dem Burgstock für die Bergler des Obersee und Schwänditales eine Volksmis-sion durch. Dabei wurde erstmals an das Pfarramt die Bitte gerichtet, man möge das ganze Jahr dort Sonntags-Gottesdienst feiern. Die Ausführung liess noch etwas auf sich warten. Aber schon damals (1932) wurde die erste Spende für eine Kapelle abgegeben. Fr. 20.- und zwar vom Katholischen Frauenbund Gla-rus. Im selben Jahr legte das Pfarramt einen Fonds "Kapelle Schwändital" an, die Verwaltung übernahm der Kirchenrat. Er betrug Fr. 1'048.30. Dazu übergab die Jungfrauenkongregation Fr. 547.30.

Bereits 1942 hatten die 30 Berglerfamilien in Chur die Bitte um einen beständigen Sonntagsgottesdienst im Schwändital eingelegt. Chur stimmte "ad experimentum" zu. Der erste Gottesdienst fand wie bereits erwähnt am 30. Mai 1943 statt. Ab 1951 findet jeweils zweimal monatlich von Klosterpatres eine Sonntagsmesse statt und jeweils an Weihnachten, Gründonnerstag und Ostern von der Pfarrgeistlichkeit. Am 2. Februar 1951 verfügte der Bischof eine Kapellstiftung "Kapelle zu Ehren des hl. Bruder Klaus im Schwändital" zu errichten. Der Stiftungsrat habe aus Kirchenräten von Näfels und Oberurnen und Vertretungen aus den Bergen zu bestehen.

Am 26. Septermber 1976 wurde im Zuge des Umbaues des Bergschulhauses und des im Erdgeschoss des Anbaues die neue Bruderklausen-Kapelle eingeweiht. Sie ist dem Bruder Klaus geweiht, hat 70 Sitzlätze. Generalvikar G. Pelican segnete die Kapelle ein. Tabernakel. Altar, Kreuz, Kerzenhalter mit dem Ewigen Licht entwarf Br. Xaver Ruckstuhl OSB Engelberg. Die Farbfenster schuf

Heinrich Stäubli, Engelburg SG.

Die Kapelle ist an der Aussenfront mit einem Eisenkreuz gekennzeichnet.

Seit dem 25. September 1983 ist ein Dachstock mit einer neuen Glocke ange-bracht. Die Glocke trägt die Aufschrift "Der Name Jesu syg uwer Gruoss". Die Glocke wiegt 75 kg und wird elektrisch betrieben.

Die alte Glocke im Holzturm war 1943 von Albert Turnherr geschenkt worden.

Sie wurde vorläufig von Ernst Stucki, Läuferberg, verwahrt und später vom Kir-chenrat abgekauft und im Friedhofschopf der Leichenträger in Näfels aufbewahrt mit der Option, sie könnte 1989 auf dem Gottesdienstplatz auf Obersee Stafel zum Einsatz kommen. Dieser Plan wurde nie ausführt, statt dessen wurde von privater Seite eine wohlklingende Glocke geschenkt am 2. Juli 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zur Geschichte der Bergschule konnte ich einen Beitrag ausgraben:

Vaterland/Glarus 112, Jg., Nr. 48, Montag, 27. Februar 1984

Schwändital-Schulhaus seit1860

Schwändital:140 Jahre Bergschule

Am 1. März 1984 sind es genau hundertvierzig Jahre seit dem denkwürdigen Beschluss zur Gründung einer Bergschule. Es bedurfte jedoch kantonaler Impulse sonst hätte dieses Unternehmen noch einige Zeit auf sich warten lassen. Die folgenden Informationen sind einer Abhandlung von Josef Müller-Landolt, alt Landammann und Gemeindepräsident, entnommen, die im Jahre 1956 im „Glarner Volksblatt“ veröffentlicht wurde.

Von Fridolin Osterhazy

Die Landsgemeinde 1837 stimmte einem Gesetz zu, das im § 38 die Schulpflicht der Kinder regelte. Eine Schulkommission (Schulrat) hatte den Auftrag, darüber zu wachen, dass die Kinder fleissig und regelmässig die Schule besuchten und vor dem erfüllten 12. Altersjahr der Alltagsschule nicht entzogen wurden. Ein Kantons-Schulrat und ein doppeltes Inspektorat (reformiert und katholisch) wurden geschaffen. Noch spürt man den Willen, die konfessionelle Landes- und Ämtertrennung bis 1836 zu überwinden. Eine neue Ära sollte beginnen.

Kantons-Schulrat fordert Unterrichtsmöglichkeiten

Selbstverständlich war der damalige Kantonsschulrat nicht die Aufsichtsbehörde der Kantonsschule. Eine solche gab es damals noch nicht. Gemeint ist mit „Kantonsschulrat“ die auf Kantonsebene bestimmte Oberbehörde der gemeindlichen Schulkommission/Schulrat. Eben diese Oberbehörde drängte darauf, dass möglichst allen Kindern im Kanton, auch den Bergkindern, Schulbildung ermöglicht würde. Der Stillstand (so hiess der Kirchenrat) und der Gemeinderat gingen offenbar nur mit Widerstreben an diese geforderte Schule im Schwändital und in den Näfelser Bergen. Am 19. März 1841, am Josefstag, beschloss der Stillstand auf Dränen des Kantons-Schulrates hin, sich mit den Bergbesitzern in Verbindung zu setzen und bestellte dazu einen Ausschuss. Dieser bestand aus den Herren Kaspar Noser, Oberurnen, damals katholischer Schulinspektor, und Ratsherr Johann Fridolin Hauser, Näfels.

Gemeindeversammlung lehnt ab

Der Gemeinderat, der seinerseits zum Problem Stellung nahm, gelangte vor die Gemeindeversammlung am 24. Juni 1841, und lehnte „einen Beitrag an die Kosten der Winterschule auf den Bergen“ ab. Es sei auch unmöglich, einen Lehrer zu erhalten, wurde begründet. Das Jahr 1841 verstrich – nichts geschah weiter. Doch der Kantons-Schulrat wollte nicht nachgeben. Am 28. April und 6. Mai 1842 forderte er den Stillstand erneut auf, etwas zu unternehmen. Der Stillstand orientierte den Gemein derart und wollte erfahren, wie viel die Gemeinde an die Gründung einer Winterschule leisten wolle. Die sparsamen Herren der Gemeindeexekutive antworteten kurz und bündig, ein Beitrag komme aus den bereits erwähnten Gründen nicht in Frage, und ausserdem sei der Schulfonds um 5000 Gulden zu klein, um die neuen Lasten zu tragen.

Die Regierung schaltet sich ein

Am 30. November 1842 griff die Regierung ein und verlangte von den beiden Gemeinden eine speditive Behandlung. Die Regierung wolle nicht mehr über die Einführung oder Nichteinführung diskutieren, sondern bestand auf konkreten Massnahmen. Doch die gebildeten Ausschüsse der beiden Gemeinden wurden nicht einig. Zwar waren die Oberurner dem Vorhaben eher zugeneigt, weil Schulinspektor Noser sich engagiert einsetzte, aber die Näfelser zweifelten an der Notwendigkeit. Dennoch wollten sie drei Louisdor beisteuern, wozu sich auch die Gemeindeversammlung im April 1843 durchringen konnte. Doch solche Beiträge reichten bei weitem nicht aus. Der Kantons-Schul-rat machte diesem Finanz-Geknorze ein Ende und erklärt die Gemeinden kurzerhand für beitragspflichtig, was Landammann und Rat am 30. September 1843 voll unterstützten. Zwar versuchte sich Näfels noch zu sträuben und drohte mit einer Memorialseingabe, schliesslich aber – am 1. März 1844 – kam die Zustimmung. Allerdings wurde daran die Bedingung geknüpft, die Schule müsse der Aufsicht des Stillstandes unterstellt werden und die Gemeinden Näfels könnte zu keinen Zeiten zu mehr als fünf Louisdor angehalten werden.

Als erster Berglehrer wurde Johann Josef Landolt bestimmt, der aber in Glarus noch ein Examen abzulegen hatte.

Zwei Schulorte – ein Wanderlehrer

Schulvogt und Vorsteher wurde der Bockenbauer Balz Josef Landolt. Der erste Berglehrer Johann Landolt wurde nur provisorisch gewählt, offenbar hatte beim Examen nicht alles nach Wunsch geklappt. Ihm wurden folgende Verpflichtungen auferlegt:

1. Im Sommer hatte er nur in einem Tal jeden Werktag drei Stunden Schule zu halten, und zwar von halb acht bis halb elf Uhr.

2. Im Winter musste er in beiden Tälern unterrichten, vormittags im einen, nachmittags im andern Tale.

3. Der Lehrer hatte die Tinte zu liefern, Schreibmaterialien mussten die Kinder selber mitbringen.

4. Die Lehrmittel musste sich der Lehrer von den Kindern bezahlen lassen.

5. Das Lehrergehalt betrug 15,5 Dublonen, abzüglich zwei Taler, die der Lehrer für Prämien an fleissige Kinder verwenden musste.

Endlich am 14. November 1845 lagen Statuten vor, die den Schulbetrieb in der Bergschule regelten und die Genehmigung der Regierung erhalten hatten.

200 Gulden steuerte der Kanton an die neue Schulgenossenschaft als Grundstock für einen Schulfonds. Zuerst wurde im Haus von Anton Vogel, im Elmenrüfital, und auf der anderen Seite in der Stube von Schulvogt Balz Josef Landolt, Bocken, Schule gehalten. Der Unterricht in den Stuben war allerdings problematisch.

Schwändital-Schulhaus seit 1860

Ein Vergleich zwischen den beiden Gemeinden Oberurnen und Näfels ergab eine Aufteilung der Kosten von einem Drittel für Oberurnen und zwei Drittel für Näfels. Der Kantons-Schulrat gewährte 1000 Franken, Näfels 20 Stämme Holz, Oberurnen deren 10. Die Schulgenossen verpflichteten sich, Holz und Steine auf den Bauplatz im Stutz herbeizuführen. Im neuen Schulhaus nahm Lehrer Anton Hauser, alt Rabenwirt, mit seiner Familie Wohnsitz und begründete die lange Reihe der Berglehrer. Heute unterrichte das Ehepaar Pfändler die Bueben und Mäitli aus dem Schwändital und aus den Näfelser Bergen in einem modern eingerichteten Schulhaus. (Vor einigen Jahren machte sich Martina Hauser daran, Geschichtliches über das Schulhaus in den bergen zusammenzutragen, im Rahmen einer Examensarbeit im Lehrerseminar).

Nachtrag:

An der oben erwähnten Tagung haben rdun 30 Sakristanen und Sakristaninnen teigenomen.

Dienstag, 19. August 2025

Die Abart. Red Bull verleiht Flügel...

Werbeheinis sind sofort zur Stelle

...wäre ja schön, wenn der Bulle Max noch fliegen könnte

Er wiegt rund 180 Tonnen

abgekupfert bei facebook

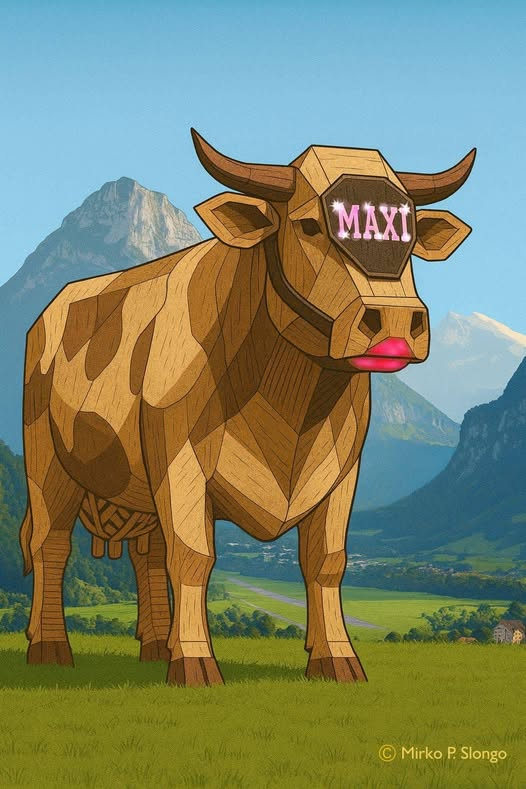

Schwupp... und schon ist da das Weibchen am ESAF

Der Ressortleiter Kultur Mirko Slongo, selber Kunstschaffender, hat eine Lücke endteckt, Nebene dem sagenhaft mächtigen Muni Max fehlte noch eine "Mäxin". Hier ist sie:

Und wissen Sie, was "Max" aussprach, als er die "Maxi" zum ersten Mal sah: "Ich mag sie!" Kann auch mit x geschriebene werden...

Fehlen da noch ein paar Kälblein

Samstag, 16. August 2025

Auf dem Friedhof tut sich was....

Nein, kein Sändlenbach, keine Parkplätze für Kirchgänger, auch kein Vergnügungspark...

Die Urnengräber habe keinen Platz mehr, was immer, es wird gerätselt, was die Männer der Gärtnerei Eberle vorhaben, auf der Gemeinde wusste man keine Auskunft, auch der kirchliche Sachwalter wusste von nix, man wende sich an den lieben Gott, der ist allwissend.

Blick nach Südwesten.

Blick nach Osten

Blick nach Osten mit Fronalpstock und Mürtschen

Freitag, 15. August 2025

Augstheiligtag

D Saag vum Sülzlipuur, aus: Sulzbodäziitig, Dr. ghülpet Bott, 2. Haar-gang, Eigenverlag, Einsiedeln/ Näfels, 1977, Seite 6 f.,

siehe auch: Fridolin Hauser (alias Fridli Osterhazy): „Näfelser Sagen“ oder „Agätäbroot und Füürälohäiss“, CD und Begleitschrift, Näfels 1995

D Saag vum Sülzlipuur, aus: Sulzbodäziitig, Dr. ghülpet Bott, 2. Haar-gang, Eigenverlag, Einsiedeln/ Näfels, 1977, Seite 6 f.,

siehe auch: Fridolin Hauser (alias Fridli Osterhazy): „Näfelser Sagen“ oder „Agätäbroot und Füürälohäiss“, CD und Begleitschrift, Näfels 1995

D Saag vum Sülzli-Puur

Dimaal i-mä-nä miseraablä Jaahr sig nämä gaar-ä-kä Heuwätter gsii. Nüüt as ä truurigä, eeländä, eebig-schüüschä, läidä Hund. De Puurä siged afed fizälig woordä, vor luuter Waartä.

Aem Augschthäiligtaag hätt dr Füü plötzli uuf-tuä zumä glärägä Taag.

Abr ebä - dSünntig sind duä nuuch hööch und häilig gsii. Ä-käinä hett t'truuet, ämänä Fiirtig z'wärchä. Un Heuä isch au gwärchet.

Alls häig-si gräiset und sig gsuntiget durabä i-ds Doorf, z'Chilchä. Nu dr Sülzlipuur sig nämä ummä-gliiret und machi: "Gönd ihr afed, ich chumä dä naachä."

Chuum siged-si fort gsii, luägi-eer i-p-Blanggä-n-ufä und machi äso vor si hii: "Oooherjee! Isch etz daas ä scheedi, söfel Liggeds, söttigs Wätter - und dä söp-mä durabä!? Aeääh - äs gseht's ja niämer!" Schtatt durabä isch'r derufä. I-dr Blanggä hätt'r hantli afu wändä, und wo ds Heu g'chrooset hätt, hätt'r glii ä paar Bündel binänand gkaa. Zeert's i Gadä-n-abä, läärt's und haut's im Garee wider derufä. Aesoo isch das g'gangä bis äm Aabed, und dr Sülzlipuur häig-si ä deräwääg versündiget.

Aber ohä! I siim Iifer innä hätt'r nüd gmerggt, we's hindä fürä faaht afu träuä, und we's d Näbel übärä Graat inätröölt. Zeerscht hätt's blos ächlä t'tünderlet, dernaa hätt's plitzget; und uf ds Maal gitt's ä Chlapf und ä Tatsch, we wänn-si im Himel obä schüüsted. Allpott isch ä Blitz i Graat inä tätscht, und d Wolggä sind we abänand g'chnellt, und dä dernaa hätt's uusgläärt we ussärä über-gampfätä Geltä.

Flotschdräggnassä häig deer Sülzlipuur immer nuch nüd wellä höörä. Und häig sogaar nuch afuu määiä, und häig gmääht... und gmääht...und gmääht!

Plötzli chunnt d Ruus - we-nä Lauwi: Schutt, Drägg, Grötzä und Chnebel häiged-ä zuäteggt - und dr Sülzlipuur isch gottserbäärmli umchuu. Bi Huut und Haar häig mä nüüt meh vunem fundä. Druufabä sig's ä truurigi Rüüchi woordä und häig nuch abägschniit. Sitt duä gkörimä äm Augschthäiligtaag im Sülzli obä äinä tängälä, d Sägäzä tängälä.

Daas sig ebä di arem Seel vum Sülzlipuur, wo kä Ruä häig. Eebig und eebig müäs deer tängälä, as di andärä Lüüt wüüssed,asmä nüd söl amänä Augschthäiligtaag uugschtraaft i Giit inä wärchä. Und wers nüd will glaubä söl ufä gu losä!

Aus: Fridolin Hauser (alias Fridli Osterhazy): “Näfelser Sagen“ oder “Agätäbroot und Füürälihäiss“, CD und Begleitschrift, Näfels 1995.

Mittwoch, 13. August 2025

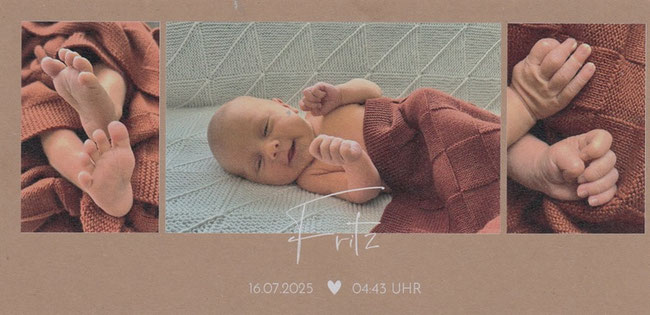

FrItzli Kamm offiziell von Fridlenen begrüsst

Fritzli Kamm der Fünftte

Dankeskarte der glücklichen Eltern Fritz und Lea Kamm-Riederer

Fünf Fritzen und eine überglückliche Mutter Lea unter der Linde im "Bären" Net-stal.

Vlnr: Fritz Stüssi, Vizepräsident des "Fridlibundes", Fritzli Kamm, jüngster Fritz im Kanton Glarus, Fritz Kamm, stolzer Vater, Lea, überglückliche Mutter, Fritz Kamm, stolzer Grossvater und Fritz Dürst, Vizepräsident des "Fridlibundes"

Heute Mittwoch besuchte eine Delegation des Fridlibundes des Kantons Glarus den jüngsten Fritzli im Kanton. Traditionell begrüsst eine Delegation des Vorstandes des Fridlibundes des Kantons neugeborene Fridlenen oder Fritzen, Fridenen oder Friggen mit einer Aufnahmeurkunde in den Fridlibund einem klei-nen Startkapital mit Kässäli.

Seine mäjestätische Haltung ist ein starkes Omen für eine bedeutende Persön-lichkeit. Fritzli wid eine bedeutender Mann werden, vielleicht gar Landammann.

Das überglückliche Elernpaar Fritz und Lea mi dem schlafenden Fritzli

Schlussbouquet: fürs Familienalbum des Fridlibundes. Vlnr: Fritz Stüssi, Vize- Präs., Fritzli, jüngster Fritz im Kanton, Fritz Kamm, Vater, Lea mit Willkommens-urkunde, Mutter, Fridolin Osterhazy Hauser, Oberfridli, und Fritz Dürst, Vize Präs. Die Eltern sind glücklich und die Fridlenen des Fridlibundes stolz!

Dienstag, 12. August 2025

Munimax-imal

Muni MAX steht!

ESAV-Attraktion: ein überdimensionierter Holz-Muni

Der grösste Holz-Muni aller Zeiten

Auf dem Festgelände des ESAV in Mollis steht er, der Bulle aus Holz!

Die beeindruckenden Zahlen zum Projekt? Muni Max ist 21 Meter hoch, fast 10 Meter breit und 36 Meter lang. Das Gewicht: 182 Tonnen! Die 437 vorgefertigten Elemente wurden nun mit 18’727 Schrauben zusammengebaut. Viele der beteiligten Firmen liessen ihre Lehrlinge am Projekt mitarbeiten, rund 500 waren beteiligt.

Samstag, 9. August 2025

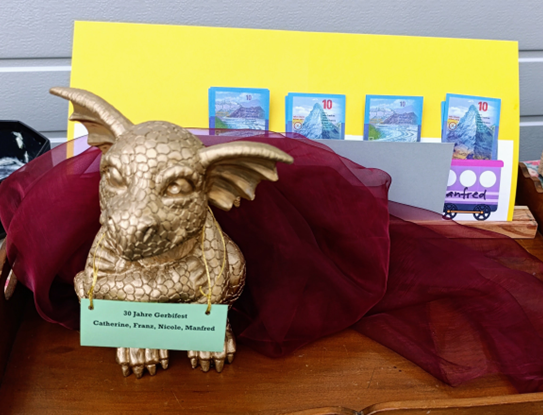

30. Gerbifest

Die vier Gerbifestorganisatorinnen und -organisatoren

Catherine, Franz, Nicole und Manfred

wirkten 30 mal und erhielten den "goldigen Gerbihund"

Die Brassband "4 bääm" verstärkt durch einen

Saxophonisten

spielte hinreissend und fätzig

In düsterer Nacht lauert der "goldig Gärbihund", eine Trophäe, die zum 16. Mal vergeben wurde, für uneigennützige besondere Leistungen zur Kultur und zum Zusammenleben von Näfelserinnen und Näfelsern. (Bild: Cathérine Schmidig)

"Ihr werdet den Gerbihund heulen hören!" wurde schon im Freulerfestspiel anno 1942 zitiert, der schreckliche Hund, der in seiner Sage jeweils um Mitternacht vom Büel hühnt.

Das Organisationsteam Catherine und Franz Schmidig sowie Nicole und Manfred

Müller organisierten das zum Brauch gewordene "Gärbifest" mustergültig und sehr gemütlich zum 30. Mal - eine ganze Generation lange.

Die elf Musikantinnen und Musikanten der Brassband "4 bääm", verstärkt durch einen Saxophonisten. unterhielten die muntere Gesellschaft in zwei Auftritten von je einer Stunde meisterhaft und fätzig und gewährten noch begeisternde Zu-gaben.

Mitten ins Konzert grüsste vom Rautispitz ein Höhenfeuer und in die Dunkelheit

stieg sanft der Vollmond rechterhand des Fronalpstocks hoch. Prachtvolles Augustwetter ermöglichte einen milden Sommerabend bis gegen Mitternacht.

Dem Viererteam gehört ein mächtiges Dankeschön für drei Jahrzehnte uneigen-nützige und aufwändige Arbeit der Organisation der gemütlichen Festbeiz, der Grillecke und das Festbuffet. Neben Speis und Trank genoss man den Kontakt mit den Nachbarn und Gerbifans.

Für Jubiläumsstimmung sorgten die aufgestellten elf Musikantinnen und Musi-kanten der "4bääm" Brassband, verstärkt durch einen Saxophonisten. Durch diesen erhielt die sonst blecherne Runde einen weichen Ton, der für eine Brass-band aussergewöhnlich ist. Die "4bäm" tritt beim ESAF (Eidg. Schwing- und Aelplerfest in Mollis Ende August öffentlich auf.

Kleine Laudatio für das Gerbifest Team

30 Jahre Gärbifäscht

Hüür isch ä ganzi Generaziuu

sitt ds Gärbifäscht schuu tuät beschtuu!

Miir sind ä täfels Doorfkwartiär,

daas schtiigt üs fascht i Chopf gar schiär.

All Jahr uffem Marzälläplatz,

chunnt mängä Maa und au dr Schatz

mit Chind und Chegel immer nämä

und Hund und Chatz dä-n-ebä zämä,

Dä wiirt dä gfäschtet und vrzellt.

und Braatwüürscht g’gässä-n-as-es chnellt.

Und mägmaal isch ä Musig daa,

as’s miir dä-n-ächlä schüü chänd haa

Mä bringt dä-n-ä nuch z Ässä mit

un’g Grillmaanschaft isch au ä Hit

äm Huus schtaat nuch ä chüälä Schrangg

mit Biär und Wii zu Schpiis und Trangg,

Äs Teesseerbüffee volla Chuächä

Zum Schlemmerä und zum Vrsuächä,

und chuälet’s dä gag-glii drnaa

händ dä di äinä Lismer aa

un‘ gwöhndli gönd-s‘ nüd vorem zwäi,

i d Hüüser inä wider häi.

Äs hätt dä daa ja söfel Sachä

Und öpper muäs es ja dä machä.

Sitt drüü Jahrzächet isch das dett,

ä ganz sümpatisches Kwartett.

Dr Franz und d Cathrine, Nicole, Mani

Uufgschribä uff dem Zädel hani:

Si sind für Tisch und Schtüäl um‘ Bängg,

Belüüchtig, Grill und Fanäghängg,

für beschtä Serwis ussem Jeger,

wänn sii muäs sogar Schinggäheger,

für Chüssi und für Serwiettä,

besorgt gsii und au derä nettä,

Für p Musig, Orgälä zum Träiä,

und uffem Tesseerbüffee Wäiä,

für Gärbäler und Lüüt vu Bäärnä,

für Abedroot und tuused Schtäärä,

für Chlii un’Gross für Jung und Alt,

für Hiäsig und Schamauchä halt,

und früäner hät üüs Gmäind beehrt

und g Gärbischtraass äm Aabed gschpeert.

Zum Jubileeum nuch vereggter,

sogar nu mit‘mä Filmprojeggter,

vum Timmerä bis eeländ schpäät,

mit Händi-Fotiapperäät.

Händ gchrampfet, gmachet und sind grännt,

und händ de Gärbischaft vrgwändt.

Und lönd üüs eebig nüd vrgässä.

äs Gärbifäscht macht Freud we bsässä.

Drum tangge-mer Üüch tuusedmaal,

Ihr, Viäri sind halt maximaal.

Schüü wäär’s und überhaupt kä Schmarä.

Ihr tääted äsoo wiiterfarä.

Äs gitt sümbolisch nuch äs Gschänggli

Nüpfil abr vu Häärzä

Für 4x 30 Jährli

4x Driissg Reka Schegg

Für ä chliises Fährtli im Kantuu

Mä chaa au Bänsin tanggä

Oder ä drnaa Oortä iicheerä.

Viilä Dangg au i üüernä Chind

äm Yves und Olivier Müller und

äm Gregor, Sebastian und Gabriel Schmidig

Ä schüünä Grüäz nuch ä dr Bäsi

Sehr häärzli Fridli Ooschtehäsi.

Vier mal 30 Jahre Gerbifest: Sie strahlen um die Wette, die Pioniere der Gemüt-lichkeit und des fröhlchen Beisammenseins der Ahwohner des Gerbiquartiers in Näfels. Wo gibt es das noch, dass vier aufgestellte Mitbewohner seit 30 Jahren im Freien einen Festplatz gestalten? In origineller Weise die Nachbarschaft zu-sammenrufen? Für Grilladen und eine reiche Palette für Tranksame besorgt sind? Gar Musikkorps herbeiholen und bei herrlichem Sommerwetter und bei speziellem Vollmond für Kontakt, Fröhlichkeit und Gemütlichkeit sorgen?

Kontakt, muntere Gespräche, Speis und Trank im Miteinander in der heutigen Zeit des blossen Nebeneinander geben der Nachbarschaft Qualität.

vlnr: Franz Schmidig, Nicole Müller, (Fridli Osterhazy mit einer kleinen Mund-artlaudatio in Reimform), Catherine Schmidig mit Gerbihund und Manfred Müller.

Wer weiss, ob die vier Tausendsassas auch den prächtigen 9. August-Vollmond

und das Höhenfeuer auf dem Rautispitz "organisiert" haben! (Bild: abgekupfert im Facebook)

Der "Störmond" störte überhaupt nicht, sondern erfreute als grosser Festballon am Nachthimmel. Der "Störmond" (Sturgeon moon) stammt von den Algonkin-Stämmen im Nordosten der USA. Für sie war der August die beste Zeit in den Seen "Störe", einen Süsswasserfisch, zu fangen.

Weitere Bezeichnungen sind auch "Erdbeermond", "Roter Mond", "Maismond" oder "Gerstenmond". Was immer - beim 30. Gerbifest passte er zur nächtlichen Feststimmung

Franz Landolt-Fischli - ältester Gerbifest-Teilnehmer seit 30 Jahren dabei!

"Dr goldig Gärbihund" und ein paar kleine REKA-Checks auf dem Gabentempel

Ruedi Steurer hat seine "Grossmutter" mitgebracht und führt sie vor.

Eine Zugabe obendrein - ein verspätetes Erstaugustfeuer auf dem Rautispitz.

(Foto: ab facebook Fotografin ... Rickenbacher)

Samstag, 9. August 2025

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Vater und Sohn. Franz Kälin sen., genannt "Foti Fränzel", und Sohn Franz Kälin, Filmemacher, erhalten vom Bezirk Einsiedeln (Kulturkommission) den Kulturpreis.(Bild: Bezirk Einsiedeln)

Vater und Sohn erhalten den Einsiedler Kulturpreis

27. Juni 2025

Der diesjährige Einsiedler Kulturpreis geht an die Fotografen und Filme-macher Franz Kälin «Foti Fränzel» (1932) und seinen Sohn Franz Kälin junior (1961). Die Preisverleihung findet am 13. September statt.

Die Kulturkommission Einsiedeln würdigt mit dem Kulturpreis das Schaffen von Vater und Sohn Franz Kälin, die mit ihrer Arbeit rund um das Bild für unsere Region und auch überregional einen nicht mehr wegzudenkenden Fundus an Kulturwissen geschaffen haben. Mit Fotoapparat und Filmkamera hielten sie auf eine sehr persönliche Art und trotzdem aus einem objektiven Blickwinkel fest, was Einsiedlerinnen und Einsiedler bewegt. Mit der Schaffung eines hoch-modernen Kinos, der «Cineboxx», schuf Franz Kälin junior einen Kulturund Begegnungsort für alle.

Schneller als die Feuerwehr!

Wer kennt ihn nicht, den Fotografen auf der Leiter? Franz Kälin –im Dorf bekannt als «Foti Fränzel» – dokumentierte über Jahrzehnte akribisch den Wandel der ganzen Region Einsiedeln. Oft war er schneller vor Ort des Geschehens als die Feuerwehr und hielt teilweise sogar aus der Vogelperspektive fest, was für das Dorf und dessen Bevölkerung wichtig war, aus Interesse oder im Auftrag: Quar-tierveränderungen, Pilgerströme, Kirchenfeste, Unfälle, Theater, Konzerte, Brän-de, Persönlichkeiten, Generalversammlungen, Klassenfotos und vieles mehr. Auch heute, mit seinen 92 Jahren, ist er tief in seine Bildwelt versunken. In seinem Haus ist jeder Tisch bedeckt mit fein säuberlich geordneten Kistchen, gefüllt mit Bildmaterial, das er sortiert und beschriftet und zu jedem Bild kennt er eine Geschichte. Seine Aufnahmen dokumentierten Jahrzehnte Einsiedler Geschichte auch über den Einsiedler Anzeiger und schafften es bis zum «Blick» und in die «Schweizer Illustrierte».

Filmer aus Leidenschaft

Auch Franz Kälin junior ist mit Leib und Seele Fotograf und Filmemacher. Er absolvierte von 1978 bis 82 eine Lehre als Fotograf an der Kunstgewerbeschule Zürich. Seit 1982 arbeitet er als freischaffender Fotograf und Filmemacher, machte diverse Weiterbildungen als Kameramann und Filmregisseur und erschuf bereits mit 21 Jahren seinen ersten Spielfilm mit kleinem Budget in eigener Produktion. Mit meist eigenen Drehbüchern und seiner Kamera stellte er für Einsiedeln relevante Spiel- und Dokumentarfilme her und vermittelte den Filmbesucherinnen und Filmbesuchern über wunderbare Geschichten Einsiedler Kultur und Geschichte.

Grosses Kino für alle

2008 erweiterte er sein Engagement und bewies mit der Schaffung eines neuen Kinos in Einsiedeln, wo oft seine ganze Familie anzutreffen ist, unternehmerische Weitsicht und Mut. Ein Kino für alle ist es geworden mit einem stets brand-aktuellen Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ein Begegnungs-lokal für die ganze Bevölkerung und ein Ort für Kultur.

Filmauswahl an Spiel- und Dokumentarfilmen von Franz Kälin jun. aus eigener Produktion:

Warum gerade ich? (1982, fiction, 82'S-B)

Pflichtbewusst (1983, short fiction, 7' S-8)

Absolut Normal (1984, fiction, 90' 16mm)

Eiskalte Begegnung (1984, sport action, 2T' 16mm)

Quality Time (1985, sport action, 29' 16mm)

Miss Verständnis (1985, short fiction, 5' lOmm)

Die Strassenflieger (1986, fiction, 70' 16mm)

Telephon (1987, short fiction, 8' 35mm)

Rammpass (1990, fiction, S6' 35mm)

Holz schlaike mid Ross (1991, doc., 33' 16mm, mit Karl Saurer)

Die Klostermühle in Schwyz (1993, doc., 26' 16mm, mit Horst Züger)

Örgelidokter (1996, doc., 42' 16mm)

Turpäland (2001, doc., 90' 35mm)

lm Schatten der Madonna (2013, doc., 90'DCP, mit Benno Kälin )

Larvenschnitzer Sepp Birchler (2016, doc., 13' DCP)

Foti Fränzel (2016, doc., 93'DCP, mit Benno Kälin)

Von Mönchen und Pilgern (2017, doc., 45' DCP, mit Benno Kälin)

Schindlemacher (2020, doc., 40' DCP)

Der Förster und St. Benedikt (2023, doc., 90'DCP)

Die Bürgerwehr und ihr Pagat (2024, doc. 50' DCP)

Die Einsiedler Genossamen (2024, doc. 50'DCP)

reda / Felicia Bettschart

Einladung zur Preisverleihung durch die Kulturkommission des Bezirks Einsiedeln

Mein Kommentar:

Endlich!

Als 2016 der Film über "Foti Fränzel" von seinem Sohn Franz Kälin Premiere hatte, durfte ich als Gast dabei sein. Der erfrischende Film des Sohnes über seinen Vater begeisterte.

Sein ganzes Leben "Foti Fränzel" (so im Volksmund und unverwechselbar) rund 70 Jahre kam einem von der Riesenleinwand entgegen. Postwendend schrieb ich an die Kulturkommission des Kantons Schwyz, Foti Fränzel wäre längst fällig für seine Tätigkeit als Fotograf (der Fotograf mit der Leiter). Der Vorschlag verflüchtigte sich im Aether.

Nun - hurra! - hat die Kulturkommission des Bezirks Einsiedeln unter der Leitung von Bezirksrätin Leta Bolli sowohl den Vater und Sohn als Kulturpreisträger er-nannt und lädt zur Preisverleihung, justament am Vorabend der "Engelweihe", dieses wunderbaren, wahrscheinlich grössten Lichterbrauches in der Schweiz, ein. Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Die Kulturkommission ist zu be-glückwünschen.

Der Kulturpreis für die beiden Franzen ist hochverdient!

Pressebild 2016 bei der Premiere des Films "Foti Fränzel". vlnr Benno Kälin, langjähriger Mitarbeiter Radio DRS Bern Co-Autor und Präsentator der Premiere, Franz Kälin sen. ("Foti Fränzel") und Franz Kälin iun. Filmemacher.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am 31. Oktober 2016 erschien die folgende Berichterstattung von Nina Lajy

Foti Fränzel im Kino

Der Reporter Franz Kälin fotografierte 70 Jahre lang Brände, Unwetter, sowie Kultur- und Sportevents in Einsiedeln. 100'000 Fotos befinden sich in seinem Archiv, 900 haben es jetzt in einen Film geschafft.

Filmemacher und Sohn Franz Kälin Junior hat mit Co-Autor Benno Kälin die Auswahl getroffen.

Franz Kälin sen. und Franz Kälin jr. über Foti Fränzl (31.10.2016)

05:35 min, aus Regi LU vom 31.10.2016

Nach drei Jahren Arbeit kommt nun der Film über Franz Kälin (*1932), in Einsiedeln als Foti Fränzel bekannt, ins Kino. Franz Kälin fotografierte in Einsiedeln über 70 Jahre lang hochrangige Besuche, Unwetter, Brände, Kultur- und Sportveranstaltungen und Originale.

Der Dokumentarfilm zeigt, wie sich Einsiedeln in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Aus dem umfangreichen Privatarchiv von Foti Fränzel hat Sohn Franz Kälin jr. zusammen mit Co-Autor Benno Kälin 968 Fotos ausgewählt, die im Film gezeigt werden.

Kulturkommission Bezirk Einsiedeln

Leta Bolli: Präsidentin

Felicia Bettschart Schmitt: Sparte Theater, Brauchtum

Rita Lang: Sparte Kunst

Walo Schönbächler: Sparte Musik und Gesang

Philipp Lothenbach: Sparte Literatur/Publizistik

Caroline Föllmi: Aktuarin & Sekretariat

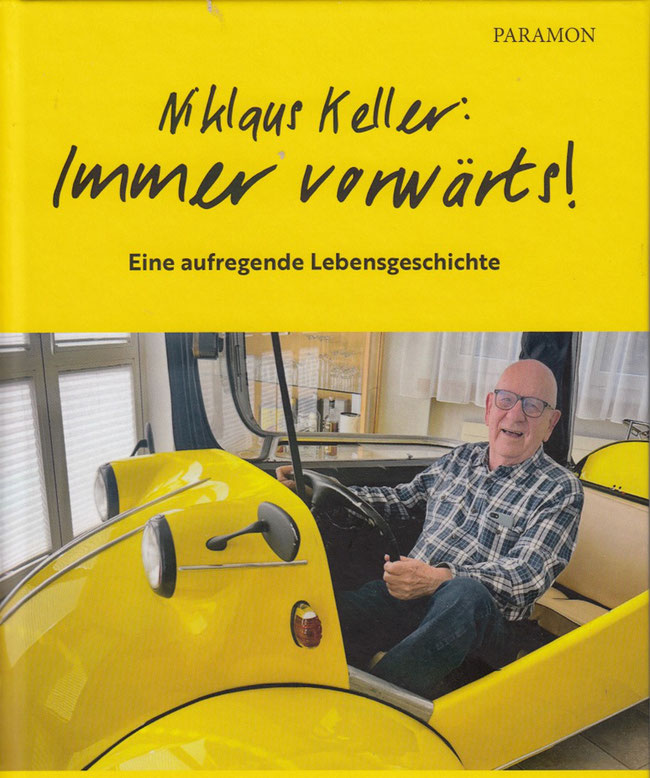

Donnerstag, 7. August 2025

Der bewundernswerte Niklaus Keller

die spezielle Biografie meines Studienkollegen Chläus

Das glückliche Ehepaar Traudi und Niklaus Keller-Cuolt beim gestrigen Kurzbesuch auf Rhodannenberg im Klöntal. Vor 70 Jahren waren Niklaus und ich im Seminar Rorschach zwei aufgestellte "Semi".

In diesem Jahr erschienen:

Niklaus Keller: "Niklaus Keller, immer vorwärts, Die aufregende Lebensgeschichte des Niklaus Keller, Paramon Verlag, Zug 2025, 130 Seiten.

Meine kleine Rezension

Spannende Rückschau von A bis Z auf ein Leben eines talentierten Lehrers, Musikers, Musikschul- und Chor- und Orchesterleiters

Niklaus Keller, das Ostermontagskind mit Sternzeichen Widder schreibt drei Monate vor seinem 86. Geburtstag seine ganz spezielle

Lebensgeschichte, die in St. Gallen beginnt und einstweilen in Unterägeri hoffentlich noch lange weiterdau-ert.

Seine musikalische Neigung schien sich bereits im Babyalter anzukündigen, indem er es schaffte, seiner Schoppenflasche Quietschtöne zu entlocken. Er wuchs als Jüngster eines Bruders und einer Schwester auf. (Ein Schwesterchen war schon bei Geburt verstorben).

Die Volksschulen besuchte er in St. Gallen, die Oberstufe in der "Flade" eben-dort. Später absolvierte er das Lehrerseminar Rorschach, die Musikakademie Zürich und das Konservatorium im Winterthur. Schon während seiner Jahre als Lehrer in Flawil und Adliswil drückte sein Musiktalent durch als Schulmusiker, Chor- und Orchesterleiter, auch frönte er sich am Volkstanz.

Niklaus Keller war ein Gründer und Förderer von Jugendmusikschulen, so in Unterägeri, später im unteren Rheintal. Es ist ja nicht neu, dass Turbos wie Niklaus Keller von Erfolg zu Erfolg eilen und sich dann Widerstände auftun. Politische Szenerien oder Konkurrenten versuchen mit geschlossenem Visier Infragestellungen aufzubauen. Kommt hinzu, dass Niklaus Keller Musiker mit Rang und Namen, z. B, Carl Orff und viele andere mehr kontaktierte oder sogar in seine kulturelle Tätigkeit einbezog. Intrigen, Mobbing und Widerstände en masse beeinträchtigten Kellers Entwicklungsvorhaben und trieben ihn in die Arbeitslosigkeit. Vorübergehend betätigte sich Keller als Immobilienvermittler, konnte aber im unteren Rheintal erneut eine Musikschule aufbauen und er-folgreich musikalische Veranstaltungen durchführen. Aber auch da machten po-litische Ränkespiele das Leben schwer, so dass er sein Talent als Im-mobilienmakler weiter pflegte und in Ägeri, wo er seinen Wohnsitz beibehielt, aber sein privaten Wohnsitz mehrmals wechselte und mit seiner Frau Traudi heute noch dort in einer komfortablen Attikawohnung lebt.

Eine wichtige Rolle spielte seine Ehefrau zeitlebens, indem sie ihm durch Dick und Dünn, Hochs und Tiefs zur Seite stand. Er schreibt über sie: "Traudi ist von Natur aus sehr anpassungsfähig, was für mich bei meinem umtriebigen Wesen von grossem Vorteil ist, Sie schenkt meinen Ideen meist Vertrauen und unterstützt mich stets. Und wenn es mal schlecht lief, machte mir Traudi nie Vorwürfe. Das vereinfacht eine Partnerschaft ausserordentlich. Zudem ist Traudi nie launisch - meist zufrieden, und falls ihr etwas nicht gefällt. lässt sie es mich wissen oder zumindest spüren. Trotzdem: Sie weiss sehr wohl sich zu wehren. Oft macht sie mich auch auf Gefahren aufmerksam Ihre Warnungen nehme ich mir (fast immer) zu Herzen...."

Ein Kapitel widmet Keller "unseren Immobilien"

Privat hatten die Kellers einen bewegten Wohnungswechsel, bedingt durch die

geographisch bunte Tätigkeit von Niklaus. Die längste Zeit wohnte die Familie in Unterägeri, am längsten, fast 30 Jahre, im Einfamilienhaus. hinzu kamen Ferien-wohnungen im Tessin und gar im Ausland. Details entnehme man dem Buch.