Sonntag, 14. September 2025 (Näfelser Kilbi)

Neuerscheinung

Die Kilbi-Überraschung

Beschaulichkeit und Abenteuer

Näfelser Dorfgeschichten

aus dem 19. Jahrhundert

Von

Josef Müller-Landolt

hgg. von Tolder + Art / Freunde der Geschichte von Näfels

mit einem Vorwort von Georg Müller-Harder

108 Seiten, reich bebildert

Aus dem Nachlass von Landammann und Gemeindepräsident Josef Landolt-Müller sind die ausgewählten Geschichten entnommen, die – wie Georg Müller schreibt – „eine auch für uns schon ferne Welt schildern“.

Publiziert sind zwölf Erinnerungsgeschichten aus dem Dorf Näfels aus dem späten 19. Jahrhundert und die spannende Geschichte des Karl Jodokus von Müller, aus den Fremdendiensten und aus seine Aufenthalt als Auswanderer in Brasilien.

Diese gelungene Herausgabe ist eine wertvolle Bereicherung der sehr vielseitigen Näfelser Geschichte und öffnet Einblicke in eine Zeit, in der das Dorfleben für die gegenwärtige Generation kaum mehr vorstellbar ist. Die Geschichten gewähren Einblicke in das damalige Leben, Denken und Handeln und sind obendrein sehr unterhaltend. Ein Filetstück ist „Das abenteuerliche Leben von Oberst Karl Jodokus von Müller“, eines Näfelsers, der nicht nur seine Zeit in Fremdendiensten schildert, sondern auch von seiner abenteuer-lichen Auswanderung nach Brasilien berichtet. Nach seiner Rückkehr war er engagiert politisch tätig.

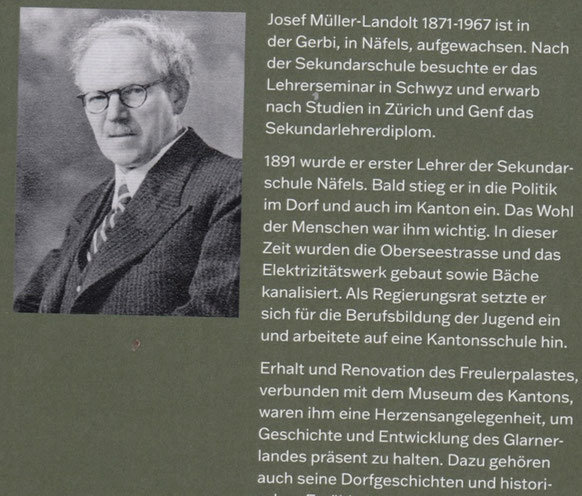

Das Buch ist ein ehrendes Andenken an Josef Landolt-Müller, der als erster Sekundarlehrer und langjähriger Gemeindepräsident und Stiftungsratspräsi-dent des Freulerpalastes in Näfels, später als Regierungsrat und Landam-mann im Kanton wirkte.

Die Geschichte befasst sich weitgehend mit den stummen Zeugen der Vergangenheit mit Landschaften, Gebäuden, Gegenständen und Ereignissen, die die Menschen überleben. Hier sind die Menschen von damals im Mittelpunkt und deren Alltag im Kleinen und Privaten.

Den Herausgebern ist zu diesem Wurf herzlich zu gratulieren. Das Werk hält Vieles fest, das sonst vergessen ginge.

Cover auf dem hinteren Buchdeckel: Landammann Josef Müller-Landolt

Sonntag, 1. Juni 2025

Trouvaille

Eine ähnliche Spatzengeschichte in einem Näfelser Café erinnerte mich dieser Tage an eine Tessiner Ferienerinnerung, die als Glosse im "Fridolin" anfangs dieses Jahrhunderts erschienen ist. Sie sei hier wiederholt. Zu wissen ist, dass mich die damaligen Spatzen ganz an den damaligen Näfelser Gemeinderat erinnerten.

I pàsseri sulla piazza Motta di Ascona

oder

Schpatzä sind überaal gliich fräch!

Für Asconesi und vor allem für die Feriengäste ist halb neun in der Frühe fast noch Mitternacht. Vor neun Uhr ist sowieso kein Laden geöffnet, und bei einem Sauwetter wie heute wagen sich nur ein paar angefressene Jogger auf die Stras-se.

Das Kopfsteinpflaster glänzt weiss, die behäbigen Platanen, die massiven Pfähle der Schiffsanlegestelle und die ältliche gusseiserne Strassenlampe erscheinen wie schwarze Scherenschnitte gegen das diffuse Grau des Lago Maggiore, wo man im Hintergrund die Isole di Brissago wie zwei Enten schlafen sieht.

Es schifft und schifft und schifft.. Bindfadenweise... gleichförmig rauschend, trom-melnd auf den heruntergelassenen Segeltuchvordächern, und in den Abläufen orgelt das gudernde Wasser ein unbekanntes Lied.

Auf einem Stehplakat heisst es „Colazione al buffet“, im hellerleuchteten Risto-rante essen da und dort Hotelgäste, mäuen, kauen, schweigen, streichen Butter aufs Brot, beissen hinein, bisweilen mit einem stirnerunzelnden Blick in das Grau der Welt, die nur aus Wasser zu bestehen scheint. „Un espresso liscio e due cornetti, per favore“. Ich habe unter dem Vordach mausallein Platz genommen. Eine dienstbeflissene Kellnerin trägt das Gewünschte auf. Doch während ich im Restaurantinnern eine Zeitung hole, weil zum Espressotrinken und Gipfeliessen um diese Zeit einfach eine Gazette gehört, fallen die Spatzen über das Gip-felikörbli her und picken zwei wackere Löcher heraus. „Haued ab, ihr mäinäidä Chögä!“ Doch sie haben den Buttergipfeligeschmack in den Schnäbeln und hüp-fen in 1-2metrigen Sicherheitsabstand umher und piepsen keck, halten ihre Grindlein schräg und äugen ständig zu mir herauf.

Neun sind es an der Zahl - genau wie in unserem Dorf Gemeinderäte. Ich taufe sie nach deren Namen. Der grösste dort, das ist der Geri, er ist relativ cool und gelassen. Dort kommt Peter, der sportliche turnt auf den Sesselrändern umher, wenn die Tische schräg wären, würde er gewiss Wasserskifahren. Da, mit braun-rötlichem Brüstchen der Fritz. Er macht einen rustikalen Eindruck und scheint ein guter Beobachter zu sein. Der Hansi, ach, der Hansi, hat etwas Hegendes an sich, als ob er auf die anderen Tiere aufpassen müsste, dann kommt ein kräftiger, den nenne ich den dottore, er bevorzugt es auf den Bogen der Girlande zu flat-tern und mit kräftigem Pupen auf sich aufmerksam zu machen, ein stattlicher Spatz, potztuused! Dann trippelt da stets in der Nähe des coolen Geri der Bruno, sein Käppchen ist kurzgeschoren, aber dicht und der Pose nach ist er gewiss der Stellvertreter des Genannten. Hee, und da ist sogar ein Weibchen, es stimmt: Nur in der Tierwelt sind die Männchen schöner. Diese Spatzen sind rechte Ma-chos, wenn es darum geht, Gipfelikrumen zu ergattern. Schliesslich der zweit-jüngste, er macht Backen wie ein Alphornbläser und macht - wie es sein gutes Recht als Benjamin ist - tolle Sprünge. Und da – noch etwas unauffällig und gut beobachtend, mein Gott, Walter! Er ist noch neu und verfolgt die Szene recht skeptisch und doch gelassen. Sie stellen sich neben meinem Tische in einer halbrunden Formation auf und tänzeln umher, wippen mit den Schwänzchen und betteln um Gunst und Krumen.

Ich werfe ein abgerissenes Gipfelistück auf den Boden. Mit einem neunstimmigen Kollektivpieps stürzen sie sich alle gleichzeitig auf den Bissen. Der Flinkste, der Fritz der Schlaue, hatte sich frühzeitig in Position gebracht und am richtigen Ort gelauert. Er packt zu, flattert auf und davon! Die anderen machen den Bissen nicht streitig, ich liefere Nachschub. Wieder dasselbe Bild. Kollektivschrei - hick-hack und schnapp! Wieder fliegt einer davon. Die Spatzen sind sehr gelehrig. Sie haben es wie die Katzen: gibst du ihnen einmal etwas zu fressen, kommen sie immer wieder. Plötzlich sind’s dreizehn! Aha, die Chefbeamten sind jetzt auch noch dabei. Jupp, ein Frechdachs landet auf meinem Tisch und guckt mir stracks ins Gesicht. Ich halte ihm einen kleinen Brocken hin - schwupp, der Tifige reisst ihn mir mit dem Schnabel aus den Fingern und fliegt steil davon. Sein Kollege steht schon da, dasselbe Prozedere, schnapp und weg! Ich muss Gipfeli nach-bestellen. Die Kellnerin lacht. Sie kennt das. „Gli Uccelli!“ (Vögel), seufzt sie. Mein dizionario nennt die gefiederten Frechlinge „il pàssero oder i pàsseri“ (Spatz oder Sperlinge).

Zipp-zibi-zipp-zipp! Zipp! Zipp! Zipp-zibi-zipp-zipp! Hüpf-hüpf-hüpf-Flatter schwirr!

Mittlerweile haben sich die Morgenessensgäste hinter den Scheiben versammelt und verfolgen als Zuschauer mit lachenden Gesichtern meine Spatzenfütterung.

Ich klatsche in die Hände! Klatsch-klatsch! Aber die kleinen Viecher haben ihre Angst verloren. Respektlos betteln sie weiter.

Ein freche Gesellschaft --- und das auch noch im Ristorante „Möwenpick“ - Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer; ein Sperling noch lange nicht eine Möwe.

Seltsam - die Spatzen haben begriffen, dass mit mir nichts mehr zu machen ist. Beim Weggehen sehe ich im Nachbarrestaurant einen Gast bei Kaffee und Bröt-chen sitzen. „Buon giorno, signore!!“ winke ich ihm zu. Ich weiss, was ihm blüht.

Bis bald! Ihr Pankraz.

erschienen im "Fridolin", Schwanden unter "Dies und Das" 2001/2002.

Freitag, 23. Mai 2025

Trouvaillen

Die heutige "Jubiläumsbegegnung" 100 Jahre MIGROS in der Filiale Glarus (sie-he "Bild der Woche") lässt mich an eine "Kassenkontrolle" erinnern, die ich als Glosse im "Fridolin" anno 2010 publiziert habe, und aus der noch eine zweite wurde. Natürlich pflege ich bei solch amüsanten Geschichten, die das Leben schreibt, genüsslich zu übertreiben.

Nach der ersten Begegnung, siehe unten, wandte ich mich mit einem langen Brief an den Generaldirektor der grossen Ladenkette mit einem O im Namen. Und was nachher geschah, ist in der zweiten Glosse festgehalten.

Schliesslich gab es ein Happy End, indem ich der "Scherenfrau" und "Leibesvisitatorin" mit einem Blumenstrauss aufwarten wollte, sollte und auch musste... doch lesen Sie selbst, wenn Sie mögen.

Wehret den Ladendieben!

Bild: https://www.selbststaendig.de/diebstahlschutz-im-einzelhandel

…und plötzlich piepst es an der Kasse

oder

Da stehst du nun als „Ladendieb“!

Selbstbedienungsläden sind potentielle Diebstahlförderer.

2009 wurden in der Schweiz 17'000 Ladendiebe im Detailhandel verzeigt. Die Dunkelziffer sei bedeutend höher. Vom Gesamtumsatz von 100 Milliarden sollen so rund 2 % oder 2 Milliarden Franken Schaden entstanden sein.

Weltweit hat der Warenschwund vier Ursachen: 42,5 % Diebstahl durch Kunden, 35,5 % Diebstahl durch Personal, 16,5 % wegen betriebsinterner Fehler und 5.5 % durch Fehler der Lieferanten. Selbstbedienung lädt zum Klauen ein. Tendenz steigend. Ob die Statistiken etwas höher oder niedriger ausfallen, das geht ins Geld.

Klar, dass sich da die Anbieter Gegenmassnahmen einfallen lassen. Das Per--sonal wird geschult, Detektive werden eingestellt, Kameras überwachen, Waren werden mit elektronischen Mitteln so präpariert, dass sie, wenn sie nicht de-kodiert werden, am Ausgang akustische Signale auslösen. Recht so, schnappt das Diebesgesindel!

Herrlicher Oktobermorgen. Blauer Himmel, bunte Wälder, Prachtstag. Ich bin da-bei, mit meinem „Postnizettel“ durch ein Einkaufszenter zu eilen, das ein O im Namen hat. Waren im Betrag von nur etwa 30 Franken sind im Einkaufswagen. Ich lege sie auf das Förderband. Die Kassiererin scannt jedes einzelne Stück mit dem vertrauten Pieps, schiebt es weiter in das konische, schräg abwärts-verlaufende Einpackfach, quickt noch meine Plastikkarte mit dem persönlichen Code drauf…da geht’s los!

Ein elektronischer Alarm piepst überlaut und erschreckt die Umgebung, vor allem mich. „Gönd-Si nuch ämaal zrugg!“ ersucht mich die Kassiererin mit verwun-dertem Blick. Wieder mit Getöse „SOS! SOS! SOS!“ Ungezählte Augenpaare starren mich an! Verwundert, gespannt, grinsend, schadenfreudig… jemand raunt „Händ-s‘ wider ämaal äinä verwütscht!“ – Sind es meine übrigen Plastikkarten? Ich halte sie an die elektronische Pforte. Nix. Jedesmal, wenn ich meinen Arm hebe, geht’s wieder los!

Mittlerweile hat sich die Schar der Zuschauer verdichtet. Sie spähen mit ge-reckten Hälsen zum Tatort. Grauenvoll! Vor meinem geistigen Auge sehe ich mich bereits in Handschellen und von zwei Polizeibeamten flankiert, die mich packen und vor sich her schieben und in ein vergittertes Polizeiauto bugsieren, De-stination Knast. Besonders peinlich ist mir, dass sich im Publikum etliche Leute befinden, die ich kenne und sie mich auch. „Tja, warten Sie da, ich muss leider eine Meldung machen!“ Die soweit sehr korrekte und höfliche Dame hebt einen Hörer an ihr Ohr. „Frä X.Y., chännted Si ächt schnäll a-g-Kassä drüü: Mer händ wider ä sonä Fall!“. Die Angerufene saust herbei wie die Feuerwehr, prüft mit ein paar Handgriffen, die unschuldig daliegenden Lebensmittel, schüttelt den Kopf. „Gönd-Si nuch ämaal zrugg!“ Sie schiebt mich mit sanftem Druck wieder zwi-schen die elektronischen Stangen. Und wieder gibt’s Alarm! Alarm! Alarm!. Im zunehmendem Zustand der Verzweiflung meine ich zur herbeigeflitzten Dame: „Ich ha dä nüd öppä äs Sulzer-Glängg, wo aagiit.“ und mit Galgenhumor „Vilecht ha-ni zviil Iisä im Bluät!“ – Die Dame seufzt: „Was miir i letschter Ziit für Lämpä händ!“ Dann: „So, ziänd-Si Irä Tschoppä-n-aab!“ - „Waas? Gaht’s äigetli nuuch!?“ In Gedanken sehe ich mich nach Leibesvisitation in Unterhose dastehen. Der Zuschauer werden immer mehr! Die Hälse recken sich immer höher. Die Leute werden immer frecher und kommen näher. Kasse, Kassiererin, Kontrolleuse und ich sind umzingelt!

Meine Leibesvisitatorin, hat plötzlich eine Schere in der Hand und schneidet – schnipps! – ein Stück Tuch ab und drückt es mir in die Hand. „Daas isch es nüüd!“ Es sind in einem winzigen Tütchen Ersatzknöpfe für meine billige Bluse, die ich vor einiger Zeit in einem Kleidergeschäft mehr aus Höflichkeit als aus Drang gekauft habe (fürä Wärchtig und zum Poschtnä odr zum Holz schiitä guät gnuäg“). Die Scherendame untersucht rübis und stübis die ganze Bluse auf der Innenseite: „Wo händ-Si de Blusä gkauft!“ – „Gaht’s Inä äigetli nuuch, wesoo müänd-Sie daas übrhaupt wüssä?“ Sie erwidert: „Händ-Si si vu dr Firma „Siiändäi“ (Name etwas verändert)?“ Ich: „Werumm mäined-Si?“, ich geniere mich fast ein wenig wegen der Armseligkeit meiner Bluse. „Wüssed-Si, Si sind etz dr sibet, wo-mer Lämpä händ!“ – „Was?!“ – „Tja, sicher!“ und sie packt irgendwo in der Aermelgegend zu – schnipps! – und lässt ein Stoffstück verschwinden. „Gönd Sie nuchämaal zrugg!“ – Wow! Das Signal kommt nicht mehr!

Erleichtert erklärt mir die Dame mit der Schere und fuchtelt mit dieser in der Luft. Die Firma „Siiändäi“ entcodiere zwar ihre elektronische Sicherheitsmarke. Aber bei „unserer“ Anlage werde das Signal nach wie vor ausgelöst. Mir rollt ein Stein vom Herzen, triumphierend schaue ich in die Runde, wo ich den Gesichtern immer noch die Schadenfreude ablesen kann, man habe so einen verdammten Ladendieb zur Strecke gebracht…

Und die Dame fährt fort;: „Si sind wenigschtens nuch vernünftig! Letschthii hämmer au ä Daamä müäsä ussänand nih, au miterä Bluusä vu dr Firma „Siiändäi“. De hätt abr uusgrüäft we vruggt. Si beschtöch druuf, as mer mit em Luutschprächer uusruäfed, Si häig dä nüüt gschtolä. Si isch nüd vu dr Schtell bis-mer dä daas auch gmacht und üüs entschuldiget händ.“

Die protestierende, ebenfalls gefilzte Dame hatte eigentlich recht. Es ist schon eine Zumutung, wenn man für die mangelhafte Entcodierung einer Firma bei einer anderen den Kopf hinhalten muss. Es wäre da wohl ratsam, den künftigen Kunden die Peinlichkeit zu ersparen, sie dem elektronischen Vogelgezwitscher auszusetzen, indem die Verursacherfirma subito veranlasst würde, ihr Entcoder-system zu überprüfen. Das ist aber weiss Gott keine Kritik am Personal, das auch nichts dafür kann, wenn aus dargelegten Gründen, die Sirene losgeht. Eigentlich ist es nicht nur unzumutbar, einen Kunden in einer öffentlichen Thea-terszene vorzuführen, sondern zu allem Überdruss auch noch mit einer Schere dessen Bluse abzuändern.

Und dann heisst es noch auf der Kragenetikette „Finest Quality by Siiändäi“. Nicht auszudenken, wie die Szene verlaufen wäre, wenn ich in meiner Arglo-sigkeit mangelhaft entcodifizierte Unterwäsche getragen hätte!!! Die Piepserei hätte nicht aufgehört, auch wenn ich barfuss und fröstelnd in blossen Unterhosen am Entcoder hin und hergeflitzt wäre. Gewiss hätte das eine für den Leser amüsante Fortsetzung dieser Ladendiebgeschichte gegeben. Hoffentlich bringt mit das Christkind etwas anderes auf Weihnachten!

Mit einem Lachen auf den Stockzähnen und der Losung „Besser as-äs Bäi pbrochä!“ Bis bald! Ihr Pankraz.

...und plötzlich piepst es an der Kasse (2)

oder

Wie sich nicht nur die Sicherheitsdienste um eine

Antwort bemühten

Falls Sie sich an meine Ladendiebstahlgeschichte erinnern (Dies und Das 28. 10.2010) … sie geht noch weiter.

Mittlerweile sind weitere Kundinnen und Kunden mit Gepiepse an der Kasse verschiedener Einkaufsfilialen aufgehalten worden, die Kleider aus einer anderen Ladenkette trugen. Sie können sich vorstellen: man ist Zentrum, steht im Ver-dacht etwas geklaut zu haben, und wird unter wachsender Zuschauerzahl auf Herz und Nieren untersucht, weil die Dame an der Kasse den Sicherheitsdienst, die ja auch nur ihre Pflicht tun, anrufen musste. Man hat den Eindruck, die Schadenfreude der Zuschauer über einen geschnappten Schelm scheine grösser zu sein, als das Bedauern mit einem fälschlich verdächtigten Ladendieb.

Nachdem weitere „Fälle“ bekannt wurden, habe ich die erwähnte Glosse an den Generaldirektor jenes Unternehmens geschickt, das mich gefilzt hatte, quasi als Versuchsballon wie man im heutigen modernen Management mit unschuldig der Peinlichkeit ausgesetzten Kunden umgeht. Dazu verfasste ich einen betont net-ten Brief und lud ihn ein, mit seinem Verwaltungsrat oder anderen Gremien zur Abwechslung mal in Glarus eine Sitzung durchzuführen und offerierte persönlich eine Führung. Natürlich fügte ich gleich bei, ich könne mir vorstellen, der Ge-neraldirektor habe anderes zu tun, als Bagatellfällen wie dem meinen nach-zugehen. Ich sei aber durchaus auch glücklich, wenn er den Fall einem seiner „Kardinäle, Erzbischöfe oder Prälaten“ weiterleite. Und oho! Hut ab über die Re-aktion! Lassen Sie mich berichten.

Nach einigen Tagen surrt das Telefon. Der Sicherheitsboss des Geschäftsrayons, dem auch das Glarnerland zugeteilt ist, entschuldigt sich mit kaum zu über-bietender Korrektheit und Höflichkeit und schlägt einen Gesprächstermin im Glar-nerland vor, bei dem er die Hintergründe von Pannen bei Überwachsungs-systemen erläutere. Selbstverständlich sage ich gerne zu. Er ergänzt, wenn ich einverstanden sei, würde er auch den Sicherheitsbeauftragten der „Verursa-cherfirma“, bei der ich die verdächtige Bluse gekauft hatte, gleich auch mit-nehmen. Sehr gerne, soviel Aufwand beschäme mich ja geradezu.

Am 22. Dezember 2010 um 9 Uhr treffen wir uns zu Kaffee und Gipfeli zum Infor-mationsgespräch. Es stellt sich heraus, die beiden Unternehmen hätten dasselbe Überwachsungssystem mit der gleichen Radiofrequenz. Mit dieser Methode er-kennt ein Sender eine im Kaufgegenstand angebrachte, winzige Sonde. An der Ladenkasse „entcodifiziert“ die Verkäuferin beim Einlesen diese Sonde und er-fasst den Kaufgegenstand für die elektronische Abrechnung. Der Kunde bezahlt, alles hat seine Ordnung. Wird dieser Kreislauf von Senden und Empfangen ge-stört, so dass die Sonde nach wie vor reflektiert, piepst das Alarmsystem beim Passieren der hohen Metallbügel. Dasselbe passiert, wenn ein Gegenstand ge-klaut und vorbeigeschmuggelt werden will.

Probleme treten auf, wenn die im Kaufgegenstand angebrachte Sonde nicht richtig „entcodifiziert“ wurde. Das kann geschehen, wenn die Verkäuferin in der Eile den Gegenstand nur halbbatzig über das Magnetfeld zieht. Es könne aber auch sein, dass sich die Sonde (ich nenne sie laienhaft einfach so) gewis-sermassen „reaktiviert“ und dann piepst es halt bei der nächsten Kasse.

Die Herren berichten von ihrem Job als Sicherheitsprofi, einem breiten Bereich von der Warensicherung bis zur Ladenkasse, vom Notausgang bis zur Feuer-sicherung. Sie sind Vollprofi und ständig unterwegs. Sie tauchen manchmal auch unangemeldet in den vielen Filialen auf. Nun versuchen sie mir, die Warenüber-wachungssysteme kurz zu erklären. Aktuell seien elektromagnetische (EM), radiofrequente (RF) und akustomagnetische (AM) Systeme. Zu unterscheiden seien die Technologien nach Zuverlässigkeit, Sicherheit, Durchgangsbreiten und Erkennungsraten (pic rate). Dabei sicherten EM-Systeme die kleinsten Durch-gangsbreiten, RF-Systeme Durchgangsbreiten bis 230 cm und AM - Systeme sogar bis 400 cm Breite zwischen zwei Antennen ab… und viel weiteren technischen Details, die ich hier nicht wiedergeben kann. Das Ganze habe den Zweck, Diebstähle zu verhindern.

Leider, so bedauern die Herren, gebe es keine 100-%-ige Sicherheit und immer wieder unerwünschte Pannen. Derzeit laufe deshalb ein nationales Projekt, das an einer ständigen Verbesserung arbeite. Man sei also sehr bemüht, des uner-freulichen Zustandes, Herr zu werden, nicht nur zur Prävention und Ahndung von Diebstählen, sondern auch zur Vermeidung der Verärgerung „unschuldiger“ Kun-den. Es gebe aber auch menschliche Tragödien wie etwa Kleptomanen, krank-haft stehlende Leute, oder leicht demente ältere Leute, die wegen ihrer Ver-gesslichkeit in die Falle laufen. Auch Mitarbeiterdiebstähle gehörten dazu. Da-neben gebe es ganze Klaubanden, oft unter Jugendlichen, die daraus eine „Sport“ machten und den Kick suchten. Da seien die technischen Sicherheits-leute plötzlich mit psychologischen Fragen konfrontiert. Das Gespräch geht ins Detail und gewährt Einblick hinter die Kulissen grosser Verkaufsketten, ohne Geschäftsgeheimnisse preiszugeben. Schliesslich wird mir eine Flasche mit einem köstlichen Roten überreicht und mit einer Entschuldigung ergänzt. Dass sich später sogar noch der langjährige Präsident der regionalen Verkaufsgenos-senschaft herbei bemüht, ist eigentlich schon fast zu viel der Ehre, ergänzt aber das spannende Gespräch.

Doch der Fall zieht sich noch weiter. Weitere Fälle werden mir zugetragen. Verkäuferinnen verwarfen verzweifelt die Hände, als gleich es an zwei Kassen piepste. Eine Schuhverkäuferin berichtet, das Sicherheitsetikett würde auch in die Absätze eingebaut. Sie würden zwar mit einem Hammerschlag auf den Schuh, die Deaktivierung noch unterstützen; dennoch sei eine Dame mehrere Male problemlos passiert. Plötzlich erst nach mehreren Tagen hätte sich das Etikett leider wieder „reaktiviert“. Nobody’s perfect! Auch Sicherheitssysteme nicht.

Doch, ist es nicht in den meisten Lebensbereichen so ? Eine Minderheit von Fehlbaren ist Ursache für Schikanen für die Riesenmehrheit der Redlichen: Der Schilderwald im Verkehr, die vielen Gesetze und Vorschriften im Baubereich, die Lebensmittelkontrollen, die angenommene Ausschaffungsinitiative, die Abzocker-initiative… und die vielen Hürden, Klippen, Kontrollen im Kleinen im Alltag wie hier an der Ladenkasse.

Doch den Vogel der ganzen Diskussion schiesst das Christkind ab. Als ich am Heiligen Abend nach Hause komme, hängt an der Tür eine hübsche Tasche mit einer Tüte köstlichster Pralinés feinster Glarner Qualität mit einem Kärtchen: „Schöne Weihnachten! Die Scherendame, auch Leibesvisitatorin genannt.“ Punkt, und ein dickes Ausrufezeichen. Ich werde die nicht deutbare Unterschrift noch herausfinden und beim „Praliné-Christkind“ mit ein paar Blümchen auftau-chen! Wie schön ist es im Glarnerland, auch wenn es piepst!

Bis bald! Ä guäts Nüüs! Ihr Pankraz.

Samstag, 22. März 2025

Der besondere Journalist

ABS

Arnold Benedikt Stampfli ist heute 95 Jahre alt!

95 und er schreibt und schreibt und schreibt

Heute bin ich Gast bei einer ganz besonderen Persönlichkeit: ABS = Arnold Benedikt Stampfli in Rieden SG. Seit vielen Jahre sind wir befreundet.

Zu dieser Freundschaft kam es durch Beatrice Mäder-Bernet. Er war mit ihr herz-lich befreundet und nahm mit ihr an Veranstaltungen der Glarnerischen Staats-gerlichen Gesellschaft teil, die ich präsidieren durfte. Seine Freundin war vor vie-len Jahren Klassenkollegin der gleichen Seminarklasse in Rorschach. Eine blitz-gescheite Frau und hochfleissig, weshalb wir *Trix" in der pubertären Semina-ristensprache "ä Schanzchnochä" nannte. Sie ist leider vor wenigen Jahren ver-storben und ruht auf dem Friedhof in Gossau. ABS informierte mich und ich be-gleitete ihn auf ihrem letzten Gang.

Durch ABS lernte ich auch seinen bekannten Bruder Domherr Dr. Franz Stampfli kennen, der leider auch bereits verstorben ist. Dieser war auf dem Generalvika-riat des Bistums Chur in Zürich tätig. Er war eine selbstbewusst auftretende Autoritätsperson, aber privat ein äusserst humorvoller Mensch.

Ich bin gespannt auf die heutige 95. Geburtstagsfeier in Rieden SG:

Arnold B. Stampfli: Ein Journalist wie gerufen

Schon sein Vater war Journalist und hiess genauso wie er. Heute ist Arnold B. Stampfli 91 Jahre alt, wohnt allein in seinem ehemaligen Ferienhaus in Rieden, oberhalb von Uznach und Gommiswald. Und obwohl er schon lange pensioniert ist, schreibt er auf Anfrage noch immer.

Arnold Benedikt Stampfli ist eher unscheinbar. Aber er war stets ein akribischer Schaffer im Hintergrund. Bei Pressekonferenzen notierte er sich die Sachverhalte jeweils genau in seinem Notizbuch. Seine sorgfältige Arbeit und seine Freude an der Recherche ebneten ihm seine Laufbahn als Journalist.

Stampfli kam 1930 in St. Gallen zur Welt.

Sein Name war sozusagen Programm. Hiessen sowohl sein Vater, sowie auch sein Grossvater bereits Arnold Stampfli. Der Grossvater arbeitete sich dereinst vom Verdingbub zum Pöstler in St. Gallen hoch.

«Loki» kommt ins Kollegium

Seine ersten Jahre verbrachte Stampfli zusammen mit seinem jüngeren Bruder Franz in Zürich. 1946 ging er ins Kollegium St. Anton in Appenzell – ein räumli-cher Abstand zu seiner Familie, der ihm guttat. Dort erhielt er auch seinen Spitz-namen Loki. Seit jeher schlägt sein Herz nämlich für den öffentlichen Verkehr, und er besass auch nie ein Auto.

Über Umwege zum Traumberuf

Sein Wunsch war es schon früh, genauso wie sein Vater, Journalist zu werden. Daran hatte seine Mutter aber keine Freude. Arnold B. Stampfli studierte deshalb zuerst Treuhandel und Revision an der Hochschule St. Gallen HSG und absol-vierte ein längeres Praktikum bei der Spielkartenfabrik Müller & Companie in Neuhausen SH.

Doch es dauerte nicht lange, bis er angefragt wurde, als Journalist einzusprin-gen. 1956 fiel ein Journalist krankheitshalber aus und die «Die Ostschweiz» fragte ihn an, ob er nicht kurzfristig aushelfen könne.

Auf dem richtigen Weg

Ab diesem Moment spürte er: «Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg.» Nur gerade ein Jahr später wurde er nach Bern zu einer befristeten Korrespondentstelle be-rufen:

die Schweizerische Politische Korrespondenz SPK. Erneut musste er sich nicht bewerben.

Dort fiel er durch seine genaue Recherchearbeit auf. So zählte er beispielsweise am Abend, am Bahnhof vor Ort, wie viele Autos im Nachtzug nach Südfrankreich fuhren. Die genaue Zahl wurde dann morgens in der Zeitung gedruckt. Schon bald berief man sich auf seine Zahlen. Als man sich schliesslich wunderte, woher er immer seine Angaben bezieht, erklärte er: «Ich zähle die Fahrzeuge jeden Abend selber.»

Fleiss und kritische Recherche

Danach wurde er von der Zeitung «Hochwacht» in Winterthur angeworben. Nach einem kritischen Artikel über die Impfpflicht war Arnold B. Stampfli sehr über-rascht, einen Telefonanruf vom Präsidenten der Christlich Sozialen Krankenkas-se zu erhalten. Dieser bot ihm an, bei der Medienstelle der Dachorganisation der Krankenkassen «Das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen» in Solothurn einzusteigen.

Gerade diese Jahre dort blieben Arnold B. Stampfli als besonders intensiv in Er-innerung. Es wurden harte Auseinandersetzungen mit Verhandlungspartnern wie Ärzten und Apothekern geführt. Im Anschluss daran folgten aber immer gemein-same Mittagessen, bei denen man sich wieder versöhnte.

Der Weg führte ihn dann nach Basel und 1979 wieder zurück nach St. Gallen, als Informationsbeauftragter des Bistums St.

Gallens.

In diese Zeit fällt auch der tragische Tod seiner mittleren Tochter Agnes, die an Krebs erkrankte und daran starb.

Lebensabend im Ferienhaus

1995 zog Arnold B. Stampfli mit seiner Frau nach Rieden, in das ehemalige Fe-rienhaus seines Vaters, das er umbaute und bezog. Auch dort war er journa-listisch tätig, hielt in Rieden zwei Perioden lang das Amt des Vermittlers inne und war 20 Jahre lang Präsident des Verkehrsvereins Rieden VVR, sowie im Pfar-reirat, davon neun Jahre als Präsident.

2016 erlitt Arnold B. Stampfli einen Hirnschlag und erholte sich in der Reha Wal-zenhausen. Heute lebt er dank Spitex-Unterstützung noch immer selbständig

allein in seinem Häuschen, oberhalb der Kirche in Rieden.

Quelle:

https://www.srf.ch/radio-srf-musikwelle/lebensgeschichte/arnold-b-stampfli-ein-journalist-wie-gerufen

Mittwoch, 12. März 2024

Ein Grundsatzbeitrag von Peter Neumann

in

Reformiert GL

Kultur | Kanton Glarus

Fridolin - ein Heiliger mit ökumenischer Tradition

von Peter Neumann 14.03.2024

Der März ist traditionell der Fridolinsmonat. Wie heute noch die Traditionen über-konfessionell zu Ehren des heiligen Fridolins gelebt haben, darüber schreibt Pe-ter Neumann.

Seit der 600 Jahrfeier der Schlacht bei Näfels ist Bad Säckingen Partnerstadt von ursprünglich Näfels, heute von Glarus Nord. So wurde der Verschwisterungseid zwischen Bad Säckingen und der Gemeinde Glarus Nord im Jahr 2014 feierlich erneuert. Mit Bad Säckingen verbindet der Kanton Glarus durch unseren Landes-patron Fridolin enge Bande, die bis ins 6. Jahrhundert zurückgehen, sich also nicht nur auf unser Glarner Wappen beziehen. Man denke nur an die Legende rund um den heiligen Fridolin.

Die Fridlini in Bad Säckingen

Alljährlich am Sonntag nach unserem Fridolinstag am 6. März besuchen Abord-nungen von Kanton, der Gemeinde Glarus Nord, Geistlichkeit und der Verein Freunde von Bad Säckingen das Fest der Stadt Bad Säckingen zu Ehren des heiligen Fridolin: Die sogenannte Fridlini. Gefeiert wird zuerst mit einem Hochamt im Säckinger Münster, einer Prozession durch die Altstadt und dem Empfang der Stadt im Kursaal mit gesellschaftlichem Ambiente. Zelebriert wird das Hochamt von der katholischen Geistlichkeit mit einem hohen Würdenträger, das Fest ist je-doch überkonfessionell. Zu Gast sind die geladenen katholischen und evan-gelischen Pfarrpersonen aus der Region und dem Glarnerland.

Tradition in Bad Säckingen

Der Verein Freunde von Bad Säckingen lebt und fördert die Beziehung zwischen dem Glarnerland und der Stadt am Hochrhein im Jahreslauf. Das Jahr beginnt anfangs März mit dem Besuch des einleitend beschriebenen Fridolinsfestes. Sämtliche Teilnehmer werden von der Stadt nach dem Hochamt im Fridolins-münster und der Prozession im Kursaal zur offiziellen Begrüssung eingeladen. An der Prozession säumen je nach Wetter Hunderte von Schaulustigen die Strassen. Die Gäste werden am Mittag im Pfarrhaussaal verpflegt, die Mitglieder des Freundeskreises treffen sich mit ihrem Partnerverein in einem Gasthaus.

Tradition in Näfels

An der Näfelser Fahrt am ersten Donnerstag im April nimmt eine grosse Dele-gation aus der Partnerstadt am Bittgang teil. Diese Delegation wird jeweils von Vertretern des Gemeinderates Glarus Nord und unseres Vereins begleitet. Wäh-rend des Jahres organisieren unser Partnerverein und wir gegenseitige Besuche. Gemeinsame kulturelle Veranstaltungen, schulische Aktivitäten und Sportanlässe runden das Jahr ab und sind ein Garant für die Partnerschaft und die gemeinsa-me Ehrung unseres Landespatrons.

Der Verein Freunde von Bad Säckingen organisiert und begleitet die gemeinsa-men Anlässe und ist besorgt, dass die Freundschaft allseitig gelebt und gefördert wird. Unser Verein ist daher stets bemüht, engagierte Mitglieder zu finden, die an der Partnerschaft mit Bad Säckingen und dem aktiven Weiterleben dieser histori-schen, kulturellen und gesellschaftlichen Tradition interessiert sind.

Falls auch Sie mitwirken möchten, dann erreichen Sie den Vereinspräsidenten Peter Neumann unter folgenden Daten:

Telefon: 055 612 52 00, 079 430 63 72

Mail: peter_neumann@bluewin.ch

Die "Freunde von Bad Säckingen" waren diesmal mit dem brandneuen "Fridlischal" am Fridlini in Bad Säckingen, den Andreas Zimmermann angeregt hatte. Rechts im Blld Peter Neumann, Präsident, Autor des obigen Artikels (Foto: Karin Neumann).

Peter Neumann ist auch Mitglied des ev.-ref. Kirchenrats Glarus Nord.

Mittwoch, 19. Februar 2025

Ei,ei,ei...ein Bijou einer Ostereiersammlung

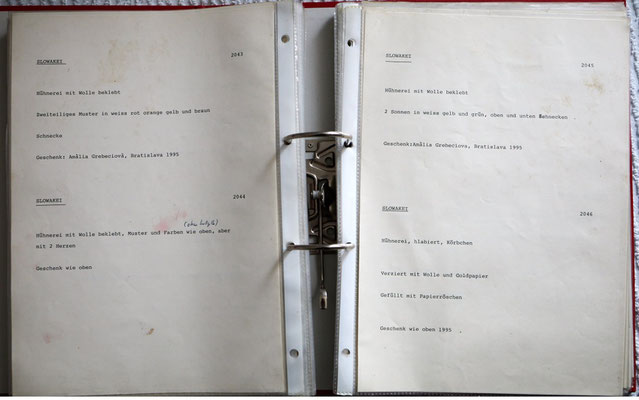

In solchen Kästen (insgesamt drei) ist eine einmalige und riesige Eiersammlung lebenslang zusammengetragen worden, und dann noch von einer Exilnäfelserin!

Die Vielfalt und künsterlsche Fülle sind einmalig. Man lasse sich von den fol-genden Bildern überzeugen.

Am Ende ist noch ein fein säuberlich geführtes Register mit Angaben über die ge-sammelten Eier. Die Sammlung ist viel grösser als oben abgebildet. Diese ein-malige Sammlung sollte erhalten werden können.

Wer hat eine Superidee, wo und wie diese Sammelstücke gehortet oder aus-gestellt werden könnten?

Eine Augenweide!

Samstag, 15. Februar 2025

Überarbeitetes Gemeindegesetz

kommt vor die Landsgemeinde

Neues Gemeinderecht stärkt die Gemeinden 12. Dezember 2024

Gestaltungsspielraum und Verantwortung der Gemeinden fördern:

Im Kanton Glarus schafft das totalrevidierte Gemeindegesetz eine neue, berei-nigte Grundlage für das Gemeinderecht

Regierungsratssitzung 10. Dezember 2024 •

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, das totalrevidierte Gemeinde-gesetz sowie eine Verfassungsänderung zuhanden der Landsgemeinde zur Zustimmung zu unterbreiten. Mit einer weitreichenden Neuordnung des Gemeinderechts wird der Gestaltungsspielraum und die Verantwortung der Gemeinden gefördert.

Verschiedene Gesetzgebungsprojekte und namentlich die Gemeindestruktur-reform im Jahr 2011 haben zu Anpassungen und Streichungen im Gemeinde-gesetz geführt.

Die nun vorliegende Totalrevision stellt es auf eine bereinigte, neue Basis. Es schafft die Grundlage für eine Stärkung der Gemeinden und ihrer Autonomie. Die Behandlung von zwei Memorialsanträgen an der Landsgemeinde 2023 setzte den Impuls dazu, das Gemeinderecht in wesentlichen Fragen neu zu regeln. Das neue Gemeindegesetz (E-GG) schafft Platz für neue Ideen ohne Bewährtes über Bord zu werfen.

Gemeindeversammlung oder Gemeindeparlament

Im Zentrum der Totalrevision steht die künftige Organisation der Glarner Gemein-den.

Sie können künftig zwischen den Formen eines Gemeindeparlaments oder einer Gemeindeversammlung wählen. Fällt die Wahl auf das Gemeindeparla-ment, stehen zwei Optionen offen; entweder stimmen die Stimmberechtigten über Geschäfte in ihrer Kompetenz an der Urne ab oder aber an einer Versammlung.

Der Regierungsrat sieht von einer Favorisierung einer Variante im Gesetz ab. Die Gemeinden sind selbst in der Lage, eine für sie passende Organisationsform zu finden und zu dieser Frage in einen Dialog mit ihrer Bevölkerung zu treten. Das E-GG enthält Regelungen, die die Vorteile der beiden Organisationsformen si-chern und mögliche Schwächen vermeiden können. Referenden sind nur gegen Beschlüsse des Gemeindeparlaments, nicht jedoch gegen Entscheidungen der Gemeindeversammlung zulässig.

Im Weiteren wurden keine unnötigen Regelungen aus dem bisherigen kantona-len Recht übernommen, die die politische Mitbestimmung erschweren könnten, wie etwa bestimmte Wahlvorschriften oder Zuständigkeiten für Budget- und Rechnungsabnahmen.

Wesentliche Inhalte und Änderungen im neuen Gemeindegesetz ...

Das Gemeindeparlament wird gegenüber seiner bisherigen Konzeption aufge-wertet und der Gemeindeversammlung gleichgestellt. Gemeinden wählen zwischen einem Organisationsmodell mit Gemeindeparlament (Parlaments-ge-meinde) oder mit Gemeindeversammlung (Versammlungsgemeinde).

In Parlamentsgemeinden entscheiden die Stimmberechtigten entweder an der Gemeindeversammlung oder an der Urne über Sachgeschäfte.

Urnenabstimmungen zu Sachgeschäften im Nachgang zu Gemeindeversamm-lungen sind nicht möglich.

Das fakultative Referendum bleibt einfach zugänglich; Fristen werden angepasst, die Anzahl benötigter Unterschriften bleibt unverändert.

Die Gemeinden bezeichnen die referendumspflichtigen Geschäfte; die Stimmbe-rechtigten sollen sich nur noch mit Geschäften von besonderer Tragweite oder entsprechendem Interesse zu befassen haben.

Die Geschäftsprüfungskommission wird gestärkt. Sie prüft die finanzielle und die sachliche Angemessenheit von Geschäften. Ihr obliegt die Recht- und Zweck-mässigkeitsprüfung.

Die Gemeindeversammlung wird weitgehend von Wahlgeschäften entlastet.

Eine geheime Abstimmung kann von einem Viertel der Versammlungsmitglieder beantragt werden.

Gemeinden fördern die Teilnahme an Gemeindeversammlungen namentlich, indem sie frühzeitig informieren.

... und eine Verfassungsänderung

Das neue Recht ermöglicht es den Gemeinden, für Ausländerinnen und Auslän-der das Stimmrecht und das aktive Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten einzuführen. Nicht möglich ist nach wie vor das passive Wahlrecht, da dieses das Schweizer Bürgerrecht bedingt. Mit passivem Wahlrecht ist gemeint, dass sich jemand selbst in ein politisches Amt wählen lassen kann. Das kantonale Recht schafft lediglich die Voraussetzungen dafür, das Ausländerstimmrecht einzu-führen, verpflichtet die Gemeinden aber zu nichts. Für diese Rechtsänderung ist eine Änderung der geltenden Kantonsverfassung notwendig.

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat,

die Verfassungsänderung und den Gesetzesentwurf der Land sgemeinde zur Zustimmung zu unterbreiten und das Postulat «Ausserordentliche Gemeinde-ver-sammlung nach zurückgewiesenem Voranschlag oder Steuerfuss» als erledigt abzuschreiben. Das Landratsgeschäft ist in der Geschäftsdatenbank des Landra-tes publiziert.

Gespannt darf man den "Memorialsantrag" für die diesjährige Landsge-meinde erwarten. Interessnt snd die landsratsinternen Diskussionen da-zu und schliesslich dessen Anträge, in der Regel mit dem Regierungsrat oder dann separat.

Das Hauptproblem der seit 2011 gelebten Gemeindefusion ist nach meiner unmassgeblichen Meinung, der Mangel einer gewissen begrenzten Teilautonomie in den Dörfern.

Die bestehenden "Dorfkommissionen" (dreiköpfig und vom Gemeinderat gewählt) haben ein paar ruf das Vereinsleben beschränkte Aufgaben und

Kompetenzen. Im übrigen sind die Entscheidungswege viel länger und mühsamer geworden.

Bad Säckingen hat das besser gelöst. Mit der Eingemeindung von drei Dörfern zur Stadt sind sog. "Ortsvorsteher" geschaffen worden, die für dorfinterne Angelegenheiten zuständig sind und die vom Volk gewählt werden. Dadurch werden die Exekutive und Verwaltung entlastet, obwohl ein gemeinsames Gesamtbudget für alle gilt. Der Gemeindepräsidente ist der Chef der "Ortsvorteher". Das Dorfleben ist so lebendiger. In unsern Dörfer sind die dorfinternen Strukturen geschwächt worden und mancherorts herrscht "tote Hose".

Dienstag, 4. Februar 2025

200 Jahre Sr. Maria Theresia Scherer (1825-1888)

Die Ordensgründerin wirkte auch in Näfels

Sr. Maria Theresia Scherer (Bild: Kloster Ingenbohl)

Sie wurde am 29. Oktober 1995 in Rom selig gesprochen.

Der Lebens- und Berufungsweg

von Schwester Maria Theresia Scherer

bis zum „Handschlag von Chur“

Erste Generaloberin der Barmherzigen

Schwestern vom heiligen Kreuz

(1825-1852)

Kindheit 1825-1841

Anna Maria Katharina Scherer wurde am 31. Oktober 1825 als viertältestes Kind von Karl Scherer und Anna Maria Sigrist in Meggen LU geboren und am gleichen Tag in Meggen getauft. Mangel bestimmte die Tages- und Lebensordnung der Familie Scherer. Sieben Kinder mussten ernährt werden.

Mutter M. Theresia schreibt in ihrem Gewissensbericht an Dr. Berlage: „Meine Eltern waren arm“. Als die Siebenjährige in die Volksschule eintrat, starb der Vater am 15. Februar 1833 an einer akuten Lungenentzündung. Am Beerdigungstag mussten die Kinder das Eltern-haus verlassen und wurden verteilt.

Katharina lebte fortan bis zum 16. Altersjahr im Haus zweier Onkel, die „eine tüchtige, sehr strenge Magd“ hatten. Freude am Religiösen wurde in ihr schon als Kind geweckt. Sie schreibt: "Zur Predigt, Christenlehre, zum Gottesdienste und zum Empfang der Sakramente bin ich immer gerne gegangen..." Und: „Ich war ausserordentlich heiter und froh, daher auch zu allen möglichen Kinderstückle bereit. In der Schule, unter Aufsicht des Lehrers war ich fleissig, sonst aber schwatzhaft, zerstreut und schlimm. Suchte und fand auch immer solche Mädchen, die ungefähr solche Anlagen wie ich hatten“.

Der Ortspfarrer hatte die Absicht, Katharina Scherer ins Bürgerspital zu schicken, um sie in Haushalt und Krankenpflege ausbilden zu lassen.

Luzern 1841-1845

Katharina kam 1841 nach Luzern. Das Bürgerspital wurde für Katharina Scherer zu einem Übungsfeld für die künftige grosse Aufgabe. Sie lernte hier, sich mit schwierigen Situationen anzufreunden. Die Arbeit bei Armen und Kranken entsprach ihr in keiner Weise. In Luzern wurde ihre physische und psychische Widerstandskraft geschult, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Gemeinschaftsgefühl wurden trainiert. In der Begegnung mit Not und Elend wurde ihre soziale Sensibilität und Phantasie geweckt. Katharina suchte in dieser Zeit nach geistiger und geistlicher Orientierung. In Luzern musste sie wahrscheinlich teilweise die re-ligiösen Übungen der Schwestern mitmachen, was ihr nicht behagte. In Erinnerung an diese Zeit schreibt sie: "Es fiel mir anfangs schwer, beständig Religiöses zu sehen und zu hören und dazu noch Kranke und Arme vor Augen zu haben". In kurzer Zeit musste eine Wende eingetreten sein. Es musste ein Strahl vom Himmel gewesen sein, der sie traf, denn sie sagt dazu: „Die Gnade siegte bald. Nach kurzer Zeit gefiel es mir dort, und ich begann auch vermehrt zu beten und öfter zu den heiligen Sakramenten zu gehen, zuerst alle vierzehn Tage, bald alle 8 Tage, als mein damaliger Beichtvater, Hochwürden Herr Professor Suter, mir die öftere heilige Kommunion in der Woche anriet und gestattete“.

Mit 17 Jahren legte Katharina Scherer bei P. Verekund OFMCap eine Lebensbeichte ab. In kurzem Abstand folgte der Beitritt zum Jungfrauenbund und zum Dritten Orden. Kaum zwei Jahre später machte sie nochmals eine Lebensbeichte: „Als ich vielleicht 18 Jahre alt war, legte ich wieder eine Lebensbeichte ab bei Jesuit P. Schlosser“. Dass sie sich nach 25 Jahren noch genau der Zeit und Umstände erinnert, müssen dies Momente des tiefgehenden Eingriffs gewesen sein. Aber für eine Standeswahl war sie noch nicht bereit. Die Meinungen anderer irritierten sie. Sie schreibt im Gewissensbericht: „Die einen meinten, ich solle ins Kloster gehen, wozu ich nicht die geringste Neigung hatte. Andere glaubten, ich solle und werde in den Ehestand treten, wofür ich nie gesonnen war, viel weniger als für den Ordensstand. Mich dünkte, der jungfräuliche Stand in der Welt so schön und erhaben“.

Der Entschluss zum Ordensleben, die Begegnung mit P. Theodosius Florentini und der Weg in die Neugründung von Menzingen In ihrem Suchen plante Katharina im Juli 1844 mit einer Freundin eine Wallfahrt auf die Rigi und nach Einsiedeln. In Einsiedeln sah sie sich wieder mit Fragen der Standeswahl konfrontiert: „In Einsiedeln kamen mir Gedanken über das Ordensleben, allein das wollte ich nicht und schlug sie aus. Ich ging zur heiligen Beicht bei P. Laurenz Hecht, mit dem ich bekannt war. Ich beichtete, wollte den Beichtstuhl verlassen, allein eine ‚eigene‘ – d.h. seltsame Kraft hielt mich zurück und das Gewissen sagte mir, ich solle mich mit dem Beichtvater über die Standeswahl besprechen...“ Dieser riet ihr zu beten und empfahl sie dem Unbefleckten Herzen Mariens, dessen Erzbruderschaft kurz zuvor in Paris errichtet worden war. Dort liess er für sie beten. Sie schreibt: „In kurzer Zeit war ich ganz fest fürs Ordensleben entschlossen, und zwar für einen tätigen Orden“. Lebenslang bleibt die dem Unbefleckten Herzen Marias dankbar zugetan.

Katharina Scherer dachte an einen Eintritt bei den Schwestern von Portieux, die seit 1843 in Luzern ein Waisenhaus mit Schule führten. P. Eduard OFM riet ihr, dort um Aufnahme nachzusuchen. Bereits plante sie die Reise ins Mutterhaus dieser Schwestern in Frankreich. Da kam P. Eduard zu ihr ins Bürgerspital und brachte die Nachricht, dass in der Schweiz eine ähnliche religiöse Frauengemeinschaft von P. Theodosius Florentini gegründet werde. Ihr gefiel dieser Gedanke, und so kam es zur denkwürdigen Besprechung mit noch unabsehbaren Folgen am Rosenkranzsonntag, 5. Oktober 1844, in Altdorf.

P. Theodosius musste sie von seiner Vision so sehr überzeugt haben, dass ihr die Warnungen und der Widerstand ihrer Verwandten gegen den Eintritt nichts ausmachten. Auch musste P. Theodosius realisiert haben, welch nach Fähigkeiten und Gesinnung vielversprechende junge Frau er vor sich hatte. Er erteilte ihr „nach einer kurz durchgemachten Prüfung in den Schulfächern“ die Erlaubnis zur Aufnahme. Am 1. März 1845 wurde Katharina Scherer nach Altdorf gerufen, wohin für kurze Zeit der Ort der Ausbildung verlegt worden war. Mit der etwas früher eingetretenen Rosa Winiger wurde sie ins Ordensleben eingeführt und für die Unterrichtstätigkeit vorbereitet.

Bereits im Juni rief Mutter Bernarda Heimgartner die Gruppe nach Menzingen zurück. Vorher hatte P. Theodosius die beiden am 27. Juni 1845 ins Noviziat aufgenommen. Mutter Bernarda gab ihnen nun im Auftrag von Pfr. Röllin neue Namen: Rosa Winiger bekam den Namen Sr. Aloisia und Katharina Scherer Sr. M. Theresia. Nach knapp 5 Monaten Noviziat feierte Sr. M. Theresia Scherer am Montag 27. Oktober 1845 in Wurmsbach Profess. Im Auftrag des Bischofs von Chur nahm Pfarrer von Haller in Galgenen die Gelübde der ersten fünf Schwestern ab. Die Schwestern erhielten das Ordenskleid mit Schleier, nach persön-lichen Angaben von P. Theodosius geschnitten und genäht. Da für Schwester M. Theresia das Noviziat nicht die vom Kirchenrecht vorgeschriebene Länge hatte, schrieb Dekan von Haller an den Gemeinderat von Menzingen: „Sie bleibt den Übungen des Noviziats unterworfen und ist mit ihrer Ausbildung beschäftigt“.

Als junge Schwester in einer besonderen Lebensschule (1845-1850)

Die ersten fünf Jahre nach der Professfeier stellten eine besondere Schule dar für die 20-jährige Sr. M. Theresia. Die mangelhafte Ausbildung sollte sie durch die Praxis und private Studien ergänzen. Viermal musste sie neu anfangen, d.h. mit einer andern Schwester zusammen eine Mädchen-Dorfschule halten. Am 2. November 1845 zog sie mit Schwester Feliciana nach Galgenen. Obwohl nur zur Aushilfe beigegeben, zeigten sich bei Schwester Theresia bereits hier ihre pädagogischen Fähigkeiten, so dass Dekan Haller sie als „geborene Pädagogin“ bezeichnen konnte. Aber für Sr. M. Theresia war die Situation keineswegs befriedigend. Schon bald wurde die junge Schwester „gewissensängstlich“, bekam viele innere Leiden, glaubte sich nicht genug abtöten zu können, meinte verloren zu sein etc. Diese inneren Konflikte waren auch Auslöser von körperlichen Beschwerden. Nach den Examen im Sommer 1846 kam Sr. M. Theresia nach Menzingen zu einer kurzen Erholung und hoffte, dass sie vielleicht jetzt zur Ausbildung dort bleiben könnte. Sie wurde von den Vorgesetzten als genügend vorbereitet gehalten, um selbständig Schule halten zu können. Am 12. November 1846 begleitete Pfarrer Röllin Sr. M. Theresia und Sr. Klara Schibli nach Baar, um dort die Schule zu übernehmen. Die Vorbehalte des Ortes gegen die Schwestern schwanden, sobald die Schwestern mit der Schule begonnen hatten. In der Neuen Zuger Zeitung erschien 1848 ein guter Bericht über die Schule in Baar: „Selbst die ehemaligen Gegner der Lehrschwestern konnten ihnen das beste Zeugnis nicht vorenthalten, und zum Beweise der Anerkennung ihrer wahren Verdienste um die Jugend, vertrauten sie auch ihre Mädchen der Leitung der Schwestern an“. Kaum hatte sich Sr. M. Theresia in Baar etwas eingelebt, rief der Gehorsam sie im Spätherbst 1847 mit der jungen Sr. Ignazia Schnellmann nach Oberägeri. wo sie drei Jahre Schule hielt. Über diese Zeit schreibt sie: „Meine grosse Ängstlichkeit verlor sich dort auch nach und nach, was ich viel dem guten Beichtvater zu verdanken hatte, dem ich mein Vertrauen schenkte. Auch hochw. Pater Superior setzte seine Leitung brieflich fort“. Es gelang ihr, die Depressionen zu überwinden und sich fallen zu lassen im Vertrauen darauf, dass ihr der Weg gezeigt würde. In die Oberägeri-Zeit fällt für Sr. M. Theresia die Lehrdiplomprüfung. Sie erhielt ein Diplom, das sie berechtigte, auf der Unterstufe zu unterrichten.

Aber wieder hatte P. Theodosius neue Pläne: Er schlug Sr. M. Theresia als Armenmutter in Näfels vor und sie wurde von der Armenkommission auch gewählt.

Als Armenmutter in Näfels 1850-1851

Auch wenn Sr. M. Theresia im Moment noch nicht den eigentlichen Schritt zur Caritas machte, wurde sie als Armenmutter in Näfels in ein neues Arbeitsfeld eingeführt, das sie nie mehr verlassen wird. Diese Aufgabe machte sie mit der ganzen damaligen Not armer Menschen bekannt. Sr. M. Theresia trat am 11. November 1850 als Jungfer Scherer ihre Aufgabe an. Die 25-Jährige stand allein da für eine Anstalt mit 50 Personen und eine „Industrieschule“ der Gemeinde von ca. 60 Mädchen. Mutter Bernarda berichtet im „Tagebuch“: „Sie hat eine schwere Aufgabe, denn in diesem Armenhaus waren die armseligsten Geschöpfe beiderlei Geschlechtes, sowohl dem Körper als auch dem Geiste nach, und im Hause selbst war nicht eine einzige Person, die sie auch ordentlich hätte ge-brauchen können. Überall sah man Armut und manches, was ich nicht nennen will. Hier konnte die gute Schwester wohl ihren Trost und ihren Muth suchen in der Erfüllung des Gehorsams und im Hinblick auf Jesus und in der Hoffnung der ewigen Belohnung... Hätten wir eine passende Schwester gehabt, ich hätte die liebe Schwester M. Theresia an einem solchen Posten nicht allein gelassen. Die löbl. Behörde versprach aber, ihr bald eine Gehilfin zu geben, was auch durch Vermittlung des hochw. P. Theodosius, welcher selbst auch hinreiste, geschah“.

Nach Ablauf der Vertragszeit kam Sr. M. Theresia Scherer für die Stelle nicht mehr in Frage. Sie durfte am 6. Oktober 1851 nach Menzingen zurück. Dort machte sie Exerzitien, übernahm dann an der Dorfschule in Menzingen die Un-terstufe. Die Ruhepause war kurz, denn in ihrem Gewissenbericht schreibt sie im gleichen Satz vom Wechsel nach Chur: „Man versetzte mich auf die Dorfschule in Menzingen, und am 1. März 1852 als Vorsteherin und zum Beginn des Institutes der barmherzigen Schwestern nach Chur“.

Der Schritt zum Dienst an Armen und Kranken

P. Theodosius hatte Mutter Bernarda im Februar 1852 um Sr. M. Theresia Scherer gebeten. Sie war die begabteste aller Schwestern, die das Institut zu bieten hatte. Dieses Mal konnte Mutter Bernarda begreiflicherweise nicht schnell einwilligen. Schliesslich aber gab sie die Einwilligung - wohl gegen ihren Willen – und stellte Sr. M. Theresia für den Neuanfang in Chur zur Verfügung.

Diese kam am Samstag, 5. März 1852, mit der Novizin Rosalia Seyband nach Chur. Bei ihrer Ankunft eilte P. Theodosius sogleich vom „Hof“ herunter. Er führte sie in seine Vision von einem Institut ein, in dem Schule und Caritas verbunden sind. Auch erklärte er ihr, dass er einen Spitalneubau vorhabe, wenn sie ihm zu helfen bereit sei. Sr. M. Theresia versprach ihm mit Handschlag „Treue, Hilfe und Beistand“. In diesem Moment muss die Berufung zur Caritas ihre Seele getroffen haben. In ihrem ganzen Leben findet sich kein Bedauern über diesen Wandel in ihrem Leben.

Quelle:www.scsc-ingenbohl.org ›

www.scsc-ingenbohl.org/wp-content/uploads/03_Mutter-M.-Theresia-Scherer.pdf

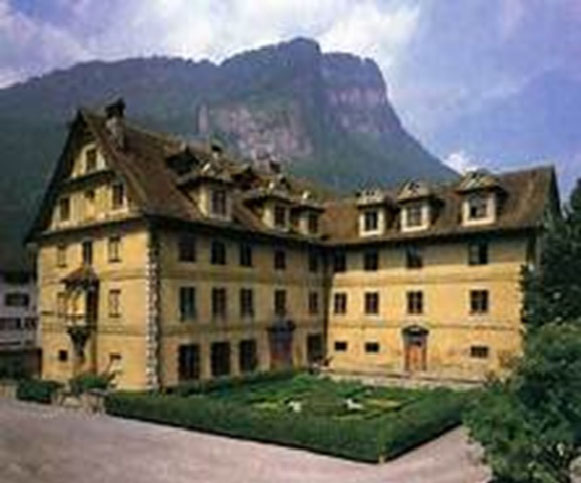

Freulerpalast, Archivbild: Hier wirkte Sr. Maria Theresia Scherer während rund zwei Jahren unter schwierigsten Bedingungen.

Br. Paul Zahner, Guardian des Franziskanerkloster hat vor Jahren eine intensive Forschung über das Leben der Sr. Theresia Scherer, unter anderem auch mit intensiver Quellensuche im Gemeindearchiv Näfels. Das Ergebnis ist in HELVETIA FRANCISCANA erschienen. In der gleichen Schrift ist der Briefwechsel zwischen Sr. Maria Theresia und dem Churer Bischof P. Theodosium Florentini OFMCap.

Informell wird der Brunnen im Garten im Freulerhof "Maria Theresia Scherer-Brunnen" genannt.

Gemeindeschreiber Hans Gallati sel. hat sich in den achtziger Jahren mit Herz-blut dafür eingesetzt, dass das Wirken der Sr. Maria Theresia Scherer im Freuler-palast sichtbar dargestellt werde und bekam die einhellige Unterstützung des Gemeinderates. Diesem Begehren wurde vom Stiftungsrat des Freulerpalastes nachgekommen und eine kleine Gedenktafel im Inneneingang vom Freulerhof zum Ostflügel angebracht.

Kloster Ingenbohl

Internationales Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz

Aus grosser Armut und Perspektivlosigkeit aus einem Bauernhof entstanden, entwickelte sich das Kloster Ingenbohl zum Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz. Der Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche gehören heute etwa 3’200 Schwestern in 17 Ländern an.

1865 übernahm Schwester Maria Theresia Scherer die Geschicke des Klosters und leitete die Gemeinschaft bis zu ihrem Tod 1888 mit viel Nachsicht und Güte. 1995 wurde Mutter Maria Theresia von Papst Johannes Paul II seliggesprochen.

Im Volksmund ist dieser Brunnen im Freulerhof der "Maria Theresia-Brunnen"

Sonntag, 2. Februar 2025

Santi Blasi

Halssegnen am Blasiustag

Blasiussegen gegen Halskrankheiten, ein uralter Brauch

Eine Mutter eilte mit ihrem Sohn in den Armen zum Kerke, bat den dort ein-sitzenden Arzt und Bischof Blasius um Heilung des Jungen, denn er hatte eine Fischgräte verschluckt und drohte zu ersticken. Durch Gebet und sein Eingreifen heilte Blasius den Jungen. So will es die Legende.

Nur wenig ist von dem Bischof des armenischen Sebaste bekannt; nach grausamer Folter - man zerfleischte ihn mit eisernen Kämmen - soll er um 316 enthauptet worden sein. Seine Verehrung ist dennoch ungebrochen, mehr noch: Er wird zu den 14 Nothelfern gezählt.

Nach den Messen am Lichtmesstag und am darauf folgenden Festtag des Heiligen (3. Februar) erbitten viele Gläubige den nach dem Heiligen der jungen Kirche benannten Segen.

"Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius be-wahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist."

So heisst die bekannteste Segensformel, die der Priester spricht, wäh-end

er mit zwei gekreuzten Kerzen vor dem Gläubigen steht.

Blasius von Sebaste

italienischer Name: Biagio

Name bedeutet: der Lispelnde / Stammelnde (latein.)

Bischof von Sebaste, Märtyrer, Nothelfer

* 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts in Sebaste, heute Sivas in der Türkei

† um 316 (?) daselbst

Blasius war von Beruf Arzt und wurde Bischof von Sebaste, das damals Haupt-stadt der römischen Provinz Armenien war. Unter Kaiser Licinius erlitt er der Überlieferung zufolge das Martyrium - wahrscheinlicher ist aber das Martyrium zur Zeit von Kaiser Diokletian.

Nach der Legende soll Blasius sich wegen der Christenverfolgung in einer Höhle versteckt haben, wo er von wilden Löwen, Tigern und Bären bewacht wurde. Vögel trugen ihm Nahrung zu, er segnete wilde Tiere und heilte ihre Verlet-zungen. Die Jäger fanden kein Wild mehr, da sich alle Tiere zu Blasius geflüchtet hatten. Aus dieser Einsiedelei heraus habe er sein Bistum geleitet.

Christus offenbarte Blasius dann eines Tages, dass die Stunde seines Martyriums gekommen sei. Er wurde trotz seiner tierischen Leibwache von Jägern verhaftet und vor den Statthalter Agricola gebracht, weigerte sich aber, die Götterbilder anzubeten, und wurde ins Gefängnis geworfen. Im Gefängnis soll er einen Jungen, der eine Fischgräte verschluckt hatte, durch sein Gebet vor dem Erstickungstod gerettet haben. Eine arme Frau, die durch Blasius' Gebet ihr vom Wolf geraubtes einziges Schwein zurück erhalten hatte, ernährte ihn, brachte Schweinskopf, Brot und Kerze - für ihn hatte sie das wieder erlangte Schwein geschlachtet. Sie erhielt den Auftrag, jährlich in seinem Namen eine Kerze zu seinem Gedächtnis zu opfern.

Durch seine Standhaftigkeit erbittert, liess der Statthalter ihm mit eisernen Wollkämmen die Haut zerfetzen. Sieben Frauen sammelten sein Blut, wurden auch festgenommen und mit Kämmen gemartert; als der feurige Ofen, in den sie geworfen werden sollten, vor ihnen erlosch, wurden sie enthauptet.

Nun wurde Blasius mit zwei Gefährten in einen Teich geworfen, in den Orthodoxen Kirchen werden die zwei als Kinder bezeichnet, zudem kamen noch die sieben Frauen als Märtyrerinnen hinzu.

Blasius machte das Kreuzeszeichen über dem Wasser, Christus erschien, und trockenen Fusses schritten sie an Land. Die Heiden aber, die es ihnen gleichtun wollten, ertranken.

Vor der Hinrichtung betete Blasius darum, dass alle, die ein Übel an der Kehle oder sonst ein Siechtum haben, Erhörung fänden, wenn sie in seinem Namen um Gesundung bäten. Eine Stimme vom Himmel versicherte ihm die Gewährung dieser Bitte. Mit den beiden Gefährten wurde er enthauptet.

Blasius' Verehrung ist im Osten ab dem 6. Jahrhundert als Patron des Viehs bezeugt. In Kappadokien wird er zusammen mit den Kirchenvätern dargestellt. Im Westen wird er seit dem 9. Jahrhundert als Patron der Ärzte und Wollweber verehrt, seit dem 14. Jahrhundert als einer der 14 Nothelfer.

Blasius' Gedenktag war bis zum 11. Jahrhundert der 15. Februar. Reliquien brachte 855 der Schutzvogt Wolfen nach Rheinau; von dort soll Findanus von Rheinau die Armreliquie 858 in die Albzelle übergeben haben, aus der sich dann das Kloster St. Blasien entwickelte.

Weitere Reliquien sind in Paris, in dem ihm geweihten Dom St. Blasii in Braunschweig und in Dubrovnik, wohin sein Kopf kam; dieser befindet sie sich, in Gold gefasst, zusammen mit weiteren Reliquien wie beiden Armen, einem Bein und einer Halsreliquie heute im Dommuseum. Der Überlieferung zufolge rettete Sveti Vlaho, wie er kroatisch genannt wird, 972 die Stadt vor einem drohenden Überfall durch die Venezianer. Andere Reliquien liegen in Maratea in Süditalien, wohin sie der Überlieferung zufolge durch einen Schiffbruch im Jahr 732 kamen, als sie eigentlich nach Rom gebracht werden sollten.

Auf das volkstümliche Wunder der Heilung des Jungen mit der Fischgräte geht seit dem 16. Jahrhundert der Brauch des Blasiussegens zurück, wobei zwei geweihte Kerzen gekreuzt vor den Hals gehalten werden, was bei Halsschmer-zen, Ersticken und anderen Halserkrankungen helfen soll. Das Segenswort lautet im Benediktionale: Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und allem Bösen oder Der allmächtige Gott schenke dir Gesundheit und Heil; er segne dich auf die Fürsprache des heiligen Blasius durch Christus, unsern Herrn.

Das Brauchtum, am 3. Februar sich den Hals segnen zu lassen, hat sich über Jahrhunderte gehalten; Februar ist der Monat, dem schon die alten Römer den Namen Februarius, Fiebermonat gegeben haben.

Der Blasiustag bezeichnete den Bauern das Winterende und wurde begangen, indem Kerzen geweiht, Wein, Wasser und Brot in seinem Namen gesegnet wurden. Junge Hühner und Gänse erhielten Blasiwasser und waren damit gegen Füchse geschützt, Hirten schnitzten den Namen des Heiligen in den Hirtenstab. Blasius gehört in die Reihe der 14 Nothelfer.

Attribute: Hechelkamm, Schweinskopf, gekreuzte Kerzen

Patron

- von Braunschweig, Dubrovnik - dem früheren Ragusa -, von Maratea und 79

weiteren Orten in Italien, von Caudete bei Albacete in Spanien;

- der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Blasmusikanten, Wollhändler, Schneider, Schuh-

und Hutmacher, Weber, Gerber, Bäcker, Müller, Maurer, Gipser, Steinmetze,

Seifensieder, Wachszieher und Nachtwächter;

- der Haustiere und Pferde;

- für eine gute Beichte;

- gegen Halsleiden, Husten, Kehlkopfkrankheiten, Diphterie, Blasenkrankheiten,

lähungen, Blutungen, Geschwüre, Koliken, Zahnschmerzen, Pest, Kinderkrank- heiten;

- gegen Sturm und wilde Tiere

Bauernregeln

St. Blasius ist auf Trab, / stößt dem Winter die Hörner ab.

Kerzensegen im Schnee / Palmkätzchenweihe im Klee!

Blasius ohne Regen, / folgt ein guter Erntesegen.

Autor

Joachim Schäfer - zuletzt aktualisiert am 07.10.2024

aus: Oekumenisches Heiligenlexikon

Bld: https://www.todocoleccion.net/arte-religioso/san-blas-obispo-sebaste-martir-grabado-decadas-1850-1860-buen-estado~x174522693

Sonntag, 19. Januar 2025

Unser Leben gleicht der Reise

Ursprung und Ausstrahlung des Beresinaliedes

von

Dr. Rudolf Küng

DIese Trouvaille wurde entnommen aus: Studentica Helvetica, Zeitschrift der Vereinigung für Studentengeschichte, Heft Nr. 80, Dezember 2024

Live-Version des Beresinaliedes: siehe unter

--> https://m.youtube.com/watch?v=KxnpHd0DldI&pp=ygUMYmVyZXNpbmFsaWVk

Hans Jakob Streiff: Beresina 1812

Streiff war langjähriger Präsident der Thomas Legler Stiftung Diesbach

Legler-Haus-Museum in Diesbach

Lebendige Erinnerung an Thomas Leglers Truppen sind die Beresina Grenadiere in Näfels, gegründet 1980

Samstag, 11. Januar 2024

Verschollene Fahne von General Bachmann

nicht wieder aus den Augen verlieren!

Im letzten März hat Fred Heer, Divisionär und ehemaliger Präsident der General Bachmann Gesellschaft von einer sensationell wieder entdecken Fahne einen Bericht in den Glarner Medien publiziert, den man nicht einfach übergehen sollte.

Dieser Artikel ist mir dieser Tage wieder vor Augen gekommen. Ich möchte ihn deshalb hier einrücken und ein Fazit ziehen.

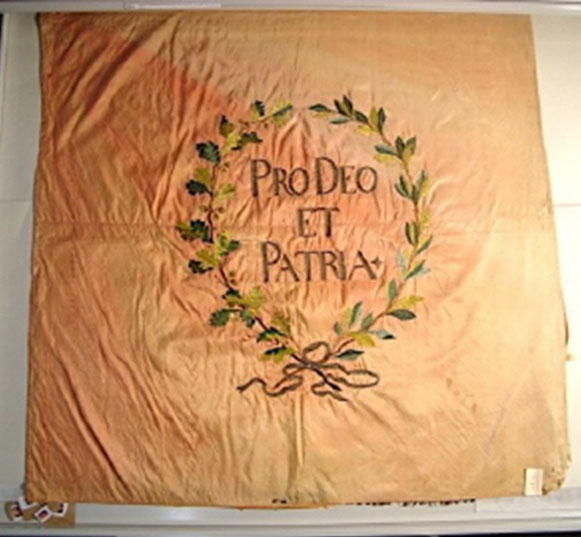

"Die verschollene Fahne des Generals

von

Fred Heer

Die seit Jahrzehnten verschollene Regimentsfahne von General Niklaus Franz von Bachmann (1740–1831) aus Näfels, über deren Aussehen sich die Gelehrten stritten, ist wieder aufgetaucht – nicht nur für die General-Bach-mann-Gesellschaft eine kleine Sensation!

General Bachmann kommandierte im 2. Koalitionskrieg (1799–1801) eines der vier Schweizer Emigrantenregimenter in österreichisch-britischen Diensten. Am 15. März 1800 übergab er in Schwabmünchen, einem Ort südlich von Augsburg, seinem aufmarschierten Regiment zwei in roter Grundfarbe gehaltene Fahnen.

Leider haben Zeitzeugen nur die Farbe, aber nicht das Aussehen der Fahne be-schrieben und seither stritten sich Historiker, ob schon damals ein freischwe-bendes weisses Kreuz oder ein Kranz aus Eichen- und Lorbeerblättern die Devise «Pro Deo et Patria», «Für Gott und Vaterland», zierten.

Bachmanns verstärktes Regiment stand im Sommer 1800 unter österreichischem Kommando im Rheintal, am Vorarlberg und Ende Jahr im Unterengadin im Ein-satz. Im Februar 1801 beendete der Frieden von Lunéville den Krieg und in der Folge wurden die Schweizer Regimenter in der Steiermark zusammengezogen und aufgelöst.

Wenn damals ein Regiment aufgelöst wurde, dann fanden nicht nur die die Sol-daten, sondern meistens auch ihre Fahnen den Weg zurück in die Heimat.

General Bachmann brachte seine Regimentsfahne, wie schon zuvor die pracht-volle Fahne aus dem Dienst in Sardinen-Piemont, nach Näfels. Auch nach seinem Tod blieb sie weiter im stattlichen Herrschaftshaus «An-der-Letz» in Familienbesitz.

1891 schenkte Frau Ida von Müller, die Urenkelin des Generals, die Fahne dem Historischen Verein des Kantons Glarus (HVG) zur Ausschmückung der Sala Terrena im Freulerpalast. Danach verlor sich ihre Spur und die Fahne galt als verschollen.

Nun ist das Rätsel um den Verbleib und das Aussehen der Fahne gelöst! Der renommierte Historiker und Alt-Staatsarchivar von Freiburg, Hubert Foerster, suchte seit langer Zeit nach dem verschollenen Feldzeichen. Zusammen mit Jürg Burlet, dem ehemaligen Kurator für Fahnen und Uniformen des Schweizer Nationalmuseums, ist er unzähligen Hinweisen nachgegangen. Ihre Recherchen liessen sie im Frühjahr 2023 vermuten, dass die Fahne noch immer im Freuler-palast in Näfels sein muss.

Im Herbst 2023 kam aus Glarus die überraschende Nachricht, dass sich das gesuchte Objekt im Landesarchiv befindet. Die Fahne konnte 1948 vom HVG von einem Herrn de Pacquement aus Paris erworben werden und seither be-fand sie sich tatsächlich im Freulerpalast.

Im Herbst 2012 wurde sie aus konservatorischen Gründen vom Museum des Landes Glarus dem Landesarchiv übergeben und im Inventar als «Bataillons-fahne General Bachmann» verzeichnet.

Das einst rote Fahnentuch ist heute stark verblasst und die Flugseite leicht ausgefranst. Aber nun ist klar, wie die Fahne ausgesehen hat, denn auf der Fiche ist vermerkt:

«Fahne des Regiments Niklaus von Bachmann. Rote Seide, beidseitig bestickt: Kranz mit Silber/Gold-Schleife, in der Mitte gotische Silber-stickerei mit dem Schriftzug «Für Gott und Vaterland», «Pro Deo et Patria». Dimension: 142 x 138 cm».

Mein Kommentar

Fred Heer gehören Komplimente und Dank. Die Veröffentlichung der verscholle-nen Fahne ist lobenswert. Ich hoffe, dass es Aktion auslöst bei verschiedensten Institutionen.

Allen voran

bei der General Bachmann Gesellschaft, die das Andenken an den ersten eidge-nössichen General pflegt und solche rare Requisiten aufgreift,

beim Stiftungsrat und der Museumskommission des Freuerpalastes

bei Departement für Bildung und Kultur des Kantons

bei der gemeindlichen Abteilung für Kultur

beim historischen Verein

bei der Glarnerischen Offiziersgesellschaft

bei den Freunde der Geschichte von Näfels

u.a.m.

Falls die Restaurierung nicht möglich oder an mangelnden Finanzen scheitern sollte, müsste unbedingt eine eindrückliche Fotografie im Bachmann Zimmer des Freulerpalastes angebracht werden.

Die Freund des Freulerpalastes u.a.m. haben es fertig gebracht für die Wieder-erstellung eines Freulerpalastmodells für Swissminiature im Tessin eine beacht-liche Summe zu sammeln.

Ich erwarte von der General Bachmann Gesellschaft, diese Chance zu Nutzen und falls sie es nicht aus eigener Kraft schaffen kann, Verbündete zu suchen.

Neujahr 2025

Trouvaile

Das Neujahrsgebet von St. Lamberti

von Christof Beckmann

Sein Neujahrsgebet von 1883 ist aktuell wie damals:

Pfarrer Hermann Kappen lebte von 1818 bis 1901 in Münster, war Pfarrer an der St. Lamberti-Kirche, Ehrenbürger der Stadt. Und schrieb nicht nur den Politikern damit einiges in die Stammbücher ...

Pfarrer Hermann Josef Kappen, geboren am 18. November 1818 in Münster, be-suchte 1830-1837 das dortige Gymnasium und nahm das Studium der Theologie an der Akademie Münster auf. Nach der Priesterweihe 1841 war er 1842-1843 Vikar, zweiter und später erster Kaplan und seit 1855 Pastor in Münster. Seit 1842 arbeitete er für das von C. Theissing in Münster herausgegebene „Sonn-tagsblatt für katholische Christen“ und war 1852-1861 verantwortlicher Redakteur des neben dem „Westfälischen Merkur“ und dem Paderborner „Westfälischen Volksblatt“ einflussreichsten Blattes im katholischen Westfalen.

1871 wurde der Publizist und Autor zahlreicher weiterer Schriften auch zum Stadtdechant ernannt, 1884 zum Ehrendomkapitular und 1891 zum päpstlichen Hausprälaten. Er starb am 28. Januar 1901 in Münster. 1882 hatte er sich mass-geblich für den Neubau des Turms der St. Lamberti-Kirche am Prinzipalmarkt eingesetzt, der nach dem Vorbild des Freiburger Münsterturms errichtet wurde.

Sein für den Neujahrsempfang 1883 in der Kirche St. Martini et Nicolai zu Stein-kirchen verfasstes Neujahrsgebet wird bis heute an vielen Stellen nachgedruckt. Der Text lautet:

„Herr, setze dem Überfluss Grenzen

und lass die Grenzen überflüssig werden.

Lasse die Leute kein falsches Geld machen,

aber auch das Geld keine falschen Leute.

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort

und erinnere die Männer an ihr erstes.

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit

und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche, die im öffentlichen Leben wohl tätig,

aber nicht wohltätig sind.

Lehre uns die Einsicht, wer reich im Portemonnaie ist,

ist nicht immer reich auch im Herzen.

Gib den Regierenden ein besseres Deutsch

und den Deutschen eine bessere Regierung.

Lass uns sagen, was wir denken

und lass uns tun, was wir sagen.

Also lass uns das auch sein,

was wir sagen und tun.

Herr sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen,

aber - bitte - nicht sofort. Amen.“

Dieses "Gebet" soll an der Silvesterpredigt 1833 erstmals gehalten wor-den sein.

General Bachmann kommandierte im 2. Koalitionskrieg (1799–1801) eines der vier Schweizer Emigrantenregimenter in österreichisch-britischen Diensten. Am 15. März 1800 übergab er in Schwabmünchen, einem Ort südlich von Augsburg, seinem aufmarschierten Regiment zwei in roter Grundfarbe gehaltene Fahnen. Leider haben Zeitzeugen nur die Farbe, aber nicht das Aussehen der Fahne beschrieben und seither stritten sich Historiker, ob schon damals ein freischwe-bendes weisses Kreuz oder ein Kranz aus Eichen- und Lorbeerblättern die Devise «Pro Deo et Patria», «Für Gott und Vaterland», zierten.

Bachmanns verstärktes Regiment stand im Sommer 1800 unter österreichischem Kommando im Rheintal, am Vorarlberg und Ende Jahr im Unterengadin im Ein-satz. Im Februar 1801 beendete der Frieden von Lunéville den Krieg und in der Folge wurden die Schweizer Regimenter in der Steiermark zusammengezogen und aufgelöst.

Wenn damals ein Regiment aufgelöst wurde, dann fanden nicht nur die Solda-ten, sondern meistens auch ihre Fahnen den Weg zurück in die Heimat.

General Bachmann brachte seine Regimentsfahne, wie schon zuvor die pracht-volle Fahne aus dem Dienst in Sardinen-Piemont, nach Näfels. Auch nach sei-nem Tod blieb sie weiter im stattlichen Herrschaftshaus «An-der-Letz» in Fami-lienbesitz.

1891 schenkte Frau Ida von Müller, die Urenkelin des Generals, die Fahne dem Historischen Verein des Kantons Glarus (HVG) zur Ausschmückung der Sala Terrena im Freulerpalast. Danach verlor sich ihre Spur und die Fahne galt als verschollen.

Nun ist das Rätsel um den Verbleib und das Aussehen der Fahne gelöst! Der re-nommierte Historiker und Alt-Staatsarchivar von Freiburg, Hubert Foerster, such-te seit langer Zeit nach dem verschollenen Feldzeichen. Zusammen mit Jürg Burlet, dem ehemaligen Kurator für Fahnen und Uniformen des Schweizer Natio-nalmuseums, ist er unzähligen Hinweisen nachgegangen. Ihre Recherchen lies-sen sie im Frühjahr 2023 vermuten, dass die Fahne noch immer im Freulerpalast in Näfels sein muss.

Im Herbst 2023 kam aus Glarus die überraschende Nachricht, dass sich das gesuchte Objekt im Landesarchiv befindet. Die Fahne konnte 1948 vom HVG von einem Herrn de Pacquement aus Paris erworben werden und seither befand sie sich tatsächlich im Freulerpalast.

Im Herbst 2012 wurde sie aus konservatorischen Gründen vom Museum des Landes Glarus dem Landesarchiv übergeben und im Inventar als «Bataillons-fahne General Bachmann» verzeichnet. Das einst rote Fahnentuch ist heute stark verblasst und die Flugseite leicht ausgefranst. Aber nun ist klar, wie die Fahne ausgesehen hat, denn auf der Fiche ist vermerkt:

«Fahne des Regiments Niklaus von Bachmann. Rote Seide, beidseitig be-stickt: Kranz mit Silber/Gold-Schleife, in der Mitte gotische Silberstickerei mit dem Schriftzug «Für Gott und Vaterland», «Pro Deo et Patria». Dimen-sion: 142 x 138 cm».

Dieser Tet und die Bilder ist entonmmen aus: www.glarus24.ch, Donnerstag, 28. März 2024

Dieser sensationelle Fund sollte nicht einfach zur Kenntnis genommen werden, sondern entsprechend zum Handel auffordern.

Mindestens sechs Ansprechpartner müssten aktiv werden:

1. Die General Bachmann Gesellschaft, die statutengemäss Andeknen an den

ersten eidgenössischen General sammelt und pflegt

2. Der Stiftungsrat und die Meuseuskommission des Freulerpalastes

3. Der Historische Verein des Kantons Glarus

4. Der Kanton Glarus Departement Bildung und Kultur

5. Die Freunde der Geschchte von Näfels

6. Die Gemeinde Glarus Nord

Möglicherweise müsste man auch an den Bund gelangen, Abteilung Kultur und das Landesmuseum.

Divisionär Fred Heer gehört ein faustdickes Kompliment für seine Inititive und die Publizierung dieses sensationellen Fundes! Er hat der General Bachmann Ge-sellschaft beantragt, die Fahne zu restaurieren.

Als NIchtfachmann weiss ich nicht, ob einer Restaurierung möglich ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, müssten die Fotoaufnahmen vergrössert im General-Bachmann-Zimmer des Freulerpalastes ausgetellt und kommentiert werden.

Do. 28. Mär. 2024

Am 16. Januar 1997 wurde das „Neujahrsgebet“ sogar im Deutschen Bundestag vorgetragen – und zwar in dieser Version:

Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lasse die Grenzen überflüssig werden.

Lasse die Leute kein falsches Geld machen, aber auch das Geld keine falschen Leute.

Nimm den Ehefrauen ihr letztes Wort und erinnere die Männer an ihr erstes.

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche Beamten, Geschäfts- und Arbeitsleute, die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind.

Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung.

Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen – aber nicht sofort.

Das alles ist frei erfunden.

Denn der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Lamberti in Münster, der 1883 Hermann Josef Kappen hiess und bisweilen auch ausdrücklich als Urheber genannt wird, hat den Text nicht verfasst.

Die Spurensuche nach dem tatsächlichen Ursprung führt vielmehr ins Berlin des späten Vormärz, genauer: in die Jahreswende 1847/48 – und zu einem Text, der noch kein Gebet, sondern säkulare Prosa war und auch deutlich schärfere, vor-revolutionäre Botschaften vermittelt hat. Wer wann daraus das Plagiat des „Neujahrsgebetes“ fertigte, ist unklar. Vieles deutet darauf hin, dass es über-raschend jungen Alters ist. Aber dazu später mehr...

Hermann Kappen als in der Lokalgeschichte durchaus prominenter Pfarrer taucht in der örtlichen Berichterstattung wiederholt auf, aber über mehr als fünf Jahr-zehnte nicht in Verbindung mit einem „Neujahrsgebet“.

An jenem 3. Januar 1998 heisst es auf der Titelseite der WN: „Jetzt tauchte ein eigenwilliges Neujahrsgebet wieder auf, das er (gemeint ist Pfarrer Kappen, G.S.) zum Jahreswechsel 1882/83 gesprochen hat.“

Der ausführliche Bericht im Innenteil beschreibt unter anderem die Fundum-stände, die einer unfreiwilligen Komik nicht entbehren. Denn in dem Bericht wird kein Pfarrer, keine Historikerin und kein Archiv-Mitarbeiter, sondern ein pensio-nierter Konditormeister aus Rheine vorgestellt. Er habe das Neujahrsgebet „zum Eintritt in das Jahr 1997“ in Umlauf gegeben.

Die ursprüngliche Fassung Kappens sei „in den Akten der Lambertipfarrei abge-heftet“, heisst es dort. Zwischen den Zeilen wird damit unterstellt, der Konditor-meister habe es in ebendiesen Akten gefunden. Eine Abbildung des angeblichen Dokumentes fehlt in dem Bericht ebenso wie eine rückversichernde Bestätigung seitens der Pfarrgemeinde oder des Bistumsarchivs.

In die 1990er Jahre führt auch eine Abfrage in der Pressedatenbank „Genios“. Dort lässt sich das „Neujahrsgebet“ erstmals in einem Artikel der Rhein-Zeitung vom 6. Januar 1999 nachweisen, also ein Jahr nach dem oben genannten Artikel in den Westfälischen Nachrichten. Ältere Belege mit belastbarer Datumsangabe konnte ich bislang nicht finden (Sollte jemand eine ältere Quelle kennen, würde ich mich über einen Hinweis freuen: gisbert.strotdrees@wochenblatt.com).

Derzeit deutet alles darauf hin, dass das „Neujahrsgebet des Pfarrers von Lamberti“ – mit ebendieser Zuschreibung auf den münsterischen Geistlichen und auf das Jahr 1883 – in den 1990er-Jahre in die Welt gesetzt worden ist. So scheint es am Ende, als sei die Liste der urban legends, der frei erfundenen modernen Märchen, um ein schillerndes Stück länger geworden. In dieser Liste ist bekanntlich „dem Überfluss keine Grenzen gesetzt“.

Quelle:

https://www.alltagskultur.lwl.org/de/blog/das-gefaelschte-neujahrsgebet-des-pfarrers-von-st-lamberti-1883/

Mein Kommentar:

Eine kuriose Geschichte die sich trotz aller Ränke und Schwänke auch 2025 ge-nüsslich und mit Schmunzeln liest.

Ja, überhaupt - erlaubt sei die Frage, ob nicht alles Gesagte schon irgendwann gesagt worden sei oder eben frei erfunden ist...

**************************************

"Agätäbroot und Füürälihäiss"

**********************************

Mittwuch, 29. Oggtober

Machsch ä Fähler, mach wenigschtens kä nüüä.

Oggtober odr Wii-Munet

Fascht gar bis dä uusgäänds Oggtober hätt’s dä Schpinnmuggänetz äm Schober.