Donnertag, 9. Januar 2025

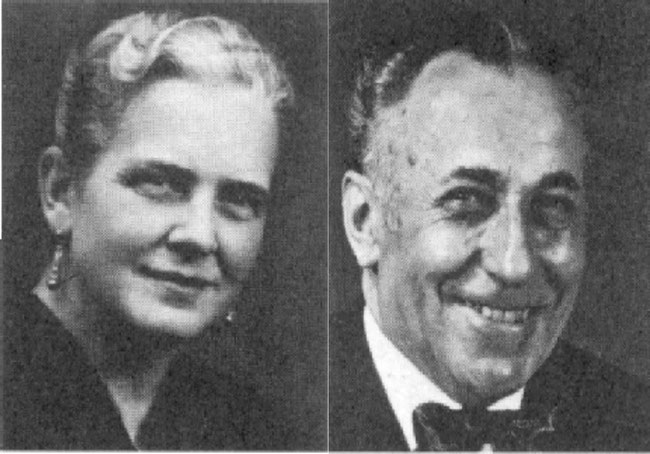

Andenken an Sepp Ochsner

Leider nahm die gern gelesene Rubrik meines Freundes Sepp Ochsner am 28. Oktober 2024 durch seinen Tod ein jähes und bitteres Ende. Ein liebe Freund-schaft, die auf unsere Einsiedler Zeit zurückgeht und wieder aufleben durfte, bleibt über seinen Tod hinaus als Lebensqualität und Erinnerung im Kopf und im Herzen.

Heute hat mir seine liebe Lebensgefährtin Bernadette den Nekrolog und eine Er-innerungskarte zugestellt. Unvergessen ist die sehr würdig und verinnerlicht ge-staltete Trauerfeier durch Pfarrer Kurt Vogt in der St. Martinskirche in Schwyz.

Ein stiller Gruss und ein bleibendes Andenken sollen diese letzten Einträge in seiner Rubrik sein.

Erinnerungsbild aus seinen guten Zeiten als vielseitiger Sportler - Sepp in seinem Element

Das Schicksal verteilte mir die Karten,

aber gespielt habe ich damit.

Sepp Ochsner

21. Februar 1942 - 28. Oktober 2024

Danke vielmal, dass wir uns kennen durften.

Sonntag, 29. September 2024

Oktober 2024

Mit dem Monat Oktober sind wir endgültig und spürbar jahreszeitlich in den Herbst eingezogen. In Einsiedeln wohl die schönste Jahreszeit.

Mit dem Rosenkranzsonntag, meist um Mitte Oktober, versiegten die Pilgerströ-me. Man war als Einheimischer wieder eher unter sich und die Unterländer litten unter dem Nebel, während wir auf rund 1000 Meter Meereshöhe in der immer schwächer werdenden Sonne hockten. Obwohl in der trockenen und klaren Luft die Sichtverhältnisse unvergleichlich gut waren, traf dies bei der Sichtweise auf Politik und Weltgeschehen nicht immer zu.

Da erinnere ich mich an einen Tag im Hotel St. Georg, wo nur Ochsner sassen und wir das zahlenmässig überlegene Geschlecht der Kälin zu Statisten werden liessen. Da war der Wortführer und Wirt Dominik Ochsner. Dann seine drei Brü-der: Emil, Verleger der Druckerei Waldstatt und wegen seines grauen Spitzbartes „Silberstruss“ genannt, Stefan, der Nähmaschinen „Bernina“ Vertreter mit dem geläufigen Übernamen „ZickZack“ und noch der Alois „Wisel“, FIS-Sprungrichter, weshalb daneben seine Tätigkeiten auf der Bank (1) und als Schwiegersohn im Café Merkur geradezu verblassten. Und da wurde mir noch und immer wieder gesagt, dass sie vier eine der besten Staffeln (Langlauf) der Schweiz gewesen seien.

Da spielte auch der von ihnen so gehätschelte Einsiedler-Dialekt keine grosse Rolle mehr. Man hatte schließlich im Tessin „Dienst“ gemacht und entschied sich für den einprägsamen Mannschaftsnamen „Quattro fratelli“!

Da ich bereits massiv von den Gedenktagen an Heilige abgewichen bin, fahre ich ungefähr im gleichen Stil fort.

Da wäre am 1. Oktober der Tag vom heiligen Remigius. Remigius, geboren im Jahr 437 n. Chr. und gestorben am 13. Januar 533 in Reims und dort bestattet. Remigius war ein aus gallisch-römischen Adel stammender Bischof im Osten des heutigen Frankreich. Er wurde bekannt durch die Taufe des Merowinger Königs Chlodwig I. und wird als einer der grossen Heiligen des fränkischen Volkes ver-ehrt. Im Kloster Einsiedeln hatten wir auch einen Pater Remigius, er stammte nicht gerade aus dem Adel der oberen Langrüti. Er war aber dorfbekannt und beliebt. Er war Religionslehrer und Präses der Blauringmädchen. Auch besass er in seinen Gemächern eine Modelleisenbahn und machte dort Vorführungen für Buben und Mädchen und auch Erwachsene. Die Bahn war 275 cm x 140 cm gross! Als „Eisenbahner“ war sein erster Halt allerdings im Spital Glarus, wo er an einem Donnerstag, 17. Juli 1930 geboren wurde. Seine Eltern waren Josefina und Meinrad Lacher – Schwitter. Der Vater stammte von der „Eintracht“ im Viertel Egg bei Einsiedeln. Der Neugeborene soll so schwächlich gewesen sein, dass er sofort und unmittelbar nach der Geburt getauft wurde. Getauft wurde das Knäb-lein auf den Namen Rembert und dies, weil ein Kapuziner in Näfels so hiess. Einsiedeln, der Heimatort seines Vaters (und auch seiner) war gar nicht die Liebe auf den ersten Blick, Aber nach dem Umzug nach Einsiedeln blieb da keine Auswahl. Also im Anschluss an die obligaten Schulen der Einzug im Kloster bei den Stiftschülern. Den weiteren Verlauf kann sich jeder denken und so wurde aus dem Lacher Rembert der Frater und später Pater Remigius.

Seine Primiz (1. Messe) feierte er am 30. Juni 1957, sinnigerweise am Tag der Glarner Landeswallfahrt. Am 24. Jänner 2023 endete die irdische Bahnreise von Remigius. Als Vikar, Religionslehrer und begnadeter Sänger (Salve Regina) bleibt er den Einsiedlern in Erinnerung.

Gruess und bliibed gsund

Sepp

P. Remigius Lacher OSB, Kloster Einsiedeln

Eine ergänzende Nachbemerkung

P. Remigius Lacher, genannt "Remigi" war unter den Einsiedler Göiflä auch be-kannt wegen seiner "Pfiff"-Geschichten. Jeweils vor den Ferien las er im Reli-gionsunterricht eine selbstverfasste "Pfiff"-Geschichte vor, die angeblich die Kin-der, meist Fünft- oder Sechstklässler, mit grosser Spannung hörten. "Remigi" war einige Jahre im Gross Pfarrvikar. Er war öfters auch in seiner ursprünglichen Heimat in Glarus zu Gast. Er zelebrierte mit, als in den sechziger Jahren die neue Fridolinskirche eingeweiht wurde.

P. Remigius war zu meiner Einsiedler Zeit als Rektor der Schulen des ganzen Be-zirks Religionslehrer in den Pavillons an der Nordstrasse.

Wir trafen uns öfters. Geblieben ist eine ganz besondere Tradition. Immer nach der feierlichen Engelweihe (grosser Lichterbrauch am 14. September) trafen wir uns vor dem Kloster und begaben uns ins Hotel "Drei Könige" zu einem gemütlichen Schlummertrunk. Dabei erzählte er gerne von seiner Jugend in Glarus. Er war auch Klosterschüler bei den Kapuzinern in Näfels gewesen.

Nach dem Tod von P. Remigius anfangs des letzten Jahres widmete ich ihm auf dieser Homepage "www.hauserfridolin.ch" mit dem Bild der Woche 24. Januar 2023" (herunterscrollen) einen Eintrag.

PS: Sepp Ochsner ist derzeit im Spital Schwyz und liess mir dennoch diesen Bei-trag zukommen. Die besten Wünsche für gute Besserung und baldige Heimkehr fliegen ihm zu. Härzlichä Dangg, liäbä Fründ Sepp!

Mittwoch, 28. August 2024

September 2024

https://helvetia-catholica.blogspot.com/2006/03/die-hl-verena-fest-1-september.html

Der Sommer geht zur Neige. Am 22. September ist Tag und Nachtgleiche, also Herbstanfang. Vielerorts erfreuen die verschiedenen Märkte und Chilbenen die Leute. Bei meiner Suche nach einer Heiligen stiess ich auf Verena am 1. September. Verena ist die Stadtheilige von Solothurn. Die Legenden berichten, wie Verena um 300 herum der Thebäischen Legion des Mauritius, aus dessen Sippe sie stammte, bis nach Mailand gefolgt und dort gefangene Mitchristen ernährt und bestattet habe. Als sie dann aber von der Enthauptung des Mauritius und seiner Gefolgschaft in Augaunum – dem heutigen St. Maurice im Wallis – hörte, zog sie dorthin, um auch diese christlich zu bestatten. Als dies geschehen war, sei sie nach Solothurn weitergezogen, wo inzwischen auch Ursus und Viktor den Märtyrertod erlitten hatten. Sie lebte dann als Einsiedlerin in einer Höhle, in der später nach ihr benannten Verena-Schlucht. Dort wurde sie bald aufgrund ihrer heilenden Kräfte vom Volk als Heilige betrachtet. Später wurde Verena vom römischen Landpfleger gefangen genommen. Erst als der Mann selber erkrankte und von Verena geheilt wurde, kam sie zwar in Freiheit, musste aber das Land verlassen. Daraufhin soll Verena auf einem flachen Stein (!) die Aare hinunter bis zum Rhein gefahren sein. Dort landete sie im römischen Kastell Tenedo, dem heutigen Zurzach. Von dort gibt es weitere wundersame Geschichten. Obwohl ich wintersüber fast Stammgast im dortigen Thermalbad bin, will ich nicht mehr weiter auf diese Heiligengeschichte eingehen. Wer meine Skepsis nicht versteht, versuche es doch mal, auf einem flachen Stein schwimmend, auf der Linth nur bis an den Walensee zu kommen.

Aber der Name Verena hat mich zeitlebens irgendwie berührt. Wahrscheinlich inspiriert von den Gotthelf Filmen, zu meiner Jugendzeit noch Hörspiele. Dem liebenswerten Vreneli bin ich nie begegnet, dafür kannte ich das „Anne Bäbi Jowäger“ sehr gut. Frau Kohlund, Margrit Winter, kam mit ihrem Belgischen Schäferhund zu mir in die Hundeschule, als ihr Mann Erwin in Einsiedeln am Welttheater Regie führte. Oft war auch Töchterchen Franziska dabei, Sohn Christian hingegen lief mir nie über den Weg. Ich mache mir heute Vorwürfe, warum ich Margrit nicht mehr ausgefragt habe zu ihrer Karriere. Was für ein Lümmel!

Ein anderes Vreneli, nämlich dasjenige ab dem Guggisberg, bzw. seine Ge-schichte, berührt mich bis heute. Eine Liebesgeschichte über Sehnsucht und Treue und das dazugehörende und zu Herzen gehende Lied. Stundenlang ver-brachte ich – zum Frust meiner Begleitung – im Gotthelfmuseum in Lützelflüh und natürlich zur Stärkung auch im „Bären“ in Eggiwil. Die gekürzte Geschichte vom Vreneli am dem Guggisberg habe im Internet der Gemeinde Guggisberg abge-kupfert.

Die Geschichte von Vreneli und Hans-Joggeli mag sich zwischen 1660 und 1670 zugetragen haben. Im Rodel der Einwohnerzählung von 1715 findet sich ein „Simes Hans Jaggi“ als Wittwer bei seinen Söhnen Hans und Jakob. Er war wohl aus dem Kriegsdienst heimgekehrt und wohnte zu Wahlenhaus „änet dem Bärg“, also hinter dem Guggishorn. Mit „Simelibärg“ ist wohl das Guggishorn gemeint.

Im Dorf Guggisberg am Fusse des Guggishorn, steht der stattliche Bauernhof „Linde“, wo das Vreneli wohnte. Leider verlor es früh den Vater. Der Ammann stand der Witwe mit ihrer minderjährigen Tochter mit Rat und Tat bei. Er hätte gerne durch eine Heirat seines Sohnes mit der „Linden“-Tochter die beiden schö-nen Höfe vereint. Aber zu spät. Vreneli hatte schon früh eine andere Wahl getroffen; es liebte den „Simes Hans-Joggeli“, Sohn des Simon, der „ännet dem Bärg“, also hinter dem Guggishorn in Wahlenhaus auf der Schattenseite, wohn-te. Dem wohlhabenden Ammanns-Sohn war der Kleinbauernsohn ein Dorn im Auge. Er wollte seine Ansprüche an die junge, hübsche „Linden“-Tochter dem ungebetenen Nebenbuhler handgreiflich kundtun und lauerte ihm eines Abends auf. Doch der Schattseitenbauer war stärker und der Ammanns-Sohn blieb nach einem unglücklichen Sturz bewusstlos liegen. Hans-Joggeli glaubte, der wäre tot. In seiner Verzweiflung floh er und liess sich in fremde Kriegsdienste an-werben. Das war für ihn die einzige Lösung, um einer Verurteilung zu entgehen. Zurück blieb Vreneli mit seiner Liebe, seiner Sehnsucht und seiner Treue.

Eine schön traurige Geschichte. Ich hoffe, Leserinnen und Leser mussten in ihrem Leben nicht Ähnliches erleben. Falls doch, zählt im Bett keine Schäfchen; hört auf meine Empfehlung und summt das Lied von Arthur Beul: „Am Himmel staht es Stärndli z Nacht“.

Gruess und bliibed gsund

Sepp

Vreneli Museum Guggisberg (Bild Sepp Ochsner)

Der Sankt Verenentag ist im Glarnerland "Chilbifeller" für die Chilbi in Niederur-nen.

Und dann gibt es das berühmte "Goldvrenenli" in der Schweiz.

Als Glarner verbergen wird natürlich unser "Goldvreni" "Vreni Schneider" lang-jährige Spitzenskifahrerin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin aus Elm auchnicht.

Montag, 29. Juli 2024

August 2024

DER HL. BARTHOLOMÄUS, ZWISCHEN ZWEI PFEILERN STEHEND, IN DER RECHTEN EIN MESSER HALTEND Aus: "Piccoli Santi", 1517 - 1527

MATERIAL

Kupferstich; aufgezogen und fest aufgelegt

ABMESSUNGEN

84 x 52 mm (Blatt)

STANDORT

Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett

REFERENZ

Inv. Nr. 212

DEPARTMENT

Sammlung: Druckgraphik, Italien, 15.-19. Jh.

COPYRIGHT

© Bildarchiv Hamburger Kunsthalle / bpk

Kalenderblatt August 2024

Am 16. Juli begannen dieses Jahr die Hundstage und enden nun bereits schon wieder am 27. August. Es ist allgemein bekannt, dass diese Bezeichnung nichts mit unseren Hunden zu tun hat. Als Hundstage werden die (normalerweise) heis-sen Tage im Sommer, genauer in der Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August bezeichnet. Namensgebend ist das Sternbild „Grosser Hund“ (Canis Major). Mit dem Viertel Gross am Sihlsee hat dieser Grosser Hund so wenig zu tun, wie wenn wir allenfalls singen: „Grosser Gott wir loben dich“. Da käme ich mir als bekennender Bennauer auf das Gröbste übergangen vor!

Die Zeitangabe für die Hundstage entstand im Römischen Reich. Der Stern Muli-phein stellt den Kopfanfang des Sternbildes dar, ist aber so lichtschwach, dass er erst bei voller Dunkelheit zu sehen ist. Sirius erscheint als hellster Stern bereits in der Morgendämmerung. Mit Aludra ist es dann vollständig aufgegangen.

Nun aber doch noch zu einem kalendarischen Heiligen. Bartholomäus (24. August) war einer der 12 Jünger Jesu. Viele Bibelinterpreten identifizieren ihn gar mit Natanael, einem gebürtigen Galiläer. Gemäss den Legenden kann vermutet werden, dass Bartholomäi ein Schriftgelehrter oder dessen Schüler war. Er soll den Glauben in Persien, möglicherweise auch in Indien verkündet haben. Dort hinterliess er eine hebräische Abschrift des Matthäus-Evangeliums. Schliesslich sei er in Armenien hingerichtet und enthauptet worden. Andere Quellen berich-ten, dass er beim Bruder von König Polymios, Astyages, in Ungnade gefallen sei. Dieser habe Bartholomäus gefangen nehmen, ihn mit Knütteln schlagen, bei lebendigem Leib die Haut abziehen und dann kreuzigen lassen. Ich frage mich, ob da nach dieser Tortur nicht eher ein Leichnam, denn ein noch lebender Mensch, gekreuzigt wurde.

Vom Beginn des 13. Jahrhunderts an trägt Bartholomäus in den Darstellungen immer das Messer. Die abgezogene Haut findet sich als feststehendes Attribut aber erst in den zahlreichen Darstellungen der folgenden Zeit. In Michelangelos „Jüngstem Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle in Rom gilt das Antlitz auf der von Bartholomäus getragenen Haut als Selbstbildnis Michelangelos.

Wo der Bartli den Most holt. Diese Redewendung ist seit dem 17. Jahrhundert literarisch nachweisbar. Für deren Entstehung gibt es eine ganze Menge an Er-klärungen. Eine besagt, dass diese Redewendung aus der Gaunersprache stammt und besagen will, dass man wisse, wo man mit dem Brecheisen (heute wohl Schusswaffe) zu Geld komme. Eine andere besagt gemäss einer nicht bi-blischen Überlieferung, dass der Bräutigam bei der Hochzeit zu Kanaa, an der mehr Wein herbeigeschafft werden musste, eben Barthel damit beauftragt habe. In meinem Fall hole ich das Gesöff lieber grad selbst im Keller und vermeide so jede Diskussion.

Der Bartholomäustag zählt zu den wichtigen Lostagen. An diesem Tag könne man das künftige Wetter erkennen, das vor allem für die Ernte von Bedeutung sei. Die Getreideernte sollte vorbei sein und mit der Obsternte könne begonnen werden.

Gruess und bliibed gsund

Sepp

Kleiner Nachtrag aus dem Oberseetal ob Näfels

Der Bartholomäustag, 26. August, war früher für die Alpheuer der Stichtag, ab dem sie oberhalb der Heuteilgrenzen heuen durften. Das Heu oberhalb dieser meist mit Steinen oder Schwirrren gekennzeichneten Obergrenzen der Heuteile (Heuteile waren die von den Heuern gepachteten Abhänge). Jeder Heuer musste einen Bürgen unterschreiben lassen, damit der Pachtzins auch gesichert war.

Nach alten Erzählungen war es verboten, je Familie mit mehr als einer Sense im "Wildheu" zu mähen. Offenbar war der Run auf Wildheu so gross, dass ein-schränkende Regeln notwendig waren.

Bartholomäus ist in Oberurnen Kilbifäller, d.h. am Sonntag nach Bartholomäus war jeweils Kirchweih oder Kilbi.

Mittwoch, 26. Juni 2024

Juli 2024

Diese Erinnerungsstelle steht an der SOB-Linie Biberbrugg-Einsiedeln in Stoss-rank / Bennauersteg. Sepp Ochsner war als Knabe Augenzeuge des fatalen und verhängnisvollen Unglücks am St. Anna-Tag, Samstag, 26. Juli 1947.

Solche Jugenderinnerungen begleiten einem bis zum Tod. Die Stele erinnert an die damals Verstorbenen. (Foto: Sepp Ochsner)

Maria und Mutter Anna, St. Anna Altar in der Hilariuskirche Näfels (uff dr Frauösiitä). Das Altarbild ist flankiert von Barbara (mit dem Turm), Margaretha (mit dem Wurm) und die dritte im Bundes ist in der Sakristei, Katharina (mit dem Radl) (Das san die drei heiligen Madel).

Im Oberbild ist Agnes abgebildet, das Bild malte Xaver Zürcher, Zug, (1819-1902) im Rahmen einer Kirchenrenovation.

Am 26. Juli feiert die katholische Kirche den Gedenktag Joachim und Anna, Eltern der Gottesmutter Maria.

Anna wird in vielen Schriften des 2. bis 6. Jahrhunderts als die Mutter von Maria und damit als Grossmutter von Jesus Christus angesehen. In den vier kanoni-schen Evangelien wird sie allerdings nicht erwähnt. Seit dem Mittelalter wird Anna als Heilige verehrt und auf vielfältige Art und Weise auch künstlerisch dargestellt.

Die legendarische Lebensgeschichte berichtet von ihrer Ehe mit Joachim. So soll Anna nach zwanzigjähriger kinderloser Ehe die spätere Gottesmutter Maria ge-boren haben. Nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche geschah die Emp-fängnis Marias als unbefleckte Empfängnis, das heisst, sie wurde zwar auf natür-liche Weise von ihrem leiblichen Vater gezeugt und von Anna empfangen und geboren, aber durch einen Akt göttlicher Gnade vor dem Schaden der Erbsünde bewahrt. Das ist einmal mehr so eine Stelle, wo sich bei mir als Christ Fragezei-chen einstellen.

Da hilft mir auch Calderons Welttheater, heuer wieder auf dem barocken Ein-siedler Klosterplatz aktuell, nicht viel weiter.

Bei der Rollenverteilung an das „Ungeborene Kind“ lässt sich der Meister wie folgt vernehmen: „Und du stirbst, eh du geboren“. Dann die kindliche Antwort: „Da ist meine Müh‘ gar klein“. Dann die meisterliche Konklusion: „Schuldlos, doch in Schuld geboren, bleibt dir Lohn und Strafe fremd“. Nur die Taufe, hätte es von der Schuld, vom Zustand der Erbsünde, in dem es gestorben war und tot geboren wurde, erlöst.

2007 wird Papst Benedikt XVI verkünden, dass es sich bei dieser Theorie um eine ältere, nicht vom kirchlichen Lehramt unterstützte theologische Meinung handle. Die Experten kamen zum Schluss, dass auch den totgeborenen, also ungetauften Kindern, „der Weg zum Himmel offen steht“. So tönt es für mich schon wieder besser und auch verständlich.

Nicht immer auf Verständnis bin ich gestossen, wenn ich anderntags erklärte, ich sei mit dem „Ungeborenen Kind“ versumpft. Wenn ich heute Buchhaltung mache, war ich fast mit der ganzen Menschheit im Ausgang, dem Bauer, dem Reichen, dem Bettler, bzw. einer Bettlerin, der Weisheit, dem König, dem Tod – nur mit der „Schönheit“ hats mir nie gereicht, die war gerade vergeben – „huere schad!“

Der Annatag vom Jahr 1947 hat sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. An diesem heissen Sommertag stiessen auf der Strecke Biberbrugg – Einsiedeln zwei Zugskompositionen der SOB in der unübersichtlichen Kurve beim Ben-nauersteg zusammen. Beim tragischen Unglück starben neun Erwachsene und ein vierjähriges Mädchen. 63 Personen wurden verletzt; davon 16 schwer.

Mein Vater rannte nach dem Knall aus dem Haus und ich sofort hinterher. Als mich die Mutter laut rufend endlich einholte, hatte ich schon einen Blick auf den aus dem Fenster hängenden, toten Lokomotivführer erhascht.

Oechslin Walter, der junge Bennauer Spitzenlangläufer, rettete sich mit einem Sprung ins Bachbett der „Alp“ hinab. Walter hatte, aus dem offenen Wagenfester schauend, den entgegenkommenden Zug im letzten Moment erspäht. Inzwischen leider dement, lebt Oechslin heute im Altersheim Gerbe in Einsiedeln.

Diesen Monat „Chrut und Chabis“ durcheinander. (M)eine Vergangenheitsbe-wältigung??

Gruess und bliibed gsund Sepp

Johannesaltar Hilariuskirche Näfels

Der Altar steht in der angedeuteten Taufnische. Früher stand auch der Taufstein in dieser Nische. Nach der Renovation in den siebziger Jahren wurde der Taufstein - ähnlich reformierter Kirchen - in den Mittelgang, unmittelbar vor der Treppe zum Chor aufgestellt.

Mittwoch, 30. Mai 2024

Juni 2024

Am 24. Juni ist der Gedenktag an Johannes der Täufer. Normalerweise wird eigentlich nicht der Geburtstag eines Heiligen gefeiert, sondern der Todestag, weil er da ins „ewige Leben“ eingegangen ist. Bei Johannes dem Täufer wird aber nicht nur der Todestag, nämlich seine Enthauptung am 29. August, gefeiert, sondern eben auch sein Geburtstag am 24. Juni. Johannes ist ein männlicher Vorname, der aus der Bibel übernommen worden ist und heisst übersetzt eigentlich „Gott ist gnädig“.

Johannes ist genau ein halbes Jahr vor Jesus als Sohn des jüdischen Priesters Zacharias und der Elisabeth geboren worden. Seine Eltern seien schon sehr be-tagt gewesen und Elisabeth habe keine Kinder bekommen können, weil sie un-fruchtbar gewesen sei. Eines Tages soll Zacharias im Tempel Erzengel Gabriel erschienen sein und habe ihm die Geburt eines Sohnes angekündigt. Weil Za-charias das nicht glauben wollte und vom Erzengel ein Zeichen für die Wahrheit der Vorhersage verlangt hat, ist er stumm geworden.

Anmerkung: Bin ich richtig in der Annahme, dass es vielleicht einigen von uns bei so einer Ankündigung auch die Sprache verschlagen hätte? Ich gestehe, mir jedenfalls ging es so, wobei meine damalige Freundin weder alt noch offensicht-lich unfruchtbar war. Die Ankündigung käme heute wohl auch nicht von Gabriel, sondern eher von der KESB.

Nun aber ernsthaft wieder zurück zu Zacharias: Der Erzengel hat aber Zacharias verkündet, dass er mit der Geburt seines Kindes seine Sprache wieder zurück-bekommen werde. So ist es denn auch geschehen. Erst als Elisabeth, von allen bestaunt, in ihrem hohen Alter das Kind geboren hatte, hat Zacharias wieder sprechen und erzählen können, was ihm im Tempel passiert ist.

Der weitere Lebenslauf des biblischen Johannes ist wohl den meisten bekannt. Also die Taufe von Jesus am Fluss Jordan und später bis hin zur Enthauptung auf Geheiss von Salome, der Tochter von König Herodes.

Der Name Johannes hat schon sehr früh in der christlichen Welt grosse Ver-breitung gefunden. Es ist darum nicht verwunderlich, dass sich viele Kurz- und Nebenformen dieses Namens gebildet haben. Johann kam so häufig vor, dass er als typischer Dienername abgewertet worden ist. Oft kommt Johannes auch in Verbindung mit einem zweiten Namen vor wie zum Beispiel in Johann Sebastian Bach oder Johann Wolfgang Goethe.

Die bekannteste Kurzform ist Hans. Der Name war im deutschen Sprachraum so beliebt, dass er auch in vielen Märchen und Volksliedern vorkommt, etwa im „Hänsel und Gretel, im „Hans im Glück“ und im Lied „Hänschen klein“. Er ist aber auch zu einem eigentlichen Gattungsnamen geworden wie Hanswurst, Hans-dampf in allen Gassen, Prahlhans und Schmalhans. Es gibt je nach Land die vielfältigsten Ab- und Unterarten für Johannes, da wäre bei uns eben "Hans", in Italien "Giovanni", in Spanien "Juan", auf Französisch „Jean“, auf Niederländisch „Jan“, auf Dänisch „Jens“. Auf Russisch und Slawisch „Iwan“ und auf Ungarisch „Janosch“.(Bliebe da noch der "Hansmpf in allen Gassen")

Auch eine weibliche Form des Namens Johannes gibt es: "Johanna".

Nach der Bibel hat Johanna zu den Frauen gehört, die Jesus geheilt hat und ihm nachgefolgt sind. Die bekannteste Namensträgerin ist aber sicher „Johanna“ oder die „Jungfrau von Orleans“, die französische Nationalheilige „Jeanne d’Arc“.

Liebi Grüess und bliibed gsund

Josef, Sepp, Seffi, Sebi, Sejbäli , Tschösel, , etc,

„Kommen die ersten Fliegen rein, wird es wohl bald Sommer sein!“

Johannes der Täufer bei der Taufe von Jesus am Jordan

Johannes der Täufer tauft Jesus am Jordan

aus dem Bonner Kirchenblatt

Herkunft des namens Hans

Der Name Hans ist ein männlicher Vorname, der aus dem Deutschen stammt.

Er ist eine Kurzform des Namens Johannes, der auf das hebräische Wort „Yochanan“ zurückgeht, was so viel bedeutet wie „Gott ist gnädig“. Der Name Hans ist in vielen Ländern Europas sehr beliebt und wird in verschiedenen Varianten geschrieben, zum Beispiel als Johan, Jan oder Johann.

Salome nahm ihrem Vater das Versprechen ab, Johannes zu enthaupten.

aus: www-praedica.de

Freitag, 24. Mai 2024

Fronleichnam in Einsiedeln (30. Mai)

Als Einsiedler erinnere ich mich gerne an den Feiertag Fronleichnam. Als Kind imponierten mir vor allem die lauten, ja unheimlichen Böllerschüsse aus dem Klo-sterwald ob dem „Meinradsberg“.Die Böllerschüsse sollten die heiligsten Mo-mente der Andacht und der Messfeier betonen.

Als Polizist erinnere ich mich, dass schon damals Reklamationen (von Auswär-tigen) kamen, diese „blödsinnige“ Knallerei gehöre doch abgeschafft. Diese Leu-te waren natürlich bei mir auf dem falschen Dampfer. Nach einem entspre-chenden Leserbrief im „Einsiedler Anzeiger“ befassten sich tatsächlich auch noch die Zunftmeister und das Kloster mit diesem Thema. Diese Institutionen kamen aber zum Schluss, dass dies einem unerwünschten Traditionsverlust gleichkäme.

In jüngster Zeit hat man allerdings das Schiessprogramm etwas angepasst. Man ist in Einsiedeln der Überzeugung, dass das Böllerschiessen einen unverwechselbaren Lokalkolorit hat, dem noch lange ein Weiterbestand vergönnt sein soll. Wie beiläufig ausgeführt, ist eine Zunft für das Böllerschiessen verantwortlich. In Einsiedeln verfügen die „Löblichen vier Zünfte“ über eine Jahrhunderte alte Tradition. Es sind dies die Zünfte: Metzger und Bäcker, Schneider und Weber, Schuhmacher und die Zunft der Geschenkten.

Als junger Bäckergeselle kamen der „Schösi vom Merkur“ und Ernst Baum-gartner, damals noch Angestellter, nachher Bäckermeister an der Zürichstrasse bei mir vorbei, um ein neues Mitglied zu werben. Ich hatte aber damals schon andere Berufsaussichten.

Zurück zu Fronleichnam: Da stellen die Zünfte an den kirchlichen Prozessionen die „Himmelsträger“. Bis Mitte der 1970er Jahre waren dafür Bezirksräte und Be-zirksrichter zuständig. Bis heute, also seit über 50 Jahren, machen diesen Ehrendienst die Zünfte. Sie tragen den Baldachin („Himmel“), vier Stablaternen und die Marienfahne.

Noch eindrücklicher für mich waren damals die Beerdigungen, wo auch wieder die Zünfte eine Rolle spielten. War die verstorbene Person weiter draussen im Dorf, wurde diese - nach altem Ritus wie auch mitten im Dorf - mit dem Leichen-wagen (Pferdefuhrwerk) beim Haus der Trauerfamilie abgeholt. Beim „Gross-kreuz“ trafen vom Oberdorf her der Vorbeter, die Fahnen- und Laternenträger ein. Dann gings durchs Dorf, der Leichenzug, immer länger werdend, bis zum Pa-racelsus-Denkmal. Dort kam der Pfarrer dazu, begleitet von zwei Ministranten. Der Pfarrer segnete den Leichnam und sprach ein kurzes Gebet. Die Mini-stranten, fast immer Söhne von Mitmeistern der Zunft, führten den Weihrauch und das Weihwasser und auch das Beerdigungskreuz mit. Zuvorderst schritt nun der “Chrüzliträger, meist ein Knabe der Trauerfamilie mit seinem leicht zu tragen-den, hölzernen Totenkreuzlein. Hinter dem Leichenwagen die Trauernden in Zweierkolonne, links die Frauen, rechts die Männer. Das war in Einsiedeln, bis am 17. Jänner 1970 das während Jahrzehnten gepflegte Beerdigungsritual.

Der letzte Trauerzug dieser Art bewegte sich, wie erwähnt, am 17. Januar 1970 letztmals durch Einsiedeln bis zum Friedhof. Beerdigt wurde Kuriger Alois, 1902, genannt „Auwiseli“ (Bild), der Landwirt der kleinen Liegenschaft auf der Luegeten mit der stotzigen Wiese hinauf zum Gschwänd. „Foti Fränzel“, wer sonst, hat die-sen Leichenzug dokumentiert. Zufall oder nicht, mich hat das einmal mehr überrascht, ja sogar gefreut, wenn ich das so nennen darf.

Gruess Sepp

Alois Kuriger, 1902-1970, "Auwiseli" war der letzte Einsiedler, der am 17. Januar 1970 nach dem traditionellen Trauerzug zu Grabe geführt wurde.

Letzte Einsiedler Beerdigung nach altem Ritus mit Leichenwagen durch das Dorf, hier beim Klosterplatz zum Friedhof.

(Fotos: Archiv Sepp Ochsner)

Zum Vergleich: Fronleichnams-Altar beim Dorfschulhaus Näfels. Während des Jahres war der Fronleichnahmsaltar im Estrich des Schulhauses versorgt. In aller Herrgottsfrühe des Fronleichnamstages (jeweils ein Donnerstag) holten Kustos Franz Müller-Rast und mein Vater Fridolin Hauser (beide waren mütterlicherseits Cousins) dien Altar aus dem Estrich und stellten ihn beim Schulhausportal auf.

Fleissige Frauen vom Paramentenverein oder von der Jungfrauenkongregration (auf dem Bild Jungfer Lehrerin Hauser, Emma Müller, ? und Fräulein Stengele) schmückten den Altar. Die Förster brachten viel Buchenlaubäste, die den Altar flankierten.

Beim Schulhaus war der erste Altar, beim Portal des Freulerpalastes der zweite, auf dem Fahrtsplatz der dritte und beim Steinbock oder beim Gartenportal zum Wydenhof der vierte. Die Prozession zog aus der Kirche zuerst zum Schulhaus, dann zum Freulerpalast, nachher durch die Rösslistrasse zum Fahrtsplatz, schliesslich durch den Herrenweg und die Gerbi zum "Steinbock" oder Wydenhof und kehrte dann zurück in die Kirche.

Die Einwohner, die an den Strassen wohnten, durch die die Prozession führte, wetteiferten, den schönsten Eingang mit einem "Altärchen" zu schmücken mit Heiligenbildern oder Statuen, Kerzen, Blumen aus dem eigenen Garten, Pfingst-rosen, aber auch "Spiräen" aus den Wald und Buchenäste. Lilien, Blumenstöcke u.a.m. Als bei den vier Altären jeweils der Segen mit der Monstranz erteilt wurde, erschollen gewaltige Mörser wie Kanonenschüsse dreimal hintereinander. Eifrige Jünglinge, viel Jahre unter Aufsicht des Werkführers Hilari Landolt, organisierten die Detonationen beim Hilarirank.

Als Erstkommunikanten, die Teilnahme war obligatorisch, knieten wir beim Segen nieder. Dabei erhielt ich eine Ohrfeige eines Himmelträgers, weil ich wegen der Mörserknallerei vor Schrecken beim Knieen umgekippt war: "Bis ächlä aaschtändig und tuä nüd we-nä Lööli!"

Nach dem Zweiten Vatikanum wurde Fronleichnam am folgenden Sonntag ge-feiert. Teilweise zog die Prozession zum Niederberg, später zum Altersheim, in den letzten Jahren fand im Freulerpalasthof-Garten ein Freiluftgottesdienst mit anschliessender Prozession durch die Hauptstrasse zurück zur Kirche statt.

Die Fronleichnamsprozession gehörte zum Dorfbrauchtum und war jeweils ein gewaltiges Ereignis mit grosser Beteiligung.

Montag, 29. April 2024

Mai 2024

Maiglöckchen oder "Mäieriisli" - bei längerem Hinschauen riecht man den Durft

Der Monat Mai hat 31 Tage und steht im nördlichen, aufsteigenden Frühlings-zeichen des Sternbildes Zwillinge. Ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr im Hin-blick auf den Wonnemonat Mai in gewisse Träumereien versunken bin und ich bin nahe daran, wieder in diese Richtung abzugleiten.

Benannt ist dieser Monat – so die Zeugnisse einer Reihe lateinischer Autoren – nach der römischen Göttin Maia. Zur Regierungszeit Kaiser Neros wurde der Monat in Claudius umbenannt, einer der Namen des Kaisers, der sich allerdings nicht durchsetzte. Unter Kaiser Commodus hiess der Monat dann Lucius, auch das wiederum einer seiner Namen. Auch diese Umbenennung wurde nach dem Tod des Kaisers rückgängig gemacht. Im vorjulianischen römischen Kalender war der Maius der dritte Monat, im julianischen Kalender der fünfte mit jeweils 31 Tagen.

Karl der Grosse führte im 8. Jahrhundert den Namen Wonnemond ein, althoch-deutsch „Wunnimanot“ = Weidemonat. Das weist darauf hin, dass man in diesem Monat das Vieh wieder auf die Weide treiben konnte. Mit „Wonne“ im heutigen Begriffszusammenhang hat der alte Monatsname eigentlich nichts zu tun. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der das schade findet. Ebenso erhielt der Mai die Bezeichnung Blumenmond wegen der Hauptblütezeit der meisten Pflanzen. Nach alter Überlieferung darf man sich der zunehmenden Wärme erst nach den sogenannten Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai sicher sein.

Etwa seit dem 13. Jahrhundert wird der Mai in Europa mit Maifeiern, -umgängen und –riten gefeiert. Besonders in vielen Gegenden Deutschlands und Österreichs ist das Aufstellen oft imposanter Maibäume gewachsenes Brauchtum. In Küss-nacht am Rigi gibt’s noch einen mir bekannten Brauch. Dort wird vom Haus eines Mannes, von dem man sagt, er habe ein „Gschleick“, bis vor die Haustür der von ihm mehr oder weniger heimlich verehrten Dame eine unübersehbare Sägemehl-spur gelegt. Da kann in dieser Nacht der eine oder andere nur auf einen veritab-len Föhnsturm hoffen.

Im katholischen Kirchenjahr ist der Mai besonders der Verehrung der Gottes-mutter Maria gewidmet. Und schon habe ich den Link für meine Träumereien wieder gefunden. Ich erinnere mich an die abendlichen sogenannten „Mai An-dachten“ in der Kirche. Da gingen wir Buben und Mädchen doch so gerne hin. Dabei schweiften die Blicke nicht prioritär zum Gnadenbild, sondern doch eher ab und zu auf die Mädchenseite um zu erkunden, wer dort so alles anwesend war. Ein Glücksgefühl, wenn sich manchmal die Blicke trafen. Meist aber konzentrier-ten sich die Mädchenblicke, leicht errötend, sofort wieder auf‘s kirchliche Ge-sangbuch. Ja genau: „Maria zu lieben“ oder „Maria breit den Mantel aus“. Im Mai schon zu warm für den Mantel, also bestimmt lieber die erste Version! Und das mit Inbrunst, bitte!

Da kommt mir noch ein Potpourri in den Sinn, das wir unter der Leitung des legendären Karl +Oechslin „Koe3“ (1934) zur vorgerückten Stunde am Stamm-tisch der „Linde“ zusammen mit dem stimmgewaltigen Wirt +Hugo Kälin an-stimmen: „Maria zu lieben, nicht nur im Winter, wenn es schneit, als wär’s ein Stück von mir!“

Liebi Grüess und bliibed gsund Sepp

Gestatte mir die folgenden Texte zur "Maiandacht" zu ergänzen:

Herkunft und Bedeutung

Seit dem Mittelalter hat die Kirche versucht, heidnische Maifeste in christliche Feierlichkeiten umzuwandeln. Aus diesem Grund wurde vermutlich der Mai zum Marienmonat umgedeutet: So sollte der schönste Monat des Jahres auch der »schönsten aller Frauen«, nämlich Maria, der Mutter Gottes, geweiht sein.

Aus dem farbenfrohen Aufblühen der Natur in dieser Zeit ergibt sich die Mariensymbolik des Monats Mai. Maria als Gottesmutter wird in der katholischen Spiritualität auch als erste und schönste Blüte der Erlösung, als »Frühling des Heils«, verehrt.

Brauchtum im Marienmonat Mai

Kennzeichnend für diesen Monat sind die traditionellen Maiandachten, welche allerorts gefeiert werden. Erstmals wurde eine solche im Jahre 1784 in der oberitalienischen Stadt Ferrara beim dortigen Kamillianer-Orden nachgewiesen. Von Italien ausgehend, verbreitete sich diese Form der Marienverehrung im 19. Jahrhundert und setzte sich schliesslich weltweit in der katholischen Kirche durch.

Im Jahr 1841 fand erstmals im deutschsprachigen Raum eine Maiandacht im Kloster der »Guten Hirtinnen« bei München statt. In nur kurzer Zeit folgten auch die deutschen Diözesen diesem Beispiel der Ordensschwestern. So ist es Brauch geworden, dass der Marienmonat am ersten Mai allerorts mit einer feierlichen Andacht eröffnet wird.

Dabei versteht man unter der Maiandacht einen Wortgottesdienst zu Ehren Marias. Zudem gibt es in vielen Kirchen einen so genannten »Maialtar«, auf dem eine mit Blumen und Kerzen geschmückte Marienstatue steht. In einigen katholischen Familien und Gegenden ist auch die Tradition einer häuslichen Andacht bekannt. Hierzu wird ebenfalls ein kleiner Maialtar aufgebaut, der mit einer Marienfigur oder einem Marienbild im Mittelpunkt geschmückt ist. Um diesen versammelt sich die Familie dann am Abend zum Rosenkranzgebet, um zu der Mutter Gottes zu beten.

Quelle: https://www.vivat.de/magazin/jahreskreis/marienfeste/maiandacht/

Koe 1: Dr. iur Karl und Irma Oechslin-Eberle

Koe 2: Karl und Sandra Oechslin-Seiler

Koe 3 = Karl Oechslin, Drei Herzen, Versicherungsinspektor und echtes Ein-siedler Original

Es gab Koe 1, Koe 2 und Koe 3

Koe 1 war Dr. iur. Karl Oechslin, Redaktor Einsiedler Anzeiger und eingeheiratet in die Schafbockbäckerei "Goldapfel", Oberst im Militär.

Koe 2 war der Sohn von Koe 1, Schafbockbäcker

Koe3 war eigentliche eine Persiflage auf Koe 1 und 2. Der humorvolle und wit-zige Kari aus der Oechslin-Familie "Drei Herzen" an der Hauptstrasse machte sich einen Spass daraus, die Reihe von Koe 1 und 2 noch zu erweitern und wurde dadurch zu Koe 3. Ein typischer Einsiedler Humor.

Da ja viele Einsiedler mit den eingesessenen Geschlechtern (deren Wappen am Rathaus auf dem Verputz angezeigt sind) ähnliche oder gleiche Namen trugen, grassierten viele Übernahmen. Eine Sammlung von Einsiedler Übernamen ist im Archiv des Klosters als Schreibmaschinen-Manuskript gesichert.

Empfehlenswert: https://www.goldapfel.ch/geschichte/index.html

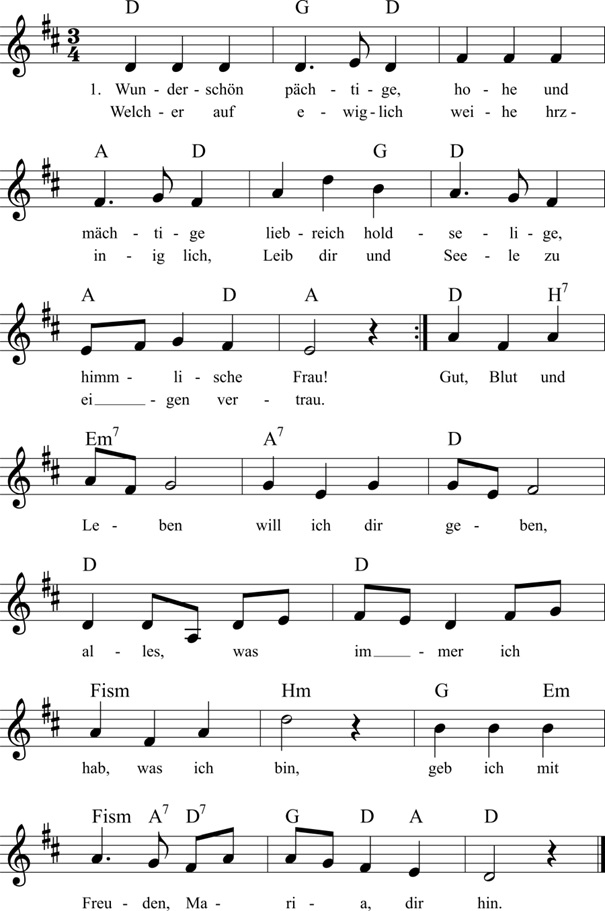

Quelle:https://www.lieder-archiv.de/wunderschoen_praechtige-notenblatt_600017.html

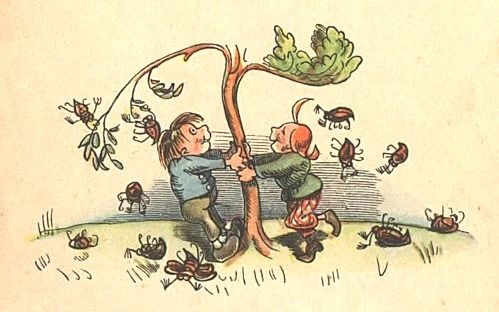

Maikäfer nach der Maiandacht

Die Ausführungen von Sepp kann ich aus eigener Bubenerfahrung ergänzen.

Auch bei uns in Näfels war die "Maiandacht im Kloster" ein Begriff. Die Kloster-kirche, die man über 74 Treppenstufen erreicht, war jeweils pumpenvoll. Die Bän-ke waren meist mit Erwachsenen besetzt, wir Kinder sassen auf den roten Sam-metkissenstreifen vor der Kommunionbank oer am Boden. Es roch wunderbar nach frischen Blumen, denn die Altäre waren geschmückt und nach betörendem Weihrauch. Ein Kapuziner hielt eine Andacht, umrahmt von einigen Ma-rienliedern (wie bei Sepp erwähnt) bei uns aber noch mit "Wunderschön prächtigen....."

Wer sich vor den Gofen durch Schwatzen, Grinsen oder "Ummäluägä" auffiel, kassierte eine Ohrfeige eines anwesenden Lehrers, Kirchenrates oder sonstwie eine Erwachsenen. Nach der Andacht wirkten die Leute aufgestellt, froh und heiter.... und für Knaben begann das Abenteuer. Meist flogen abends die Mai-käfer, zum Teil krabbelten sie auf der Klostertreppe und surrten um die nahe-liegenden Sträucher. Wir fingen sie ein, packten die Mädchen und schoben die Tierchen den Mädchen am Nacken in ihre Röcke, was sie meisten mit Riesen-gekreisch und Zappeln und Davonrennen quittierten. Weiter machten wir auf dem Heimweg das weniger andächtige "Glögglischpiil", indem wir bei den Häuser die Hausglocke läuteten und dann davon rannten und uns diebisch freuten, wenn die Leute zum Fenster hinaus "Wer isch?" riefen und pfutterten, wenn niemand da war.

Diese frequentiert besuchten Maiandachten sind allerdings heute verschwunden wie die sehr gut besuchten Sonntagsgottesdienste auch. Aber auch die Maikäfer sind weitgehend verschwunden. Zu meiner Jugend waren sie eine Plage und man sprach alle vier Jahre von einem "Käferjahr" (was dann auch auf die poli-tischen Wahlen übertragen wurde). Als Buben gingen wir "Käfersammeln" mit Kessel und Büchsen. Meist schüttelten wir die Tierchen frühmorgens von den Bäumen, sammelten sie ein und brachten sie zur Risi, wo ein "Chäfesüüder" unsere Beute in ein "Chessi" schütteten und mit siedend heissem Wasser töteten. Wir Buben erhielten jeweils ein paar Rappen.

Käfersammeln wie bei Wilhelm Buschs Max und Moritz

Quelle: https://www.pinterest.de/pin/12173861471750165/

Donnerstag, 28. März 2024

April 2024

Die Kalenderblätter von Sepp Ochsner sind gefragt. Er findet immer wieder neue Ansätze und Motive, die zu den jeweiligen Monaten passen, meist holt er The-men aus der Vergessenheit zurück. Lieber Sepp, weiter so und herzlichen Dank!

Markus-Dom in Venedig, Gemälde von Raffael Senet Pérez (1856-1925), Sevilla.

Der heilige Markus, Gedenktag am 25. April, war keiner der 12 Apostel, ist aber einer der vier Evangelisten. Ihm verdanken wir das zweite oder eben das Markus-Evangelium. Es ist das kürzeste Evangelium und enthält weder Geburt noch Kindheitsgeschichte noch die Bergpredigt, sondern fängt mit dem Bussprediger Johannes an.

Bittprozessionen, die da und dort an diesem Tag stattfinden, haben aber mit die-sem Heiligen gar nichts zu tun. Sie nehmen viel mehr, mit christlichem Inhalt ge-füllt, die Stelle des am gleichen Tag abgehaltenen heidnischen Umzugs zu Ehren des römischen Gottes Robigus ein, der als Beschützer der wachsenden Saat galt. Damit haben wir eine enge Verbindung des Markustages mit den Bauern-regeln.

Eigentlich soll er Johannes geheissen haben und Markus sei nur sein Zuname gewesen. Markus stammte aus Jerusalem und soll der Sohn jener Maria gewe-sen sein, der das Haus gehört habe, wo das letzte Abendmahl stattgefunden und sich die junge Christengemeinde nach dem Tod Jesu zuerst versammelt habe.

Wahrscheinlich ist er auch einer jener 70 Jünger gewesen, von deren Aussen-dung das Lukasevangelium berichtet. In Rom hat Markus auf Bitten der römi-schen Christengemeinde, sozusagen als Dolmetscher von Petrus, dessen Erzäh-lungen als zweites Evangelium aufgeschrieben. Das dürfte in den Jahren 55 und 59 passiert sein. Nach dem Tod des von ihm sehr verehrten Petrus um das Jahr 65 zog Markus nach Alexandrien, gründete die dortige Kirche und wurde deren erster Bischof. Christenfeindliche Einwohner überfielen dann eines Tages den Evangelisten und schleiften ihn, so die Legende, an einem Seil zu Tode. Das soll ums Jahr 67 gewesen sein.

Die Reliquien des Evangelisten Markus kamen anno 828 auf sehr abenteuerliche Weise von Alexandrien nach Venedig, wo sie im Markusdom verehrt werden. Seit dieser frühen Zeit ist Markus bis heute der hochberühmte Schutzherr von Ve-nedig geblieben. Noch heute heisst Venedig „Republica San Marco“.

Im Jahre 830 erhielt zudem Abt Erlebald vom Kloster auf der Insel Reichenau vom Bischof von Verona in einem feierlichen Akt eine Markus-Reliquie für sein Kloster.

Im Kanton Schwyz ist keine Kirche, die dem Evangelisten Markus geweiht ist. Ob Markus für die exorbitanten Preise auf dem Markusplatz in Venedig verant-wortlich ist? – ich bezweifle es.

Markus ist der Patron der Notare und Schreiber, Glasmaler und Korbmacher. Folglich muss ich annehmen, dass er einem Freund von mir, dem Dorfhistoriker von Einsiedeln, Markus Lienert*, Gevatter gestanden ist. Was der alles weiss und dokumentiert vom früheren Dorfleben in Einsiedeln: unwahrscheinlich.

Das gleiche gilt für einen weiteren Schreiber, meinem Freund Fridolin von Näfels. Da kann ich jeweils nur staunen. Immerhin und ganz unbescheiden bin ich aber den zwei beneidenswerten Schreibern in einem Fach voraus: In meinem Ge-dächtnis halten sich Erinnerungen an die beiden, welche sie selten erwähnen, geschweige denn je zu Papier gebracht haben. Punkt. Ja Punkt!

Liebi Grüess und bliibed gsund

Sepp

„Aprilen Wetter, Frauenlieb und Würfelspiel, ändern öfter als man will“

*Markus Lienert war Einsiedler Bezirksrat, engagierter Sportler und Mitgestalter der Einsiedler Nachtskilangläufer durch die Strassen, er hat mehrere historische Bücher und Fotobände verfasst, er war Gründermitglied der SVP Einsiedeln.

Diei vier Evangelisten mit den zugehörigen Symbolen: v.l.n.r.

Matthäus - Mensch

Markus - Löwe

Lukas -Stier

Johannes - Adler

Weltberühmt ist die Komposition von Johannes Strauss

Die Tauben von an Marco (Venedig) Opus 414

Polka française

Uraufführung 3. Februar 1884 im Wiener Volksgarten

Das Markus-Evangelium

Das Evangelium nach Markus (auch Markusevangelium; kurz: Mark oder Mk) ist das zweite Buch des Neuen Testaments in der christlichen Bibel.

Die Erzählung setzt sich aus 16 Kapiteln mit 661 Versen zusammen und ist das kürzeste der vier kanonischen Evangelien. Im griechischen Original trägt es den Titel euangelion kata Markon (εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον), also: „Gute Botschaft nach Markus“; jedoch steht über den ältesten Unzialhandschriften nur der kürzere Titel kata Markon (κατὰ Μᾶρκον), d. h.: „nach Markus“.

Es stellt das öffentliche Wirken des Jesus von Nazaret dar, beschreibt seine Person und insbesondere sein Leiden und Sterben. Jesus wird als Knecht Gottes dargestellt, der die nahe gekommene Herrschaft Gottes verkündigt. Er wird als Mensch dargestellt, der den Menschen dient, sie heilt und lehrt. Gleichzeitig wird so seine Messianität und Gottessohnschaft verkündigt. Nach Mk 4,11–12 EU ist Jesus selbst das „Geheimnis der Gottesherrschaft“, das anhand typischer Sze-nen aus seinem Leben umrissen wird (Thomas Söding).

Wie aus Mk 9,1 EU hervorgeht, ging der Verfasser davon aus, dass Jesus selbst das unmittelbar bevorstehende Gottesreich auf Erden angekündigt habe: „Und er sagte zu ihnen: Amen, ich sage euch: Von denen, die hier stehen, werden manche den Tod nicht schmecken, ehe sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist.“

Das Markusevangelium ist nach historisch-kritischer Mehrheitsmeinung wahr-scheinlich das älteste Evangelium.

Gemäss der sogenannten Zweiquellentheorie diente es gemeinsam mit einer griechischen Sammlung von Aussprüchen Jesu (Logienquelle Q) als schriftliche Vorlage für das Matthäus- und das Lukasevangelium. Nach vorherrschender Meinung entstand es recht bald nach dem Ersten Jüdischen Krieg (66 bis 73 n. Chr.), also etwa vier bis fünf Jahrzehnte nach den in ihm geschilderten Er-eignissen.

(aus: Wikipedia)

Markus-Kirchen in der Schweiz gibt es in Luzern, Bern, Zürich, Dietlikon

"Im Abrill schigg-p-mä d Naarä hii, wo-mä will!"

Zum April gehören auch die Aprilscherze. Ein langsamer alter Brauch sind die Aprilscherze. Weltweit werden am 1. April in den Medien gefakte Ereignisse ver-kündet, die die Naiven an der Nase herum führen wollen.

So etwa die "Spaghettibäume im Tessin", die "fleischlose Glarner Kalberwurst" o.a.m.

Früher wurde der Spruch "Im Abrill schigg-p-mä d Naarä hii, wo mä will.." noch ergänzt "Und im Mais schigg-p-me-s' wider häi!"

Mittwoch, 28. Februar 2024

März 2024

Quelle: https://www.herder.de/gd/hefte/archiv/2020/6-7-2020/gertrud-von-nivelles-17-maerz/

Immer wieder ergeben sich Fragen, warum es zwei oder mehrere Gedenktage für einen bestimmten Heiligen oder eine Heilige gebe und welches Datum das richtige sei. Noch komplizierter wird die Sache, wenn Kurz- oder Nebenformen eines Namens ins Spiel kommen, die gebräuchlicher sind als der eigentliche, vollständige Name. Wie beispielsweise beim heutigen Namen: Trudi, Trude, Gerda oder Gerti. Unter den heiligen Frauen mit Namen Gertrud (17. März) habe ich Gertrud von Nivelles ausgewählt.

Die Heilige, die ihren Gedenktag am 17. März hat, war die Tochter von Pippin dem Älteren und seiner Frau Iduberga und damit eine Verwandte Karls des Grossen. Pippin war Hausmeister der merowingischen Könige und Stammvater der Karolinger. Ein Onkel mütterlicherseits war der heilige Bischof Modoald von Trier und eine Tante, ebenfalls mütterlicherseits, war die heilige Äbtissin Begga von Andenne.

Gertrud ist ums Jahr 626 herum in Nivelles geboren und in einer sehr frommen Familie aufgewachsen. Als Todestag wird der 17. März 664 genannt.

Mit 14 Jahren trat sie in die von ihrer Mutter gegründete Abtei von Nivelles ein. Mitte des 7. Jahrhunderts gründete Gertrud von Nivelles die Benediktinerabtei in Karlburg in Unterfranken. Die Abtei war eines der ersten Klöster im mainfränki-schen Raum. Gertrud erzog im Kloster auch die spätere belgische National-heilige Gudula von Brüssel.

Die heilige Gertrud von Nivelles ist Stadtpatronin von Nivelles und der einstigen Stadt Wattenscheid (seit 1974 Stadtteil von Bochum). Ihrem Patrozinium sind zahlreiche Kirchen unterstellt. Im Kanton Schwyz ist allerdings keine Kirche der heiligen Gertrud geweiht.

Dargestellt wird Gertrud meist im Habit der Benediktinerinnen mit dem Krumm-stab der Äbtissin oder dem Spinnrock und den Mäusen, manchmal auch mit Buch, einem Segelschiff oder mit zwei Ringen am rechten Arm.

Der Reliquienschrein der heiligen Gertrud in Nivelles wurde 1940 bei der deut-schen Bombardierung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs zerstört. Unter Verwendung einiger mittelalterlichen Fragmente wurde in den 1990er Jahren ein neuer Reliquienschrein geschaffen. Seit Mai 2008 werden in der Gertrauden-kapelle bei Waldzell ebenfalls Reliquien der heiligen Gertrud aufbewahrt.

Die heilige Gertrud hat vor allem für die Landwirtschaft wichtige Patronate inne. So unter anderem gegen Mäuse- und Rattenplagen und für ein gutes Gedeihen der Feldfrüchte. Daher auch die oft wunderlichsten Gärtner- und Bauernregeln, stellvertretend:

„Es führt Sankt Gertrud die Kuh zum Kraut, das Ross zum Zug und die Bienen zum Flug.“

In meinen Hirnwindungen fand ich leider keine der sonst üblichen Anekdoten von einer Gertrud oder Trudy. Nicht einmal ein Schuelgspänli, geschweige Schuel-schatz ist da zu finden. Da muss ich mir das nächste Mal bei der Heiligenauswahl vorgängig mal Gedanken machen. So starten wir also völlig unbelastet in einen hoffentlich wettermäßig schönen Lanzig.

Liebi Grüess und bliibed gsund

Sepp

Quelle: https://www.pinterest.com/pin/466544842643820894/

Und wenn wir schon beim Thema sind, hier eine Trouvaille aus der Kolumne Dies und Das im "Fridolin" vor mehr als zwanzig Jahren

Gertrud, Trudi oder Trudy?

oder

Nomen est omen...

Wir haben uns an festlicher Tafel bei Kerzenlicht und rotem Wein selbacht zu einem Mahl mit fürstlicher Barockmusik eingefunden. Darüber wird an anderer Stelle zu recht geschwärmt. Und wie es so geht, beim Klingen der bauchigen Glä-ser, nennen Leute, die man bislang nur dem Familiennamen nach kannte, ihren Vornamen: „Ich bi ds Trudi! Zum Wohl!“ Fragt einer zurück: „Trudi? Mit Ypsilon odr nüüd? Odr ämänt Gertrud?“. – „Nänäi, bloss Trudi mit-ämä gwööhndlächä i!“ - „Dr Vatter häpmer zwaar immer nu gsäit......“ Es kam der verkalauerte Trudiname à la mode du papa.“ – „Hooosoo?“ – Nach einer Gedankenpause: „Was häisst äigetli Trudi?“ – Niemand weiss Bescheid. Auch die Trägerin des Namens bleibt stumm. Der Frau kann geholfen werden...

Post festum schwingt die Frage weiter. In meiner ganzen Schulklasse von damals ist unter den dreissig Mädchen nicht ein einziges Trudi. Ich kann Ihnen nicht sagen wie weit die Luftlinie von meinem Haus reicht bis man auf ein solches stösst. Versuchen Sie es mal von Ihrem Standort aus. Aber es gibt in der Schweiz eine Unmenge Trudis. Zwar ist auch im ganzen Bundesparlament keine Gertrud auszumachen, weder im Nationalrat, noch im Ständerat. Auch in unseren Glar-nerischen Politgremien Gremien sind Trudis sehr schwach vertreten. Im Staats-kalender, im noch nicht nachgeführten, figuriert nur ein Trude in mehreren Kör-perschaften als Rechnungsrevisorin und zwar im südlicheren kantonsteil oder dann ebnet der Linth. Aber im Landrat? Nichts! Im Regierungsrat? Nichts! In den Gemeinderäten? Nichts! Die Rettung naht – in einem reformierten Kirchenrat einer Gemeinde, wo es viele Blumen hat, gibt’s ein Trude, und eine Aktuarin in der südlich davon gelegenen Gemeinde auch. Aber dann hat sich’s. Allerdings gabs mal eine Landrätin Gertrud, deren Familienname an einen Habsburger er-innerte. Daneben gibt es so viele Serviertöchter, Dienstmädchen, Coiffeusen, Oberturnerinnen und weiss der Kuckuck was alles, die diesen Namen tragen.

Was aber heisst denn „Trudi“? Zunächst ist Trudi eine schweizerische Form von Gertrud. Diese figuriert im Duden als Gertraude, Gertraut, Gertrude. Doch des Getrudels Kern ist tatsächlich, wie vermutet, althochdeutsch und zweigliedrig: „ger“= der Speer und „trud“= stark, die Macht, die Gewalt. „Gertrude“ gibt es auch französisch und italienisch.

In vorreformatorischer Zeit wird man fündig. Es gab nicht nur eine Heilige Ger-trud. Zunächst die berühmte Gertrud von Nivelles. Sie war Tochter des, hoch-adligen, fränkischen Hausmeiers Pippin des Älteren von Nivelles südlich von Brüssel. Schon ihre Schwester war Äbtissin des Klosters in Begga. Nach dem Tod ihrer Mutter schlug Gertrud eine glänzende Hochzeit aus und wurde erste Äbtissin des Klosters von Nivelles, das ihre Mutter selig gestiftet hatte. Sie war hoch gebildet, Schriftstellerin, Lehrerin, setzte sich für die Mädchenbildung. Mit besonderem Eifer half sie Armen und Kranken. Viele Spitäler trugen im Mittelalter ihren Namen. Nach einer Legende konnte sie mit Gebeten eine Mäuse- und Rat-tenplage abwenden und so durch die Erhaltung der Ernte viele Menschen vor dem Hungertod retten. Verehrt wurde sie vor allem im 11. und 12. Jahrhundert in Deutschland und Österreich, bis nach Norditalien, bis ins Baltikum und bis nach Pommern. Sie ist Patronin der Krankenhäuser, Armen, Witwen, Pilger, Gefange-nen, Herbergen, Reisen, Gärtner, Feld- und Gartenfrüchte, gegen Ratten- und Mäuseplagen und Fieber. Sie starb am 17. März 653 oder 659. Ihr Festtag ist der 17. März.

Die zweite, Gertrud von Hackeborn, lebte von 1232 bis 1292, ebenfalls eine Nonne. Sie war Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Rodersdorf, gründete eine Filiale in Hedersleben, verlegte aber ihre eigenes wegen Wassermangel nach Helfta (bei Eisleben). Dieses Stift erlebte unter ihrer Führung seine Blütezeit.

Die dritte, Gertrud die Grosse, von Helfta, war Mystikerin, lebte 1256 bis 1302. Sie kam schon als Fünfjährige ins Kloster Helfta, wo sie von ihrer Namensvetterin Gertrud von Hackeborn ausgebildet und gefördert wurde. Ihre Aufzeichnungen übten auf die Mystik und Erbauungsliteratur grossen Einfluss. Ihr Festtag: 17. No-vember.

Historisch ist Gertrud, die Mutter Heinrichs des Löwen. Sie war Tochter von Kaiser Lothar II. und Richenza von Northeim und Gattin des Herzogs Heinrich des Stolzen von Bayern. Sie starb 1143.

Berühmte Frauen hiessen Getrud. - Stauffachers unerschrockene Gattin „Schau vorwärts, Werner, und nicht hinter dich!“ Schillers Wilhelm Tell. Ausgerechnet eine Schweizerin, Getrud Heinzelmann, lehrte den Papst und die Schweiz das Fürchten. Sie verlangte 1962 vom Zweiten Vatikanischen Konzil die Weihe von Priesterinnen. Obwohl die Schweiz noch nicht einmal das Frauenstimmrecht kannte, forderte sie von Papst und Kurie Gleichberechtigung. Sie brach ein religiöses Tabu und verursachte weltweit Schlagzeilen. Barbara Kopp widmete ihr das Buch „Die Unbeirrbare“ und realisierte 2001 den Dokumentarfilm „Gertrud Heinzelmann – Pionierin aus Berufung“ für das Fernsehen DRS. Gertrud Kurz (1890-1972) war ab 1938 Pionierin der „Flüchtlingshilfe der Kreuzritter“ für jü-dische und christliche Flüchtlinge.

Johann Heinrich Pestalozzi hob den Namen aufs Podest mit zwei Werken „Lienhard und Gertrud (1781-1787) und „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“ (1801). Seitenweise in Lexika verewigt ist Gertrud von Le Fort (1876-1971). Die welt-berühmte Schriftstellerin und religiöse Denkerin wurde von Carl Zuckmayer „Streiterin für das ewige Recht, für die ewige Ordnung, für die geheime Schönheit und Harmonie der Welt“ genannt. Sie wurde mir Preisen überhäuft und mit dem Stern zum grossen Bundesverdienstkreuz geehrt.

Der schweizerischen Öffentlichkeit näher steht Trudy Gerster, die „Märlitante der Nation“. die ihr Talent schon an der Landi 1939 unter Beweis stellte und 86-jährig immer noch in „Märlistunden“ auftritt und dabei Kinder und Erwachsenen fesselt.

Im eigenen Tal erfreut uns eine Trudy mit Geschichten aus den dreissiger und vierziger Jahren: „Kaffeesatz, Kochkisten und Kriegskinder“ hiesst das eine, „Liebe, Föhn und Vollmoind“ das andere Büchlein. Trudi Hefti-Rüegg hat köstliche Reminiszenzen der Nachwelt gesichert.

Auch die Wetterregeln hat Gertrud besetzt: „Ist's an Sankt Gertrud sonnig, so wird’s dem Gärtner wonnig.“ Aber: „Frierts an Gertrud, der Winter noch 14 Tage ruht.“ Und: „Sieht Sankt Gertrud Eis, wird das ganze Jahr nicht heiss.“ Schliess-lich: „An Sankt Gertrud ist es gut, wenn in die Erd’ man Bohnen tut.“

Traurig war das Ende einer vierbeinigen Trudy. Ein Innerschweizer Bauer, der diesen Herbst für 2500 Franken die trächtige Kuh Trudy erstanden hatte, brachte es nicht fertig, sie in den Stall zu bringen. Sie riss aus und erfiel. Nach zwei-wöchiger Suche fand man sie beim Urmiberg auf der Südostseite des Rigi. Traurig, traurig!

Doch sollte sich die Tafelrunde beim Kerzenlicht wieder einmal treffen, dürfte die Frage: „Was häisst äigetli Trudi?“ nicht unbeantwortet bleiben.

Bis bald! Ihr Pankraz.

Erschienen in „Fridolin“, Nr. 48?, 27. November 2003

Wie Gertrud ihre Kinder lehrt (Pädagogische Methoden): Ein Versuch den Müt-tern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten

Weitere Formen von Gertrud

Die ungarische Schreibweise des Namens ist Gertrúd.

In Deutschland war der Vorname von 1900 bis Mitte der 1920er Jahre einer der beliebtesten Babynamen. Seit 1960 jedoch wird nur noch sehr selten für ein neugeborenes Mädchen dieser Name vergeben.

Bekannte Namensträgerinnen waren zum Beispiel:

Gertrud von Helfta war eine deutsche Benediktinerin, Mystikerin und Theologin. Sie wird von der römisch-katholischen Kirche als Heilige anerkannt und in den allgemeinen römischen Kalender eingetragen, um am 16. November während des gesamten lateinischen Ritus gefeiert zu werden.

Gertrud von Aldenberg war die Tochter der heiligen Elisabeth von Ungarn und des Landgrafen Ludwig IV. von Thüringen. Sie wurde Stammkanonitin im Kloster Aldenberg bei Wetzlar im Bistum Trier, wo sie einen Großteil ihres Lebens damit verbrachte, die Gemeinde als Äbtissin zu führen.

Weitere Varianten sind u.a.:

Gertruda Litauisch, Polnisch, Slowakisch und Tschechisch Gertrude, Gertrudis (Latinisiert),

Gertrudes (Portugiesisch),

Geertruida (Friesisch),

Giertrud, Gjertrud, Gertraud, Gertrauda, Gertraude, Gertraut, Gertraute, Gardrud, Gerthrud, Gertrun, Gertrut, Geltrude (Italienisch),

Kertu (Estnisch) und Kerttu, Kerttuli (Finnisch).

aus: https://www.baby-vornamen.de/Maedchen/G/Ge/Gertrud/#google_vignette

Weitere "Gertruden"

Gertrud (Hesse), Roman von Hermann Hesse

Gertrud (Schleef), Roman von Einar Schleef

(710) Gertrud, Asteroid

Zeche Gertrud, Bergwerk im Harz

Gertrud (Film), Film von Carl Theodor Dreyer aus dem Jahr 1964

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (1959) Gêrtrût, die Ente Gêrtrûd, die in der Verfilmung, nicht aber im Roman Jules Vernes erscheint

Unternehmen Gertrud

Gertrude, namentlich:

Decknamen einer U-Boot-Kommunikationstechnik, siehe Akustische Unterwassertelefonie

Gertrude Rock, zwischen 2003 und 2006 untergegangener Klippenfelsen vor der Nordküste des Viktorialands

aus: Wikipedia

Gertrud Kurz (1890) bis 1972) Stifung Gertrud Kurz) für Flüchtinge)

Gertrudhof (Speiserestaurant in Zürich)

Gertrud Heinzelmann (1914 bis 1999) Anwältin und Frauenrechtlerin. Sie forder-te die Gleichstellung der Geschlcehcterim Staat und in der katholischen Kirche sowie die Frauenordination

Sr. Gertrud Furger, von Vals GR, *10. Nov, 1936, +27. Dez. 2023, Genraloberin von 1978 bis 1996 Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz, Ingenbohl

Foto: Sepp Ochsner

Dienstag, 30. Januar 2024

Februar 2024

Der Monat Februar hat heuer 29 Tage (Schaltjahr) und steht im aufsteigenden Zeichen des Sternbildes der Fische. Als eigentlicher Schalttag gilt allerdings der Samstag am 24. Februar. Letztes Jahr haben wir unsere Betrachtungen zu Maria Lichtmess gemacht. Dieses Jahr wenden wir uns der heiligen Agatha zu, ihr Gedenktag ist der 5. Februar.

Agatha von Catania wurde um das Jahr 225 herum in Catania auf Sizilien geboren. Sie starb wahrscheinlich unter Kaiser Decius zwischen 249 und 251 als geweihte Jungfrau und Märtyrerin. Sie wird sowohl in der orthodoxen wie auch in der katholischen Kirche als Heilige verehrt. Der Überlieferung nach wurde Agatha als Tochter wohlhabender Eltern geboren. Als Jungfrau lehnte sie den Heiratsantrag des heidnischen Statthalters der Sicilia, Quintinian, ab. Da sie trotz allen Schikanen weiterhin standhaft blieb, bewirkte Quintinian ihre Verurteilung und liess ihr die Brüste abschneiden.

Es gibt Quellen, wonach Agatha die Flucht nach Malta gelang und sich dort in den heute noch begehbaren Katakomben versteckte und um 250 starb. Andere Angaben berichten davon, dass Agatha auf glühende Kohle gelegt wurde und so starb.

Etwa ein Jahr nach ihrem Tod brach der Vulkan Ätna aus. Die Bewohner von Catania zogen mit dem Schleier der Heiligen dem Lavastrom entgegen, der daraufhin zum Stillstand kam.

Agatha liegt in der Kathedrale von Catania begraben, wo sich auch die meisten Reliquien befinden. Die größte Knochenreliquie, die Schädeldecke, wird jedoch im Kloster Kamp (Nordrhein-Westfalen) verehrt. In der Schweiz gibt es nur sehr wenige Kirchen, die der heiligen Agatha geweiht sind. Die nächsten sind wohl Buchrain und Neudorf, LU und dann noch Dietikon/ZH.

Aber ein Kleinod befindet sich hoch über Schwyz. Die Kapelle St. Agatha im Färisacher, (Bild: Kurt Vogt) oberhalb vom St. Josef Klösterli. Der Ursprung dieser wunderschönen, barocken Kapelle mit dem kreuzförmigen Grundriss geht ins Jahr 1363 zurück. In jenem Jahr ist von einer Stiftung für arme Leute die Rede. Um 1553 erfolgte ein Neubau und ein weiterer - der heutige - um 1706. Seit der Restauration in den 70-er Jahren steht die Kapelle unter dem Schutz der Eidgenossenschaft. Die Kapelle beherbergt eine einzigartige barocke Ausstattung und eine bemerkenswerte Kreuzigungsgruppe über der kleinen Sakristei.

Immer am 5. Februar trifft sich dort die Feuerwehr Schwyz zum Gedenk- und Dankgottesdienst. Anschliessend der gemütliche Teil mit Generalversammlung. Spätestens dann, als Bediener der Notrufnummer 118, war ich jeweils auch dabei. Agatha wird vorab als Patronin der Feuerwehren, aber auch der Hochofenarbeiter, Glaser, Glocken- und Erzgiesser verehrt. Sie gilt als Helferin bei Entzündungen, Brustkrebs, Brandwunden und Kinderlosigkeit.

In meinem „ersten (Berufs-)leben“ als Bäcker erinnere ich mich gut an den „Agatha-Tag“. Da wurde das Agatha Brot gebacken und auch die beliebten Agatha Ringli. Diese Backwaren wurden vor dem Verkauf in der Backstube von einem Pater des Klosters Einsiedeln gesegnet. Wir in Einsiedeln stellten diese Ringli aus Zopfteig her. Ganz im Gegensatz zu Schwyz, wo dafür Semmelteig (Bürli, Mutschli, Semmeli) verwendet wurde. Wir flochten schöne Ringli (Bild) und brachten diese mit Eierstreiche auf Hochglanz. Die Innerschwyzer machten mit vier Schnitten den Versuch zur Quadratur des Kreises. J

Liebi Grüess und bliibed gsund.

Sepp

Agätäbroot und Füürälihäiss

Äs isch gad schüü meh as hundert Jahr häär. Äs Puurli isch i-dä Näflesser Bäär-gä dähäimä gsii und hätt nu vum Wildheu und mit-ä-paar Gäissä gläbt.

Duä isch gang und gääb gsii, as di gottesfürchtigä Lüüt öppis Gsägnets im Huus gkaa händ gägä Uubill und Uugfell. Gsägnets Broot, ebä Agätäbroot, und ächlä gsägneti Cholä, ebä Füürälihäiss, hätt das Gäissäpuurli i dr Schafräiti uf d Siitä tuä.

Ämaal ämä häissä, tääschtigä Taag händ-si d Wolggä über'm Brünneler chölig zämäzogä.Ä fiis, giftigs Lüftli isch g'gangä und mä hett-chännä Gift nih, as äs Hausi hindä-fürächunnt. Hantli hätt'r si paar Gäissä und Gitzi zämätribä und ids Gäissgädäli under Tach tuä. Chuum hät'r ds Tüürli zuä, faaht's afu tundärä und ä mergglis Gwitter isch abä. Äigetli isch das Puurli zfridä gsii und hätt äm Härgott tangget, as-si händ mögä zuächä und anä.

Duä gseeht'r we-n-ä Gäischt uff sis Hüttli zuä chunnt, i ds Gäissgädäli inä luäget und uhni z'fraage, di schünscht Horägäiss äm Glöggli-Riämä ninnt und mit-derä Gäiss wider gaaht. "Hee,dett! Was isch da ?!" rüäft das Puurli ergrämmt. Ninnt dr Püffel und ä Huät und chäibnet wäidli hindädrii. Nüd wiit äwääg bind't deer Gäischt de Gäiss a-nä Tannä hanä und chlädäret äs Schtugg äm Schtamm nah ufä. Daas Puurli wil de Gäiss wider loosbindä, duä fuuchet der Gäischt ab-d'r Tannä abä mitämä grüüsigä gälbä Gsicht und langä, gälbä Zändä: "Hettisch du nüd Agätäbroot und Füürälihäis, wuurdisch du nüd loosbindä dini Horägäiss!"

Ds Gäissäpuurli isch - was gisch, was häsch - mit siner Horägäiss häiprässiärt. Ab'r idr sälbä Nacht häig er nüd chännä schlaafä. Immer sig'm deer grüüsig Gäischt mit äm gälbä Gsicht und dä langä gälbä Zänd voorchuu.

Hütt erinnäret nu nuch äis a deer Voorfall: Dr Oort, wo das voorchuu isch, häisst hütt nuch "Gäissgadä".

aus meiner Sagensammlung "Näflesser Saagä: Agätäbroot und Füürälihäiss"

Jeweils am 5.Februar wird in unserer Kirchen das Agatahbroot gesegnet. Dieses Brot wird jeweils zu Hause aufbewahrt gegen "innere und äussere Bärnde".

"Äussere Brände" sind Feuerbrünste, gegen die das Agathabrot schützen soll.

Wer in die Fremde ging, nahm ein Stück Agathabrot mit. Immer wenn das Heim-weh einen plagte ("innere Brände"), soll ein Bissen Agathabrot Abhilfe leisten.

Martyrium der hl. Agatha (Holzschnitt)

Hl. Agatha mit abgeschnittenen Brüsten (Francisco de Zubaran)

https://wellcomecollection.org/works/bevmpsu6/items

Francisco de Zurbarán: Hl. Agatha (1630-1633)

Die Jungfrau Agatha von Catania

(* um 225 in Catania auf Sizilien; † um 250 in Catania)

starb wahrscheinlich unter Kaiser Decius zwischen 249 und 251 als Märtyrin. Die Heilige

wird im Allgemeinen mit einer Schüssel, auf der ihre Brüste liegen, dargestellt. Abweichend davon gibt es auch Darstellungen, auf denen sie einen Palmzweig als Attribut des Marty-

riums in der Hand trägt.

Quelle: https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/36760

Freitag, 29. Dezember 2023

Jänner 2024

Das Jahr 2024 ist ein Schaltjahr mit 366 Tagen. Es entspricht dem Jahr 6737 der julianischen Periode. Teilen der Jahre 5784 und 5785 der Juden. Schon fast in Vergessenheit geraten sind die Wochen von Fronfasten. Als Fronfasten bezeich-net man die erste Fastenwoche, die Woche vor dem Eidgenössischen Bet-tag, die Woche vor Pfingsten und die erste Adventswoche.

Es hätte im Januar genügend Heilige, deren Geschichten zu erzählen wären. Ich bin nun aber eher zufällig auf den Begriff „Fronfasten“ gestossen. Und da brennt mir eine Erzählung unter den Nägeln, die mir meine Tante und Taufpatin, Anna Kälin-Ochsner, mehr als einmal erzählte:

Meine Grosseltern bewirtschafteten das Heimwesen „Burgern“ in Bennau. „En gääche Chäib“ von Heimet, an der Schnabelsbergstrasse, am Übergang von Bennau nach Einsiedeln. Zuoberst grenzte das Land an die klösterliche Ross-weid am Katzenstrick. Das wäre also ungefähr dort, wo heute die Bergstation „Brunnern“ vom Skilift Bennau sich befindet. Als Mädchen war meine Tante mit einer Schulfreundin am Beerensammeln unweit der Brunnern. Diese Schulfreun-din sei ein Fronfastenkind gewesen. Ganz unvermittelt habe dieses Mädchen jemanden gegrüsst mit einem freundlichen: „Guet Tag mitenand“. Ganz verwun-dert habe meine Tante gesagt, spinnst du jetzt oder wen hast du denn da gegrüsst. „Hast du die beiden Geistlichen (Pfarrer) denn nicht gesehen?“ habe die Freundin gefragt. Nein, da war niemand, war meine Tante sicher. Das Fronfastenmädchen habe sich sehr gewundert und behauptet, da wären zwei Pfarrer des Weges gekommen, wobei einer im Brevier gelesen habe, der andere aber habe seinen Kopf unter dem Arm (!) getragen.

Als Kind hat mich das sehr beschäftigt und natürlich auch meine Fantasie beflügelt. Die Geschichte habe ich meinen Eltern anvertraut. Diese waren nicht einmal sonderlich erstaunt. Sie sagten mir nur, das Mädchen sei eben ein Fron-fastenkind und diese Menschen sähen halt mehr als andere…! Im Hinterkopf, heute wohl als Festplatte zu beschreiben, blieb bei mir die Geschichte haften. Viele Jahre später hielt ich das Buch „Einsiedler Pilgersagen“, Riedter Verlag Schwyz 2010, von Hans Steinegger, in den Händen. Dort fand ich das Kapitel : „Die Brunnern Herren“ (S.76) mit einer offensichtlich artverwandten Geschichte.

Ich möchte auch im kommenden Jahr den Umfang meines Kalenderblattes in etwa beibehalten. Eine kurze Notiz zu „Drei Könige“ liegt also noch drin. Die Geschichte an sich spare ich mir aber auf. Drei Könige ist der erste, grosse Feiertag im neuen Jahr. Vielerorts ziehen Sternsinger durch die Quartiere, singen und schreiben die Buchstaben „C+M+B“ mit geweihter Kreide über die Türen. Im Volksmund wurden daraus die Namen der Heiligen Drei Könige „Caspar, Mel-chior und Balthasar“ gemacht. Aber eigentlich sind das die Anfangsbuchstaben des lateinischen Zitats „Christus mansionem benedictat“, übersetzt: „Christus segne dieses Haus“ (oder diese Wohnung).

Etwas weniger christlich wird allerdings in Innerschwyz an diesem Tag die Fas-nacht eingeläutet, bzw. „iitrichlet“. Im inneren Kantonsteil sind die „Greifler“ unterwegs, während in Einsiedeln (Bild) und der March bereits die Fasnacht Urständ feiert.

Liebi Grüess und bliibed gsund

Sepp

„Ist bis Dreikönigstag kein Winter, so kommt auch keiner mehr dahinter!“

Traditionell am Dreikönigstag (6. Januar) wird die Fasnachtszeit durch die Triichler er-öffnet. Sie ziehen zu früher Stund durch das Klosterdorf. Bild: Die "Goldmäuder"-Iitriichler

(Es gab auch junge Iitriichler, Schulbuben, ebenfalls als Triichler ausgestattet und von Guschti Gyr betreut, die in aller Hergottsfrühe durch die Gassen triichelten. (Foto: Sepp Ochsner)

PS: Ich war selber während meiner Einsiedler Zeit (1972-1985) ein "Goldmäuder". Mitglied der Redaktorengruppe, die jeweils die Fasnachtszeitung "Abäck" die "Sünden" und "Missgeschicke" der Einsiedler in Wort und Bild festhielten.

**************************************

"Agätäbroot und Füürälihäiss"

**********************************

Mittwuch, 2. Juli

Drnaa fürnig chänd äim voor we

Waalfisch; sie tauched eerscht uuf, wänn d Aarbet gmacht isch.

Juli oder Heu-Munet

Im Juli weggt dr Guli d Hüänder:

„Hee usä mitech, leggä müänder!“